住友ゴムは2025年7月23日、京都大学化学研究所の小川紘樹准教授と協働で、破壊に繋がるゴム内部構造の分布の違いを三次元的に可視化することに成功したと発表した。これによりゴムが破壊される際の内部構造の変化を詳細に観察することを可能にした。

従来はゴムを変形させた際にどこで破壊が始まり、その破壊の原因となる内部構造がどのように関係しているのかを特定することができなかった。

今回の結果は、ゴム材料の様々な知見を持つ住友ゴムとゴム内部構造の分布の違いを、三次元的に可視化する技術を有する京都大学化学研究所との産学連携の協働プロジェクトにより実現している。今後、この研究成果を活かし、耐摩耗性能を高めたタイヤの開発を進めることが可能になる。

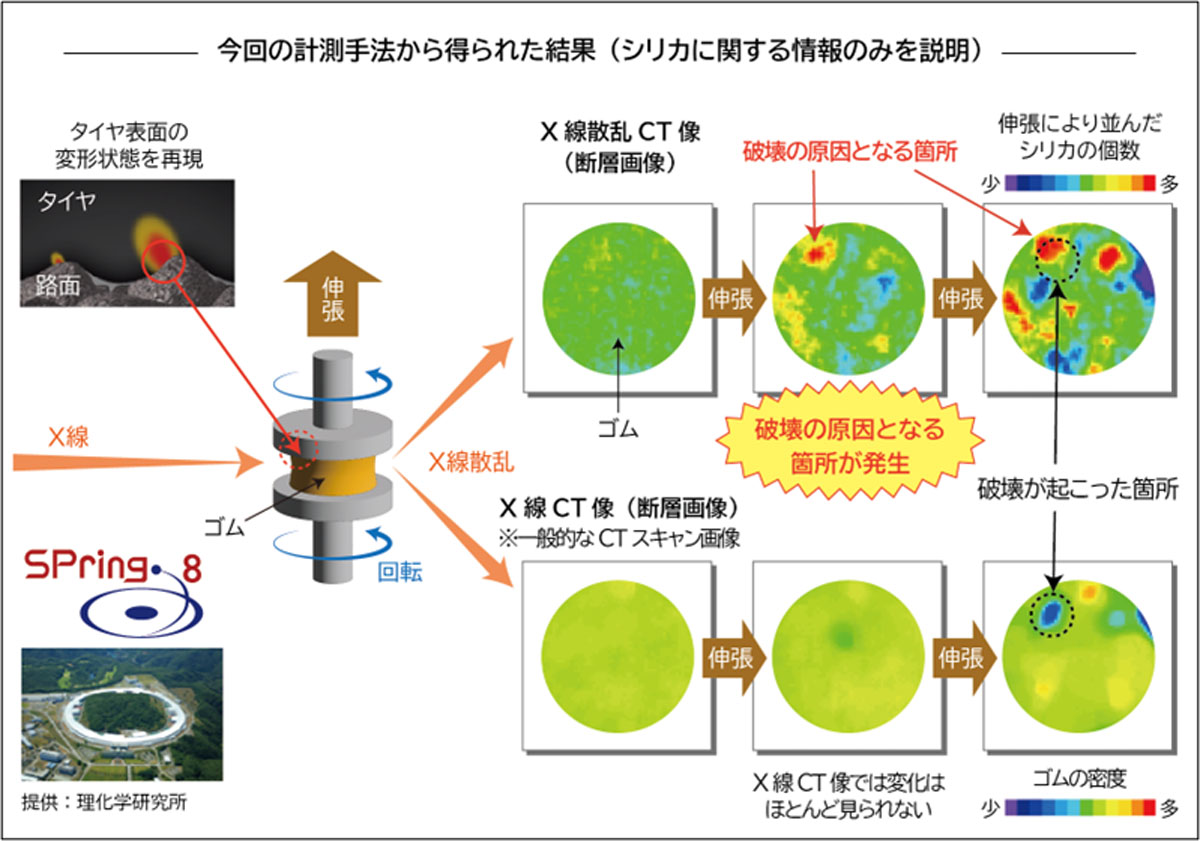

住友ゴムはこれまで、大型放射光研究施設「SPring-8」を活用し、ゴム内部構造を詳細に解析することで、低燃費性能や耐摩耗性能に優れたタイヤゴム材料の開発を行なってきた。

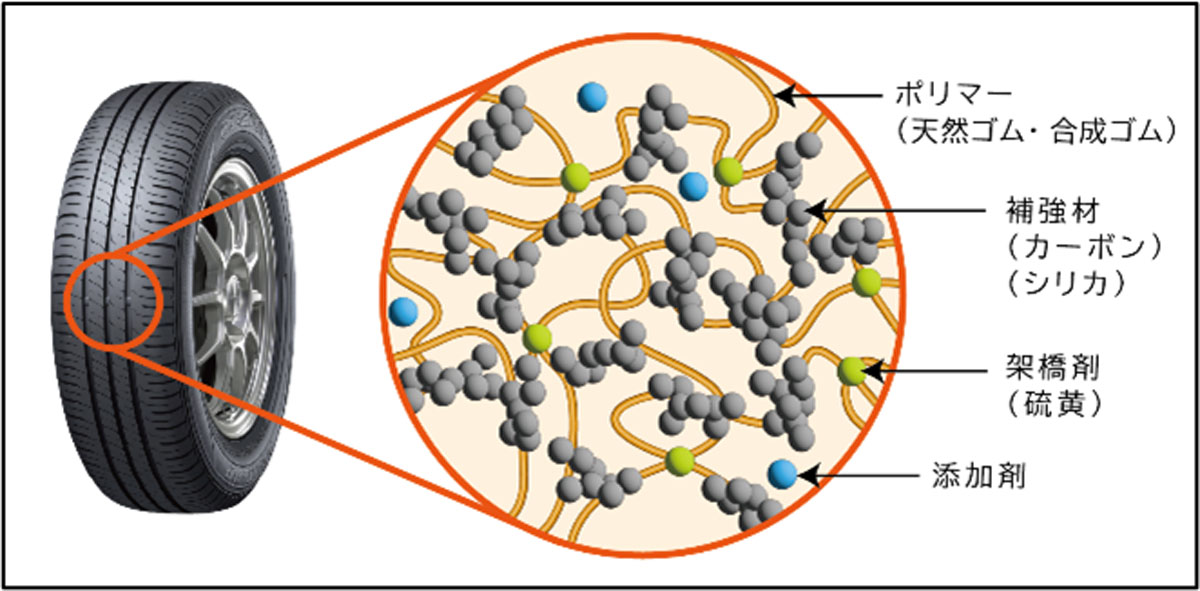

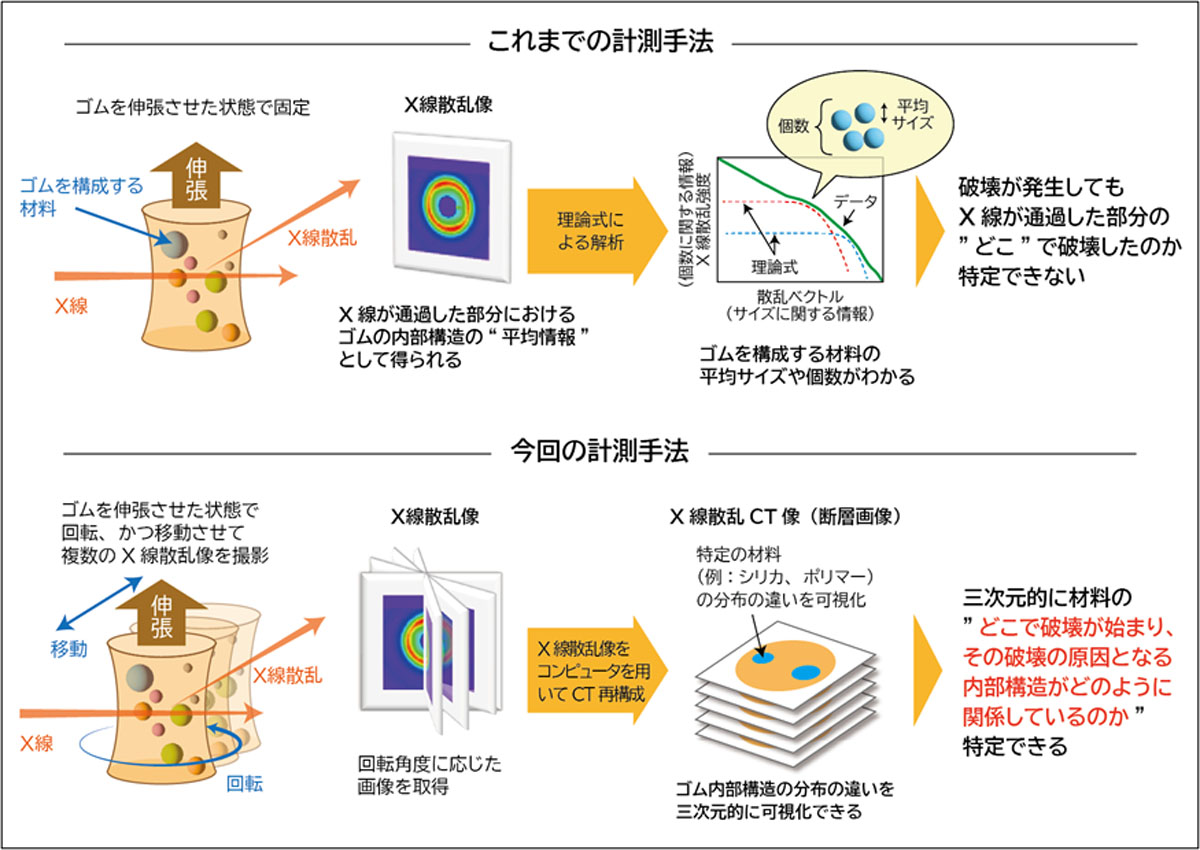

タイヤゴムの内部構造は、骨格となるポリマー、補強剤であるシリカやカーボンブラック、機能を向上させる添加剤や架橋剤など十数種類以上の材料から構成されている。従来の方法では、X線が通過した部分におけるゴム内部構造の平均的な情報となってしまうため、ゴムを変形させて破壊が発生してもX線が通過した部分のどこで破壊したのか特定することが困難であった。

住友ゴムは、京都大学化学研究所の小川紘樹准教授が開発した、ゴム内部構造の分布の違いを三次元的に可視化する新たな計測手法を用いて2023年5月から協働プロジェクトを実施してる。この手法により、「ゴムを変形させた際にどこで破壊が始まるかを三次元的に捉えることに成功し、その破壊にはポリマーとシリカが特殊な状態(部分的に並んだ状態)に変化し、ゴムの破壊が始まるという現象を捉える」ことに成功した。

今後は、この研究成果をゴム材料開発に活用し、耐摩耗性に優れ、安全・環境負荷低減に貢献するタイヤの開発を推進していく。

特に、EVの普及による車両重量の増加や、省資源など環境負荷低減への関心が高まる中、より長持ちするタイヤへのニーズが高まっており、そうした次世代タイヤの開発に今回の研究成果が活用されることになる。

なお今回の研究は、NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)が推進するプロジェクト「NEDO先導研究プログラム」の一環として行なわれている。