雑誌に載らない話vol250

日本では2012年頃から話題になり始めた「超小型モビリティ」は、海外ではマイクロカー、ヨーロッパでは「Quadricycle」(一般の乗用車より軽量の四輪車を含めた二輪車、三輪車の型式認可に関する枠組み)と分類されている。

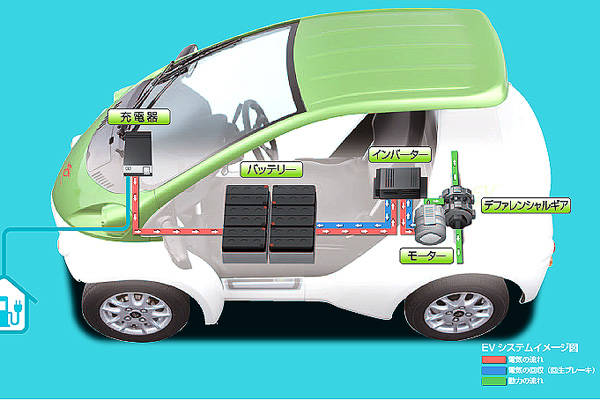

超小型モビリティは小型エンジンや電気駆動のシティコミューターで、ヨーロッパ諸国、中国などでは無免許(14歳以上、国によっていは16歳以上)で路上走行ができる乗り物だ。したがって、高校生や、老人などが手軽に運転でき、もちろんこれらのクルマの最高速度は100km/h以下で高速道路を走ることはできない。もっぱら一般道専用という使い方になる。

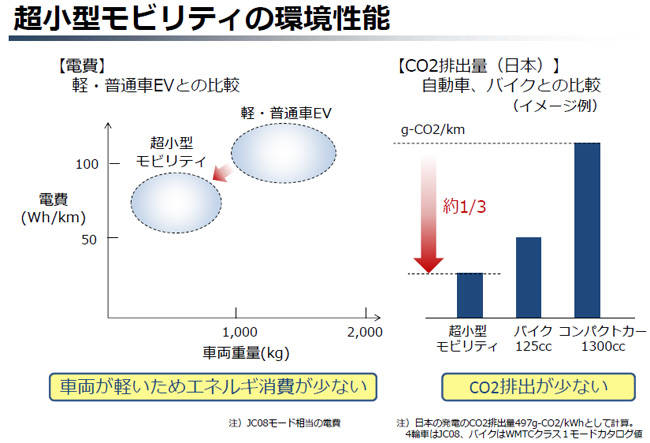

ヨーロッパでは、すでに内燃エンジンの自動車の都心部乗り入れ規制の動きがあり、超小型モビリティはCO2や渋滞を減らすための手段として位置付けられている。一方、中国やインドなどの新興国では都市人口の大幅な増加に対応し、従来の自動車重視から公共交通での移動を主軸に移している。だが、その反面、中国やインドは国土が広大なため、ラストワンマイル・モビリティが不可欠という事情もあるため、欧州、中国、インドなどにおいては、大筋では、高齢者、自動車を所有しない若者、市街地での小規模配送業務などに利用できる貴重なモビリティという位置付けになっている。

そして中国では、農村部から都市部まで、無免許で使用できる超小型車は多くの需要があり、生産台数も急速に増大している。ヨーロッパでは中規模の超小型モビリティ専門メーカーにより、安定したビジネスを展開しているのだ。

したがってヨーロッパや新興国ではすで完全実用化されており、車両規格でも、ヨーロッパではL6、L7(電動車は末尾にeが付く)といった規格があり、中国では市場が規格なしに一時先行していたが、最近ようやくL6e に準拠した規格が決定している。

■日本の事情

日本においてこの超小型モビリティは、市街地、過疎地、観光地などでの簡単な移動手段が想定されている。背景としては、環境意識の高まりにより自転車やより小型な乗物の需要が増し、また人口の高齢化によって、 日常の近距離移動に適したモビリティの必要性が挙げられる。

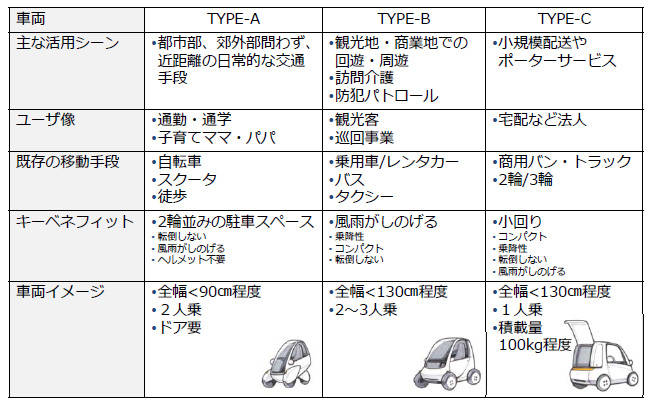

こうした超小型モビリティの構想が注目されたた結果、自動車メーカーや小規模のベンチャー企業までも名乗りを上げた。これまでに自動車メーカーでは日産が「ニューモビリティコンセプト」、ホンダは「MC-β」、トヨタは「i-ROAD」、トヨタ車体は「コムス」などの車両を開発、少量生産し、国交省が主導して全国各地で実証実験が行なっている。

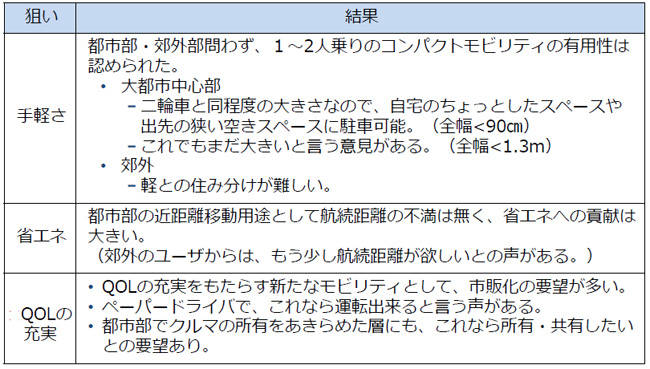

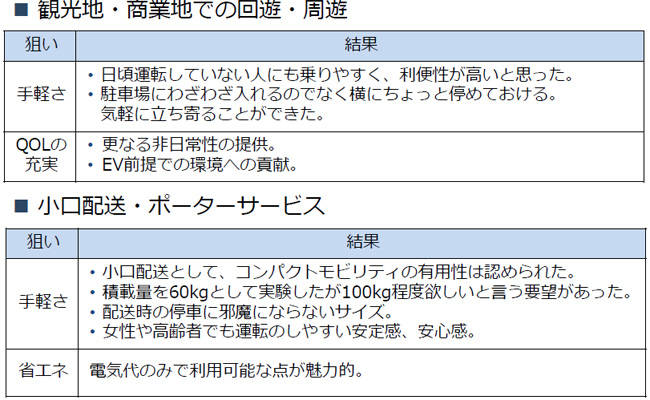

実証実験は、離島での交通手段、観光地での移動手段、過疎地や山間部での高齢者の移動手段、都市部での移動手段など、様々なシーンでの利用が検証されている。その使用条件は、走行距離5km前後の日常的な近距離交通手段とされている。

2012年から2016年までの4年間で、すでに12万5000人がこうした実証実験で超小型モビリティを体験している。そして実証実験の体験者は、こうした超小型モビリティを高く評価しており、市販化の要望も多く寄せられているという。

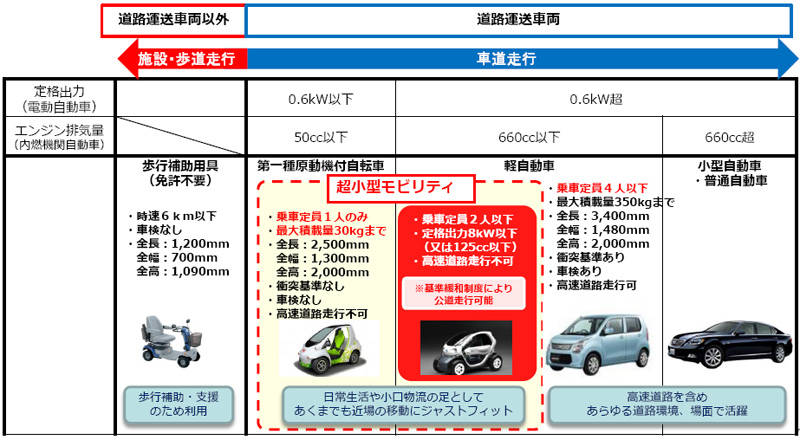

日本では、国交省が道路運送車両の保安基準の第55条第1項に基づく基準緩和認定制度を活用し、高速道路等は走行しないこと、交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場所において運行することなどを条件に、大きさ、性能等に関して一定の条件を付すことで、安全・環境性能が低下しない範囲で一部の基準を緩和し、公道走行を可能とする認定制度を設けている。

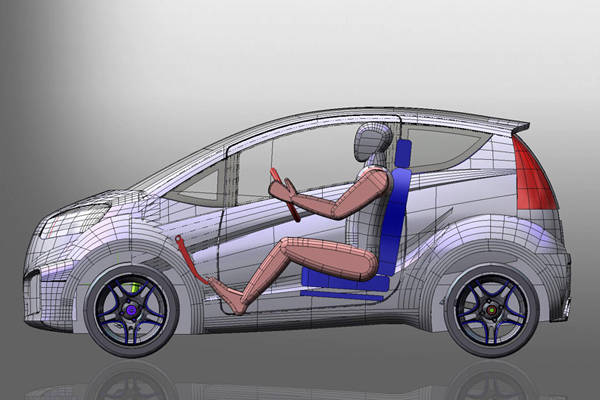

規格としては、車幅、全高がそれぞれ、軽自動車の規格内、乗員は2名以内(子供用としてプラス1シート)、定格出力8kW以下(内燃機関の場合は125cc 以下)のもの、高速道路を走行せず、最高速度30km/h以下であれば衝突安全性に関する基準の適用除外とする。電気自動車については、歩行者等に当該車両の接近を知らせる車両接近通報装置の装備義務付けなど、いくつかの要件が必要となっている。

国交省は、超小型モビリティの価値を認めてはいるものの、社会での認知度が低いと考えており、助成、補助金対策などもまだ踏み切っていない。そのため、超小型モビリティを製造するメーカーもビジネス展開する決断ができない状況が続いているのだ。

つまり基準が緩和されているとはいえ、法規上は2人乗りの超小型モビリティは軽自動車と同等の扱いであり、運転免許も通常の乗用車と同様に必要となってい る。この、超小型モビリティ独自の規格が認められていない点が日本独特の事情で、海外の超小型モビリティとは大きな違いになっているわけだ。つまりこれで は超小型モビリティ本来の利点が生かされないことになる。

その一方で国交省はこの超小型モビリティの需要を高齢者の移動、子育て層の移動用として数100万台、離島部、コンパクトシティにおける活用として数万台を見込んでいる。つまりマーケットは小さくないと考えているのだ。

高齢化が進む将来を考えると、この問題はビジネスとして展開できる、つまり低コスト化が不可避で、マーケットの規模も小さくないが、車両規格と運転免許が大きなハードルとなっているのが実情なのである。