2023年2月にSUBARUは安全に関するメディア向けテックツアーを開催した。SUBARUの「安全」について、0次安全、予防安全、衝突安全、走行安全、つながる安全というドメインに分類している。

これまではコロナの影響がありオンラインで開催。既報しているが、今回はSUBARUの車両運動開発の拠点となるSKC(栃木県佐野市)で実車試乗などでの体験会を行った。

関連記事:「アイサイト」搭載車が500万台達成 〜その歴史と未来〜

走行安全とは走りを磨くことで安全につながるという考えで、「走り」は安全を高めるための重要な要素と位置付けている。ここまで明確に走りと安全の関係性を示しているところがSUBARUらしいと言えるだろう。

そのためには、鋭い感性を持つエンジニアが自らハンドルを握り、走り、作り上げていくクルマは他とは一味も二味も違ってくるという。そのための開発の拠点となっているのが、SKC(SUBARU 研究実験センター)だ。昔のジャーナリストたちの間では「葛生のテストコース」で知られた研究実験センターだ。

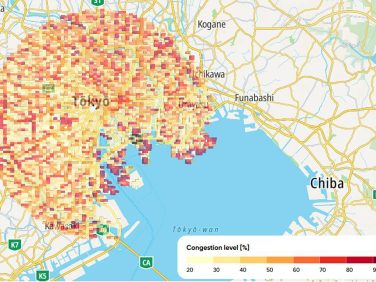

SKCは1周4.3kmの楕円形高速周回路があり、43度のバンクを持っている。敷地面積は東京ドーム38個分あり、こちらでエンジニア育成プログラムも実施されているのだ。

育成プログラムとはSDAと言われるSUBARU Driving academyの略で、エンジニアを対象にドライビングスキルを磨き、開発に活かしていく目的で行なわれている。実は、その対称はエンジニアだけでなく、事務方でも可能だそうで、SUBARUのクルマを良くするための活動が可能であればSDAのトレーニングを受けることができるというものだ。

SDAでトレーニングを受けながら運転スキルを向上させ、自身が開発した車両の出来栄えチェックが可能になるというわけ。従来はテストドライバーが評価し、それをエンジニアが翻訳し、改良を加えていくというプロセスだったが、エンジニア自身が評価ドライバーでもあるから、自分が作った性能が、実車で再現されているのか、できていないとすればどこに課題があるのかを判断しやすくなるという。したがって、開発期間の短縮にもつながるわけだ。だからSUBARUにはテストドライバーというポジションは存在していないのだ。

具体的に説明すると、従来のテストドライバーの役目として、乗って感じることが挙げられる。つまり高い運転スキルを使って乗り、感じることを評価していく高い技術だ。その感じたことをエンジニアに伝えるが、エンジニアはその評価を聞いて、考え、物理にする作業を行なう。つまり理論的思考で解を導き出し、物理にするために計測技術を使って数値化するという流れだった。

それをひとりのエンジニアで行なっているというわけだが、例えば、エンジン制御エンジニアがハンドルを握り、さまざまなシチュエーションでエンジンの反応を確認し、制御プログラムが正しいか判断。車両運動性能のエンジニアはハンドルを握り、サスペンションの動きが物理どおりに働いているのか、ボディ設計エンジニアは、ボディ剛性が計算どおりに仕上がっているのか?というポイントで評価し、修正できるということだ。

こうしたエンジニアが作った車両が市販されていくわけで、今回体験したのは新型クロストレックを使って動的質感の向上による誰もがコントロールしやすい車両になっているのか。つまり走行安全性が高まっているのか?というチェックだ。

そしてソルテラによる急登坂路走行でSUBARUのSUVの特徴でもある「X-MODE」の確認。これにより走行安全性が高まっているのかというチェック。もうひとつはSDAのトップドライバーによる超高速周回路走行体験を行なった。

クロストレックはSKC内にあるハンドリング評価路を、一般道を想定した速度で走行し評価する。ハンドリング、つまり車両運動性能の向上には、まずボディ剛性があり、これはフル・インナーフレーム構造技術を投入、ステア応答性にはWピニオンのEPSにすることで対応、そしてシンメトリカルAWDという素性を活かした低重心の安定したハンドリングが実現されているか、というチェックができた。

これは先代XVとの比較試乗をさせてもらえたため、新型クロストレックの上記の性能向上が確認できた。つまり意のままに動く、応答遅れがないことで走行安全性が向上しているというわけだ。

次にソルテラでは30%の登坂路で未舗装の路面を登って降りる。X-MODEをオンにし、車速は20km/hに任意設定し登ってみる。ドライバーはアクセル、ブレーキに触れることなく、またスリップをすることなく設定速度で登坂する。

そして下りは舗装路だが45%の急傾斜。仮に一般道でそうした傾斜に遭遇したら、迷わず進入をあきらめ、後退を選択するような急坂路だ。そこをX-MODEで進入すると、同様にスリップすることなく安全に急坂路を下った。だから紛れもなく走行安全性能を体感したわけだ。

最後は高速周回路でドライバーは車両運動性能開発の伊藤和弘エンジニア、ボディ設計の竹内源樹エンジニア、エンジン制御の中野勉エンジニア、そしてADAS開発の阿部エンジニアが務め、助手席で高速走行を体験した。

SKCのバンクは180km/hで設計され、直進状態のままで進入できる。そして徐々に速度を上げ220km/hになるとこれまで感じなかった縦のGを体感する。この時車両は地面に強く押しつけられているが、車両は安定し不安要素は微塵も感じない。また60km/hまで車速を落とし、バンクを走行。ずりちそうな風景だが、絶妙なステア操作と車両性能により、走行を可能にしていた。

こうした一般走行では遭遇しない場面での車両の走行安全性を体験することができ、説明されたSDAのドライバー兼エンジニアによる性能向上、SKCのテスト環境による市販車の走行安全性能の向上ということが理解できたのだ。

ちなみに、このSKCのセンター長、本井雅人氏は現在次世代燃料とされるCN燃料を使ってスーパー耐久に参戦しているが、そのチームの監督でもある。Team SDA Engineeringというチーム名も納得だ。