スバル STIの先端技術 決定版 Vol.5

2018年2月22日、生憎のみぞれ混じりの天候となった富士スピードウェイで、2018年シーズン用の「BRZ GT300」、ニュルブルクリンク24時間耐久レース用「WRX STI」が正式発表され、エキゾーストサウンドを響かせた。

発表会でSTIの平川社長は、不本意な成績に終わった2017年のスーパーGTと、初のリタイヤとなったニュルブルクリンク24時間レースという結果を踏まえ、もう一度戦って勝つというところに立ち返り、走る、曲がる、止まるというクルマの基本を見直して本年モデルの開発に取り組み、参戦車両の開発の体制を整えたと語った。

■BRZ GT300

スーパーGT300のチーム体制は、昨年までの辰己英治総監督に代わってGTチーム・プロジェクトゼネラルマネージャー(PGM)としてSTIの渋谷真氏が就任した。レース運営はR&DスポーツとSTIのジョイント・プロジェクトで、これは従来通りだ。ドライバーは井口卓人選手と山内英輝選手のコンビで、変更はない。

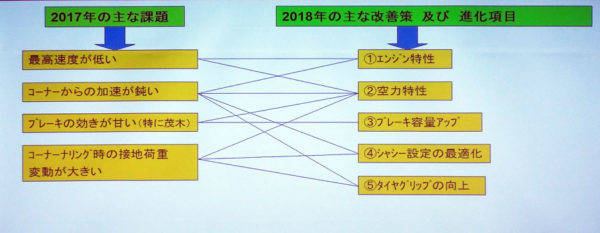

さて、BRZ GT300の2017年の課題と2018年仕様を見てみよう。2017年の課題は、最高速度が低い、コーナーからの立ち上がりのもたつき、ブレーキ容量の不足、コーナリング時の接地荷重の変化が大きいといった点が挙げられた。

最高速度については空気抵抗とエンジンパワーが影響し、コーナーからの立ち上がりは、エンジンのレスポンス、コーナリング時の接地荷重変化が大きいということで、走行ラインを外れると苦しいといったことが課題である。

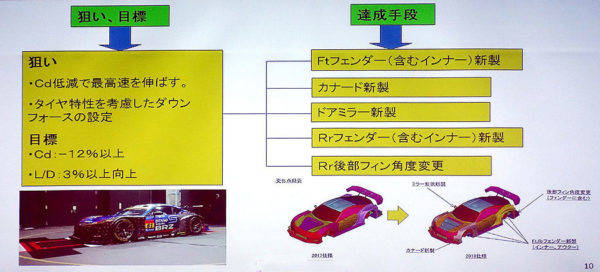

そのため、BRZ GT300はボディの空力特性からエンジン、シャシーなどが全面的に見直されることになった。ボディは風洞実験や空力シミュレーションの結果、特にフロントサイドの気流コントロールと、リヤフェンダー・ブリスターの気流の改善を行ない、空気抵抗係数を減らしてる。空力性能の目標はCd値を12%程度削減し、ダウンフォースは増加させるとしている。

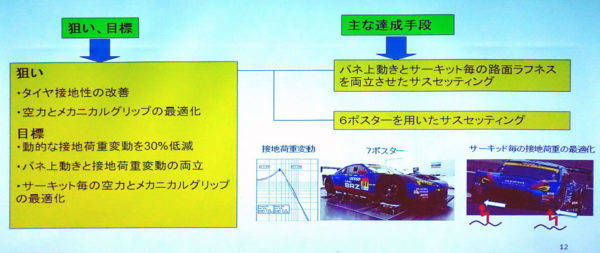

シャシー面では、メカニカル・グリップの向上と空力バランスの最適化、コーナリング時の接地荷重変化を30%以下に抑えるという。そのため新たに6軸加振器での計測も採用している。

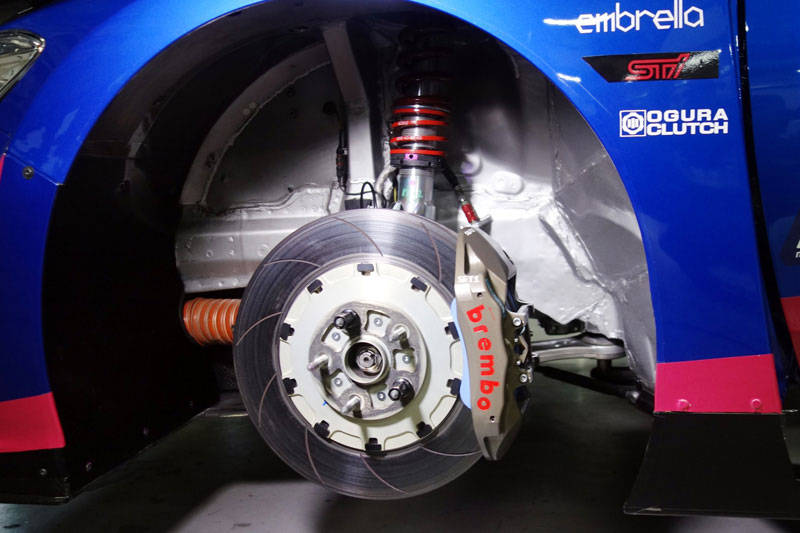

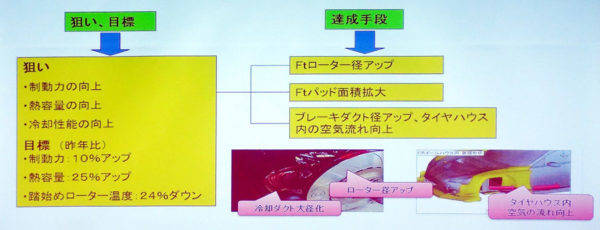

またブレーキはローターサイズをアップするとともに、キャリパーはAP製からブレンボ製に変更している。結果的にパッド面積が増大、ローターの熱容量が増大したことで制動力は10%向上し、熱容量は25%高められている。

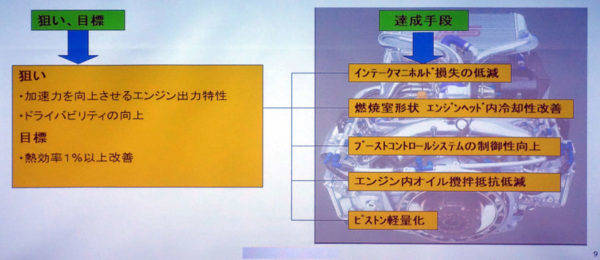

エンジンは、ドライバビリティ、レスポンスの向上、そして燃費面では熱効率を1%向上させることを目標とし、ブースト制御の精度向上、燃焼室周囲の冷却性能の改善、ピストンの軽量化、オイル抵抗の低減、インテーク・マニホールドの改良など細かな見直しが行なわれている。

このように、BRZ GT300は多角的に見直しを行ない、性能を向上させている。この日は悪天候のため、本格的なシェイクダウンテストは翌日に持ち越したが、シェイクダウンテストでは基本セッティングを確認し、3月17日~18日に岡山国際サーキットで開催されるスーパーGT公式テストに望むことになる。

■WRX STI ニュルブルクリンク・レース仕様

今回の正式発表に先立ち、AUTOPROVE編集部が2018年ニュルブルクリンク・レース仕様の取材を行なったときは、ボディパネルは塗装中で、ボディ骨格だけの姿だったが、綺麗に塗装されたNBRマシンがお披露目された。

ニュルブルクリンク24時間耐久レースに挑む体制は、引き続き辰己英治総監督がチームを統括し、ドライバーはカルロ・バンダム、ティム・シュリック、山内英輝、そして井口卓人の4選手。井口選手はスバル・STIチームとしては初参戦になるが、トヨタGAZOOレーシングからは2012年から出場しており、ニュルブルクリンクの経験は積んでいる。

またチームを支えるのは、例年通り全国のスバル・ディーラーから選抜されたメカニックで、今回は青森スバル、宮城スバル、福島スバル、北陸スバル、東京スバル、名古屋スバルの面々で、今回のシェイクダウンから実作業が開始されている。

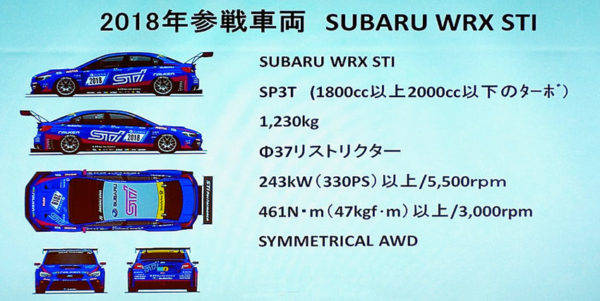

2018年レース仕様車のニュルブルクリンクでの目標は、ラップタイム9分以内とし、SP3Tクラスのポールポジション、そしてクラス優勝を目指す。

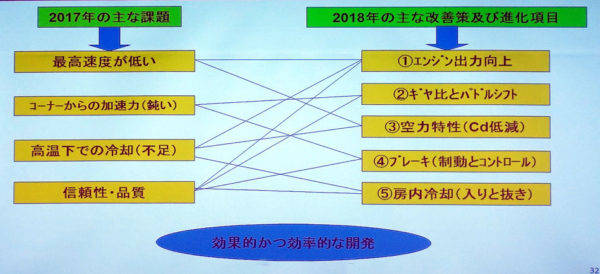

さて2018年仕様のマシンは、昨年仕様に比べてエンジン出力性能、ギヤ比、空力性能、ブレーキ性能を向上させるなど、レギュレーションの中でさらなる性能を追求している。

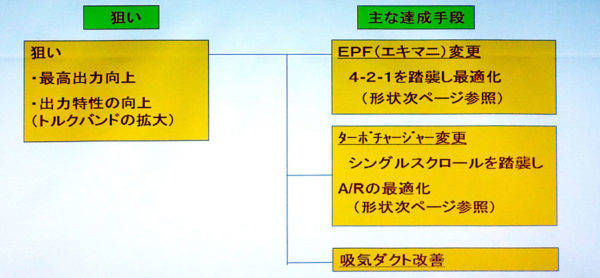

具体的には、ライバル車に対して最高速度が低いために、エンジン出力のさらなる向上、空気抵抗の低減を図っている。エンジンの出力は、吸気リストラクターの径が決められているために制約は多く、絶対的な出力向上は難しいが、過渡特性、特にレスポンスの向上を目指している。

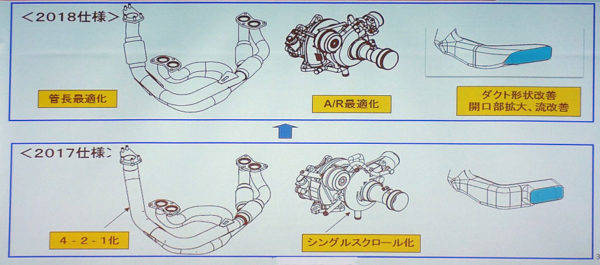

排気系では4-2-1エキゾースト・マニホールドの集合管長の見直し、2017年以来のシングル・スクロールターボのA/R比を変更し、レスポンスを高め、さらに車両側のエア・インテーク開口部の形状を拡大し、吸気流量を向上させている。

また2017年は高気温のためにエンジンの冷却性能が厳しかったため、エンジンルーム内の気流の入り口、出口を見直すなど空気の流れを改善し、より冷却性能に余裕を持たせている。

それに加え、エンジンにはミスファイアリング(アンチラグ)の導入も検討されている。アクセルオフ時にエキゾースト・マニホールド内で燃料を燃焼させターボの回転低下を防ぎレスポンスを向上させるシステムだが、エンジン周囲が高温化する、燃費が低下するなども想定されるので、今後のテストでの検討課題になっている。

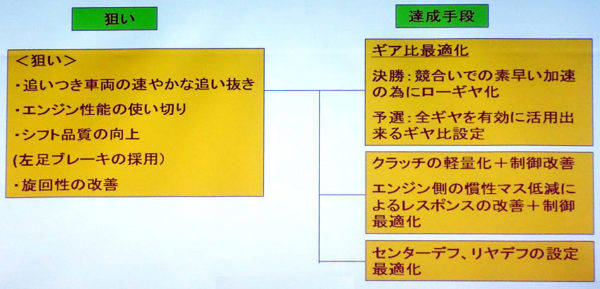

トランスミッションは、パドルシフトの制御を改良。これまで大きめだった変速ショックを低減。ギヤ比もローギヤ化により、レース中の混戦状態での加速レスポンスを向上させる狙いだ。

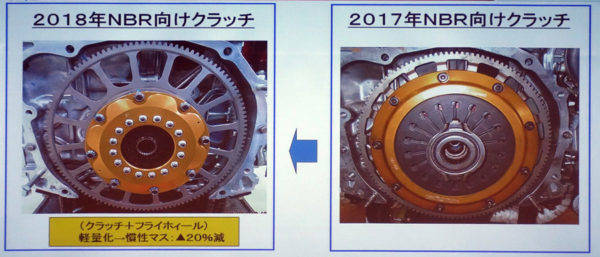

加速時のエンジンレスポンスをさらに高めるためにクラッチもより小径の軽量タイプに変更。エンジン、トランスミッションの両方で実戦状態での加速性能を高めている。またセンターデフ、リヤデフのLSDも締結力を弱め、操縦性を改善した。

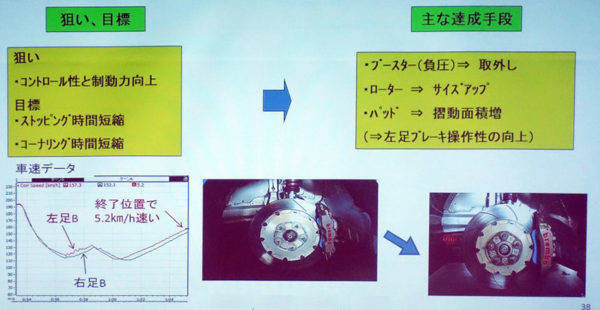

ブレーキは、バキューム・ブースターを取り外し、ダイレクト式に挑戦する。走行中に左足を使用すると、ラップタイムが向上する傾向にあるからだ。ドライバー全員が左足ブレーキを使用するわけではないが、試す価値はあるのだ。そのためブレーキローター径を拡大し、よりパッド面積を拡大して効きとコントロール性を高めている。

ボディは、フロント・バンパー、リヤ・ブリスターフェンダー、リヤウイングなどが改良されている。フロント部の気流の改善、リヤ部の空気抵抗低減を図り、車両全体で空気抵抗係数は5%程度低減。空気抵抗を抑えた分だけ最高速度を高めることができるわけだ。

この日は悪天候だったため、本格的なシェイクダウンテストは翌日に持ち越された。BRZ GT300はその後3月の公式テストで、2018年シーズン開幕戦に向けてセッティングを行なう。WRX STIは、数回のテストを繰り返した後、JALの航空便でドイツに送られ、4月から5月にかけて車両セッティングを煮詰め、5月10日~13日の24時間耐久レースの本番を迎えることになっている。

> 特集 スバル STIの先端技術 決定版

スバル STI 関連情報

スバル 関連情報

STI 公式サイト

スバル モータースポーツ 公式サイト

*取材協力:SUBARU TECNICA INTERNATIONAL