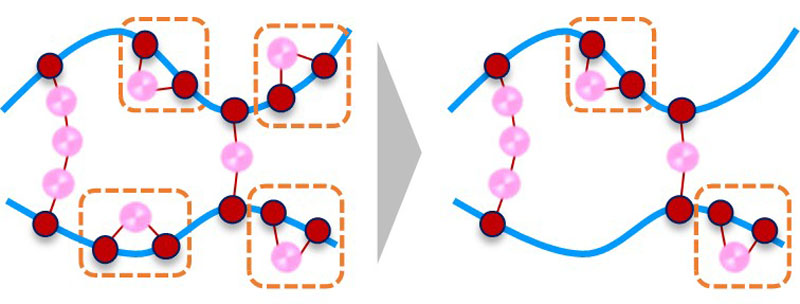

住友ゴムは2022年10月26日、東京工業大学・石井佳誉教授、理化学研究所・大内宗城客員研究員らと共同で、タイヤ製造における生ゴムに高温・高圧を加え硫黄と化学反応させるゴム加硫法の謎を解明したと発表した。今回の研究では、硫黄と天然ゴムの化学反応により生成される結合点において、タイヤの基本性能に影響する環状構造の検出に初めて成功。天然ゴム分子の間をつなぐ架橋構造と環状構造を高度にコントロールする技術を確立してタイヤの性能向上につなげて行く重要な技術となる。

1888年にJ.B.ダンロップ氏が世界で初めて空気入りタイヤを実用化したが、この成功の背景には1839年に発見されたゴム加硫法が大きく寄与している。

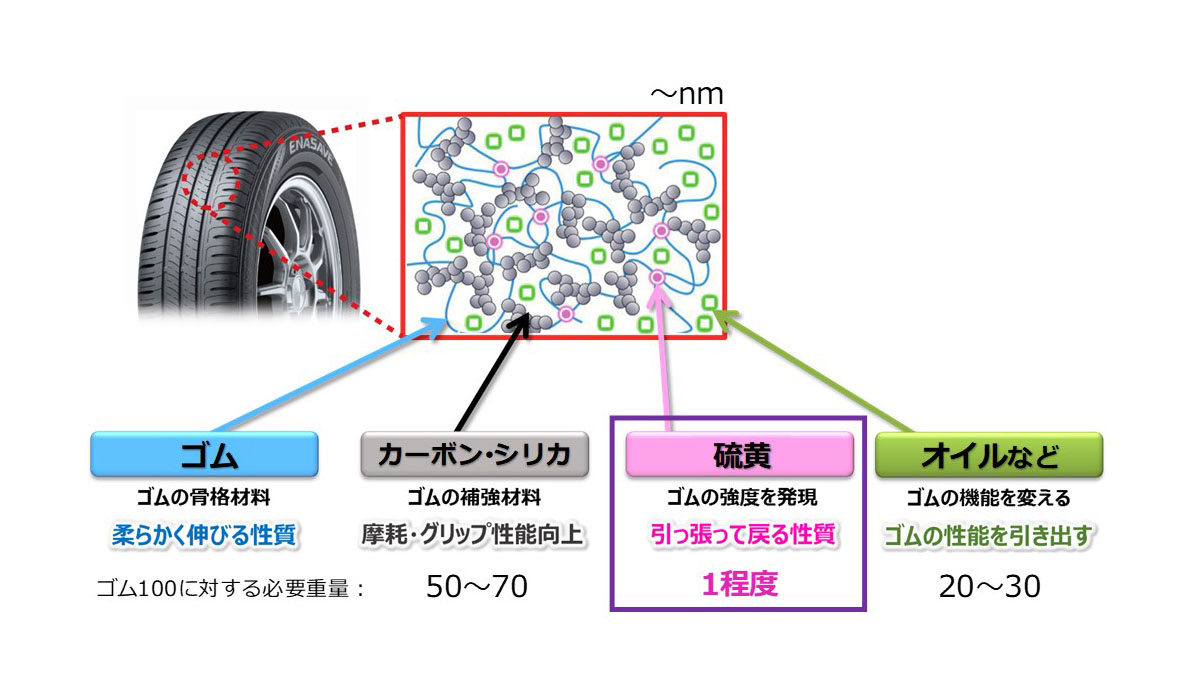

ゴムの弾性を生み出す硫黄の架橋構造は加硫工程で形成され、タイヤの基本性能、性能持続性に大きく影響する。硫黄はタイヤゴムを構成する原材料のうち1%程度しか含まないため、硫黄とゴムの結合点の構造はこれまで十分に解明されていなかったが、今回の研究グループは、わずか1%で性能が変わる唯一かつ重要な原材料である硫黄に注目して研究を進めてきた。

今回の研究により、初めて硫黄と天然ゴムの結合点の構造を解明するとともに、タイヤの基本性能に影響をおよぼす環状構造の検出に成功。この研究成果によりタイヤ開発での主要技術の1つである「性能持続技術」の開発を加速することができるのだ。