ショックアブソーバーのメーカーとして、われわれ自動車好きの間では有名なカヤバが、新技術を搭載したダンパーを開発し、その詳しい内容がわかってきた。

カヤバのショックアブソーバーは、日本でのシェアは65%と圧倒的で、グローバルでも大きなシェアを持っているサプライヤーだ。二輪、四輪以外の自動車部品、鉄道車両、航空機、建機、産業機械などの分野でも油圧システム製品を製造している企業だ。また「KYB」としてもよく知られているメーカーで、市販車用だけでなく、モータースポーツの世界でも有名な企業である。

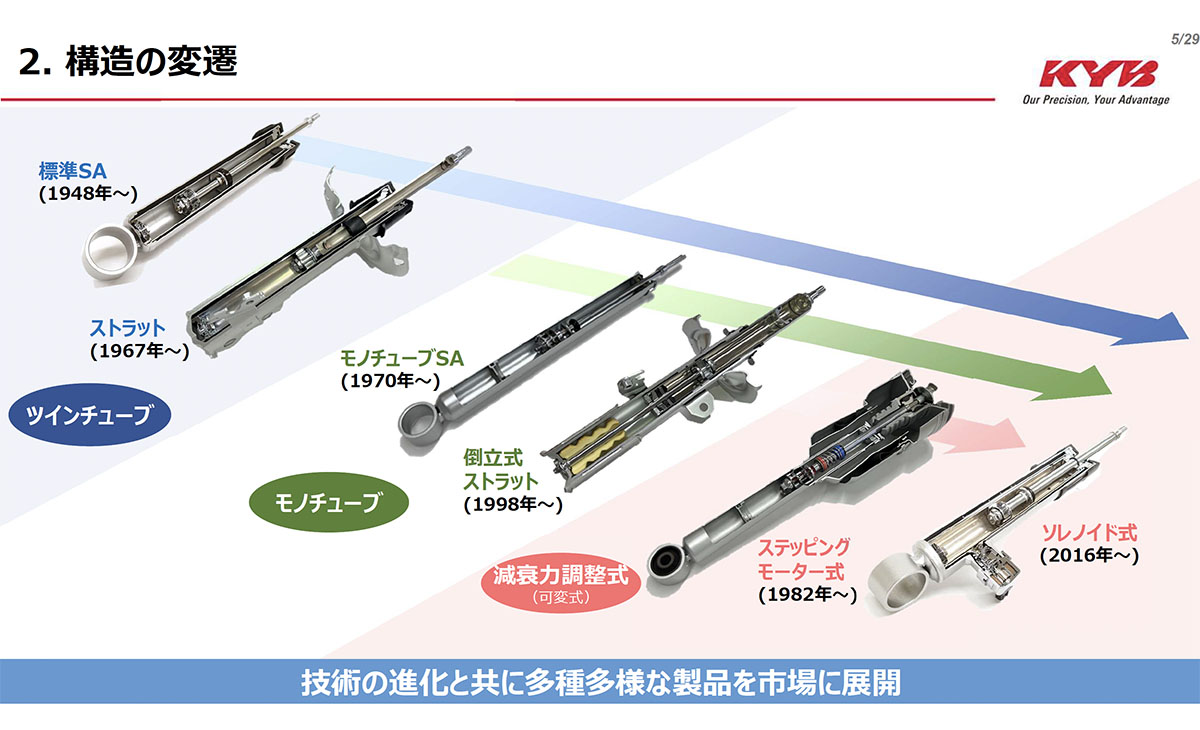

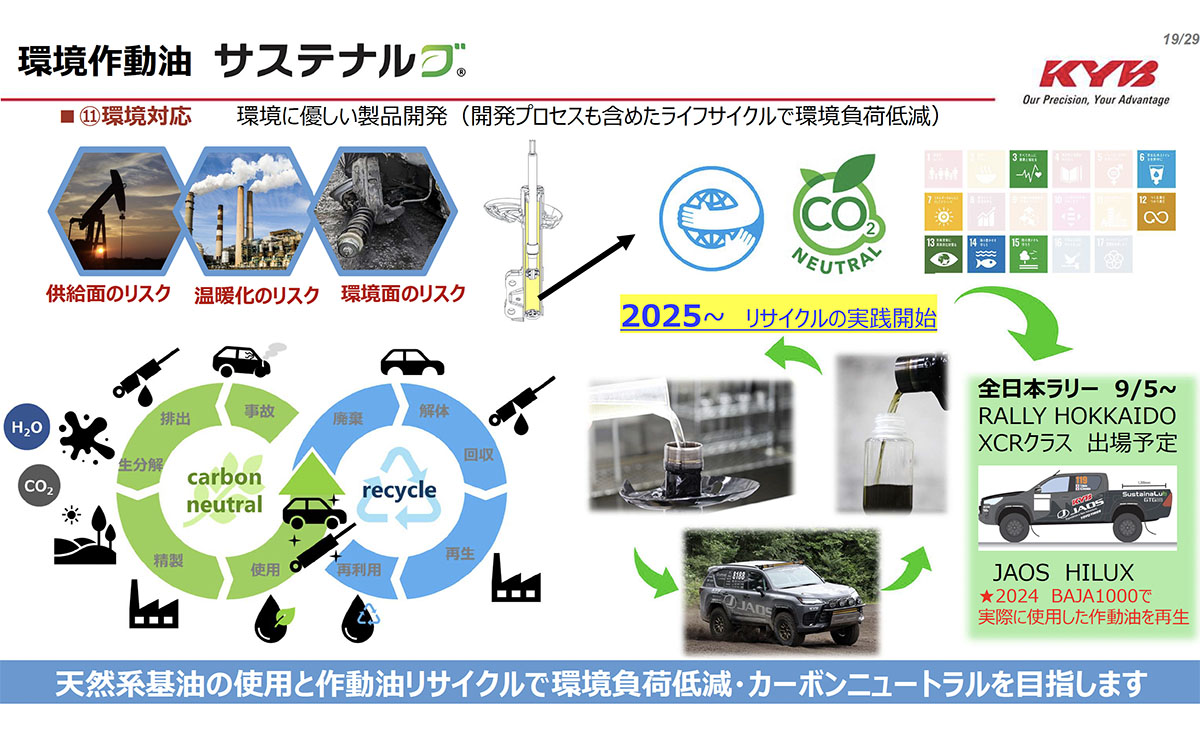

そのカヤバが2023年に技術発表した「サステナルブ®」は、主にモータースポーツの過酷な環境下で性能と信頼性の実証を進めてきたショックアブソーバーの基盤技術とも言えるもので、この新技術により、今後のカヤバ製品の飛躍的品位向上が期待できる内容なのだ。その具体的な新技術は環境作動油「サステナルブ®」の開発であり、ダジャレのような作動油の名称をもつ基油がキーとなる技術だ。

カヤバが抱えてきたひとつの課題

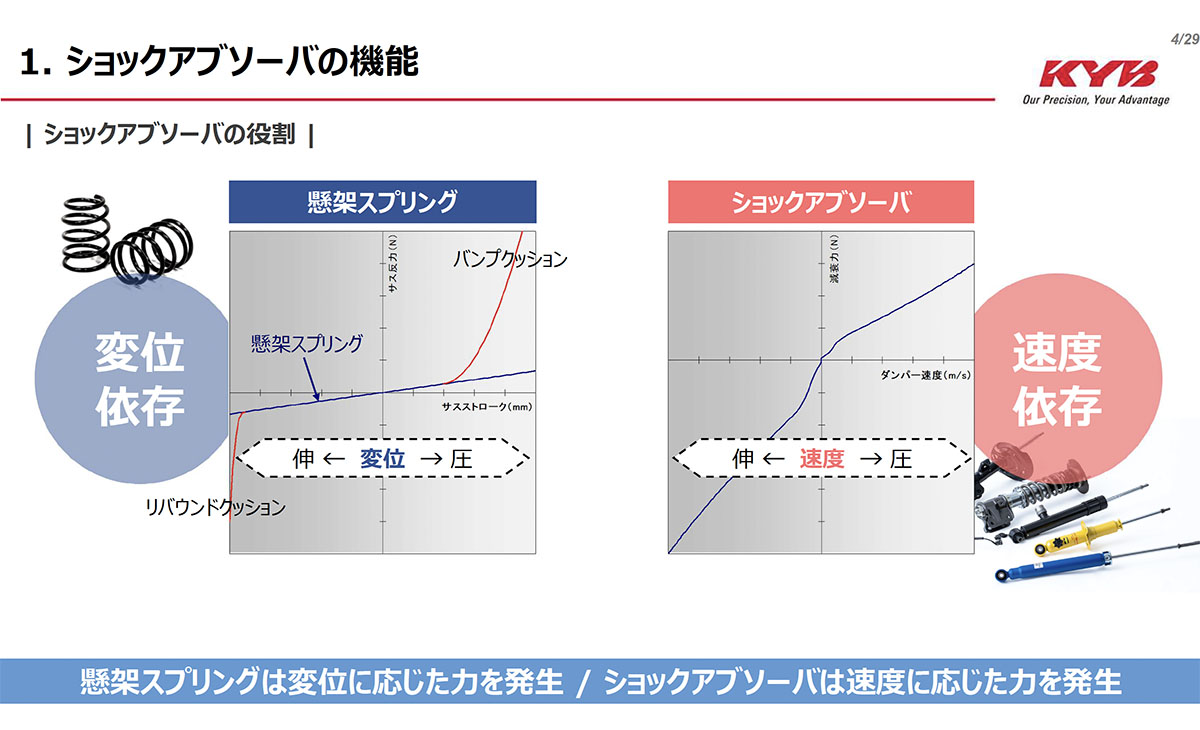

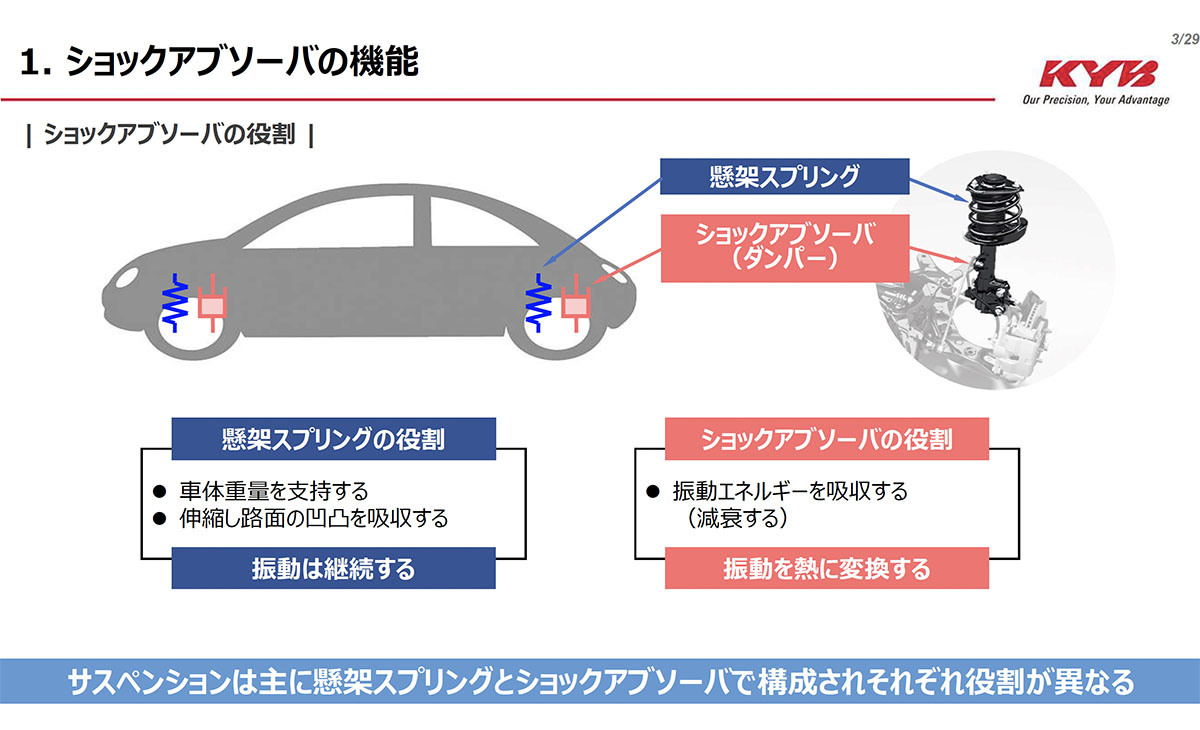

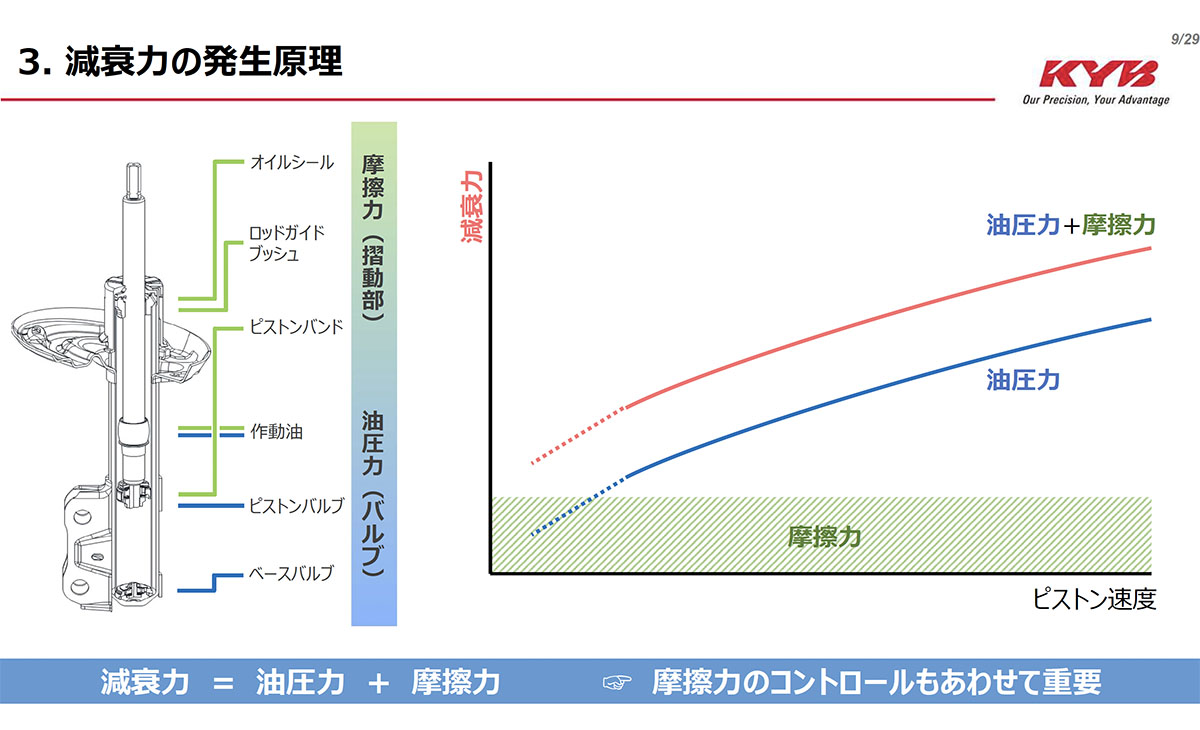

早速、そのサステナルブ®の研究過程についてのぞいてみると、カヤバはひとつの課題を持っていた。それはショックアブソーバーの減衰力特性が全く同じでも、乗り味が違うという事象が起こること。ショックアブソーバーは、クルマを支えるサスペンションのスプリングから継続的に発生する振動エネルギーを熱エネルギーに変換して、振動を抑える=減衰させている。その減衰力の元となるのが、油圧力と摩擦力だ。

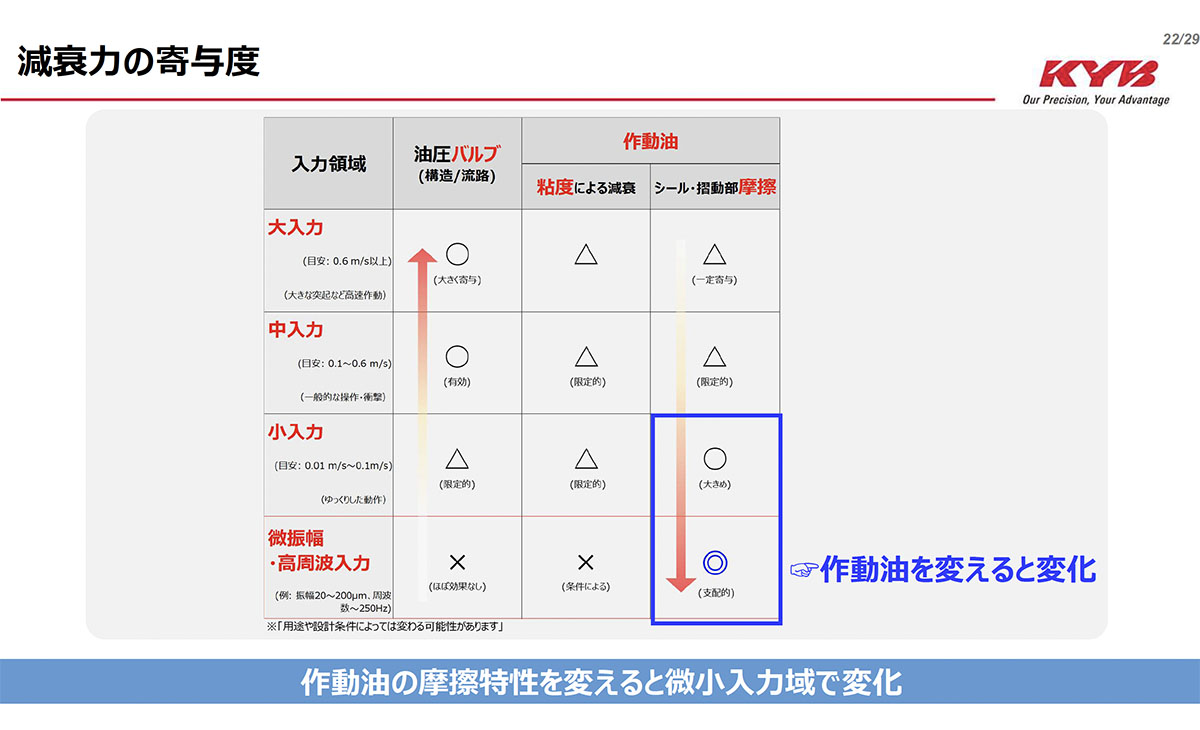

ショックアブソーバー内のピストンスピードが速いとき、つまり大きい入力であるほど高い減衰力を発揮するが、ピストンスピードの遅い時、つまり入力が小さいときは減衰がうまくできないケースがあるという課題だ。これはタイヤまで含んだ領域での開発が必要であり、製造メーカーが抱える課題のひとつでもある。

また、都市伝説的にドイツのSACHS(ザックス)のショックアブソーバーは作動油が違う、という話があり、微低速から高速域までしなやかな動きをするSACHSは、カヤバの開発陣がベンチマークにしたライバル製品だという。

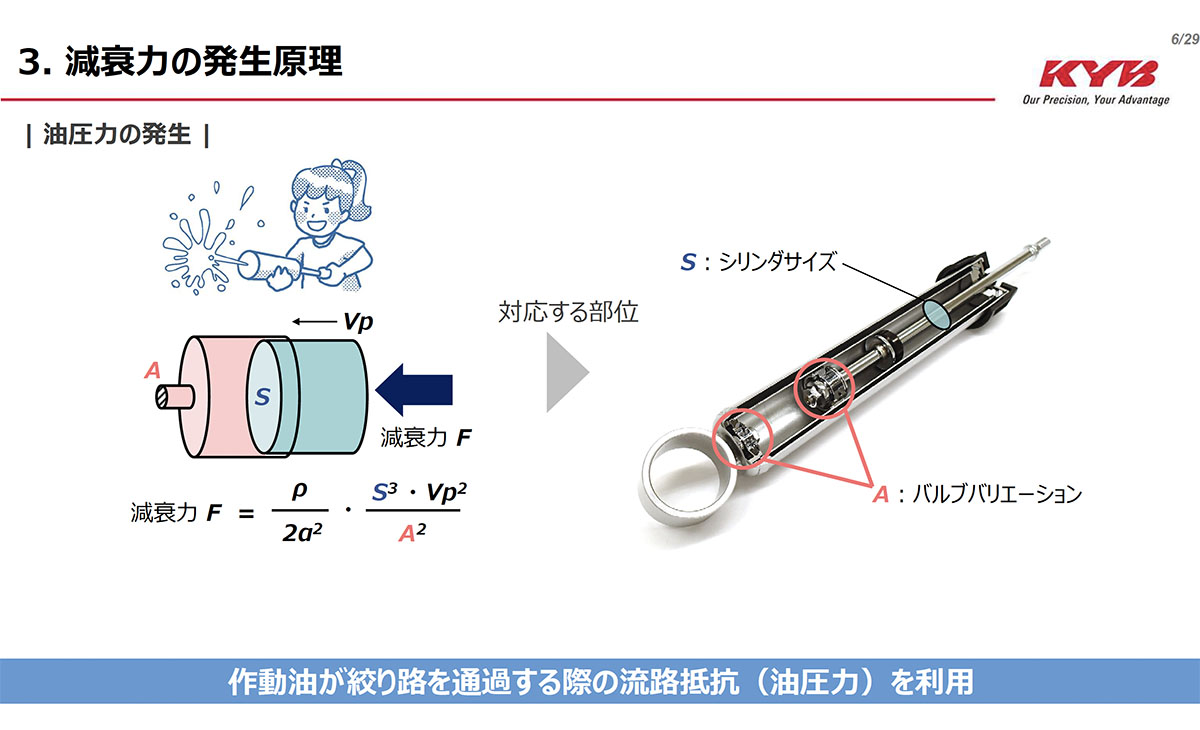

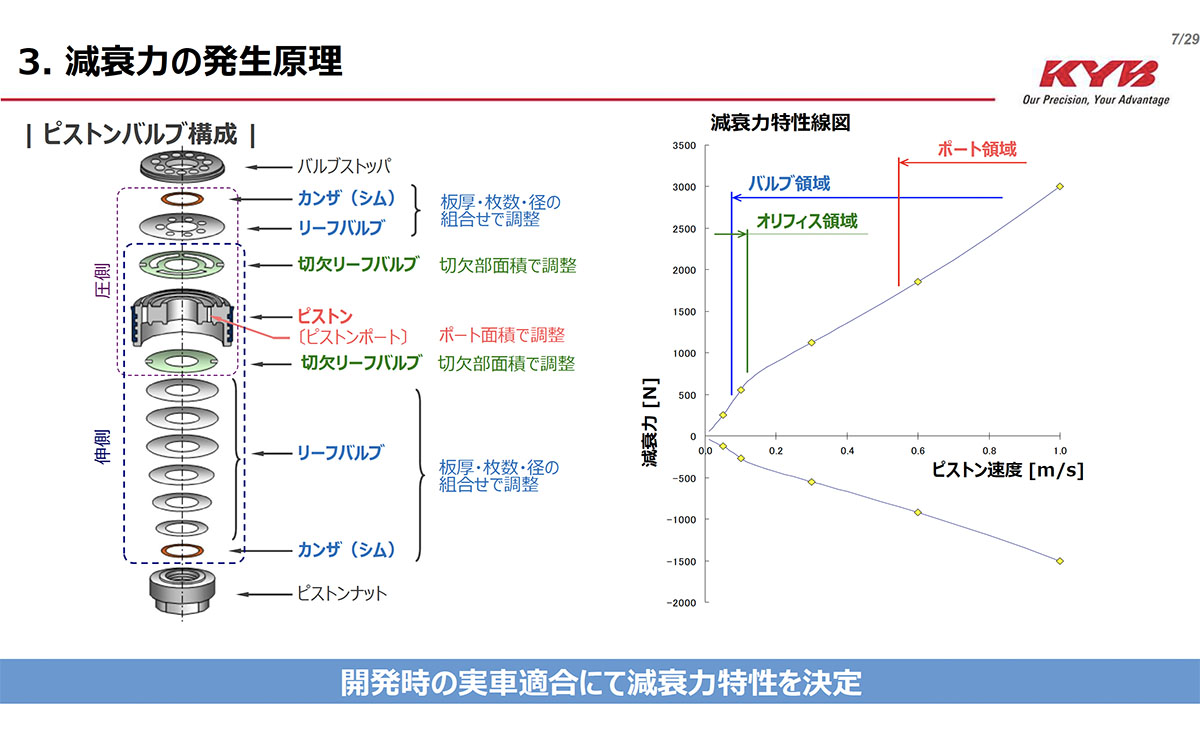

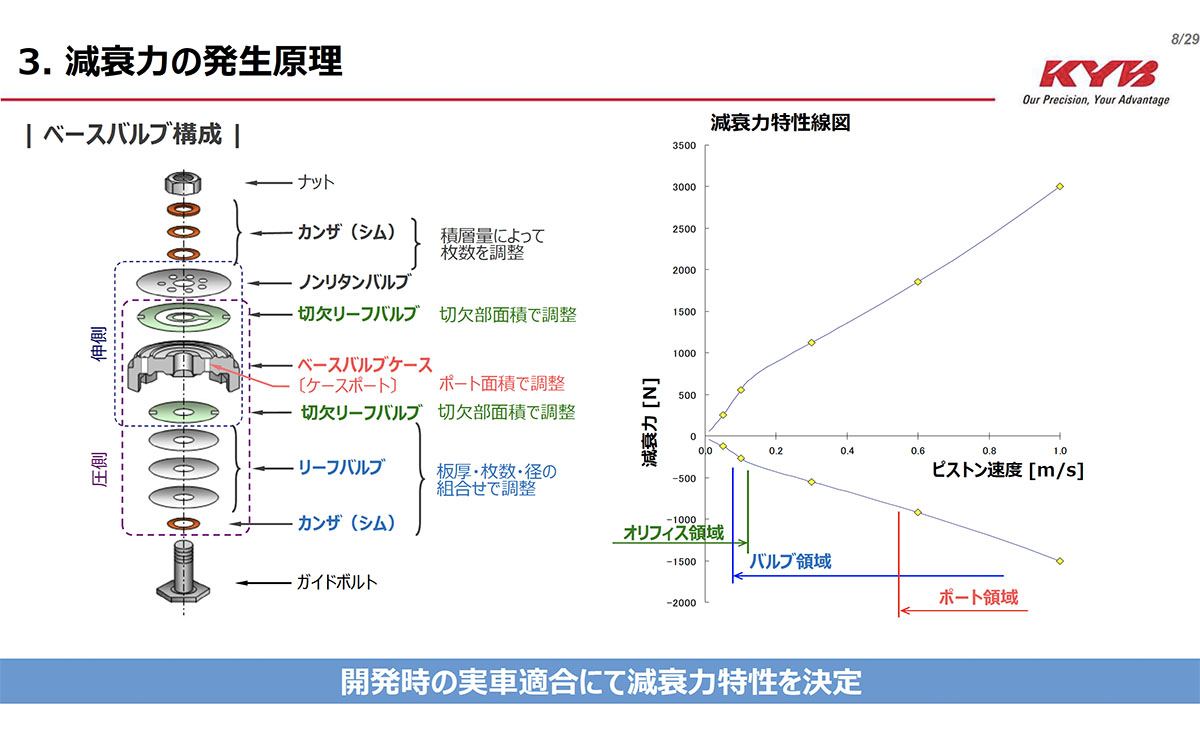

さて、作動油が違うとは。減衰力の作動原理はオイル流路抵抗のコントロールで成り立っている。長年の研究において、オイルの通り道に、板厚や径、穴の数が異なるリーフバルブを重ねたり、ポートやオリフィスといったパーツを組み合わせることで、状況の異なる振動(領域)に、それぞれに対応できるよう流路抵抗の特性を決めているのが現状だ。ただピストン速度が0.002m/secの領域ではバルブやオリフィス、ポート領域では対応できていないこともわかっていた。

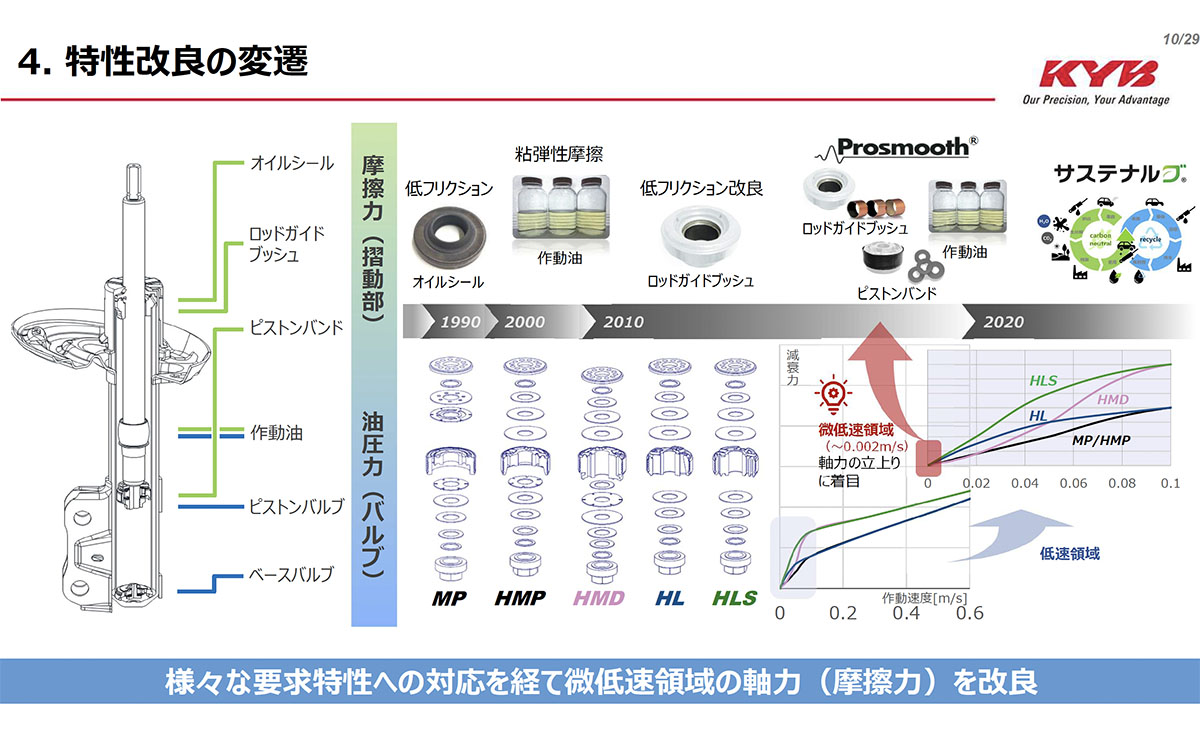

細かくは、0.2m/sec以下はオリフィス領域で、切欠きリーフバルブの面積で調整する。また、0.1m/sec以上はリーフバルブ領域で、板厚や、枚数、径の組み合わせで対応する。つまりオイル剛性を変えることで減衰力を調整している。また0.6m/secくらいに速い速度になるとピストン自体に設けられた穴の径で調整が可能になる。しかし、0.002m/secの微低速の領域になると、オイルの油圧力では対応できない領域に入り、そこは摺動領域であり、摩擦の立ち上がりに着目して研究が進められたというわけだ。

作動油の設計により転換期を迎える

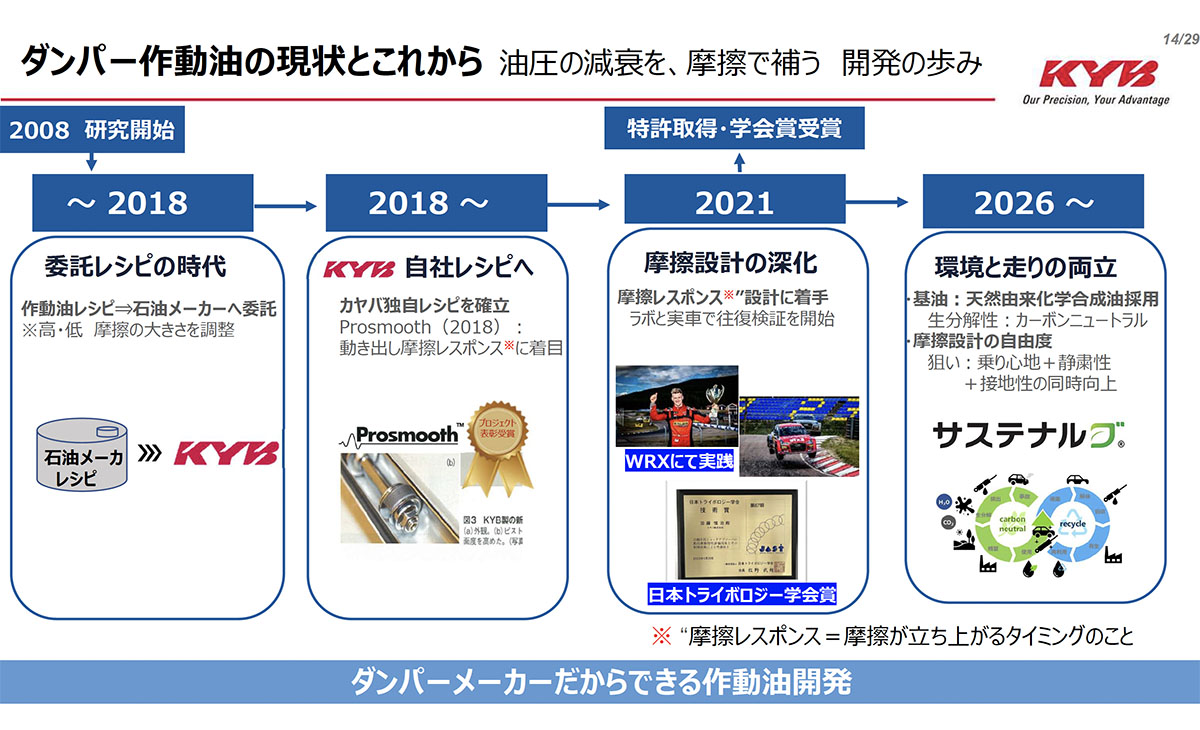

2020年に転換期を迎えている。Prosmooth(プロスムース)という製品が技術転換期で、ロッドガイドブッシュ、ピストンバンド、そして作動油で狙いの減衰力を出すことができた。このタイミングで摩擦力がキーになることがわかったという。その後研究を重ね、摩擦力のコントロール、特に作動油に着目し、手の内化に成功したとしている。

作動油は2018年までオイルメーカーからの提供で製品を製造していたが、この年から作動油の中身を設計して製造してもらうことに切り替えている。2021年にはモータースポーツでも使用し、摩擦の出し方、摩擦のレスポンスに着手した。

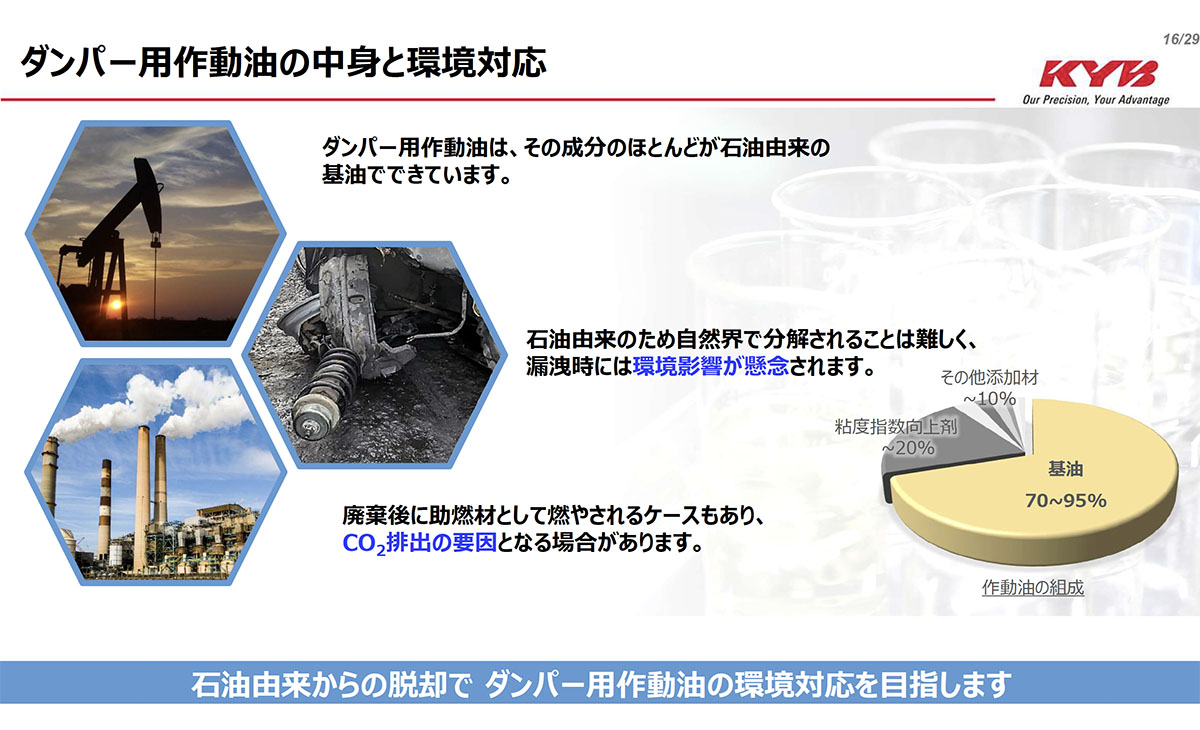

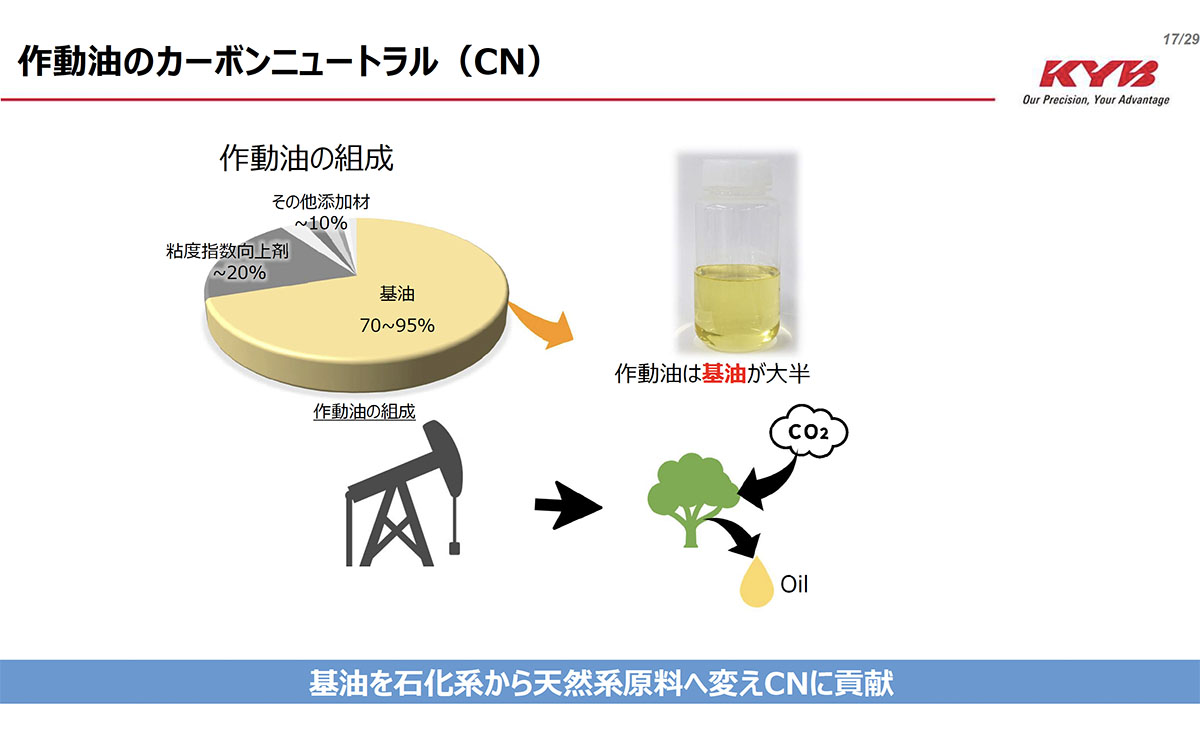

その作動油の設計では添加剤の分析がポイントであり、オイルに混ぜる添加剤の研究をカヤバ社内で行ない、そのレシピで作動油を作ってもらうという工程だ。また作動油自体も石油由来だったが、昨今のCN(カーボンニュートラル)に向けて取り組む中、天然由来のものに変更し、かつリサイクルも視野に入れた作動油製造へとシフトした。

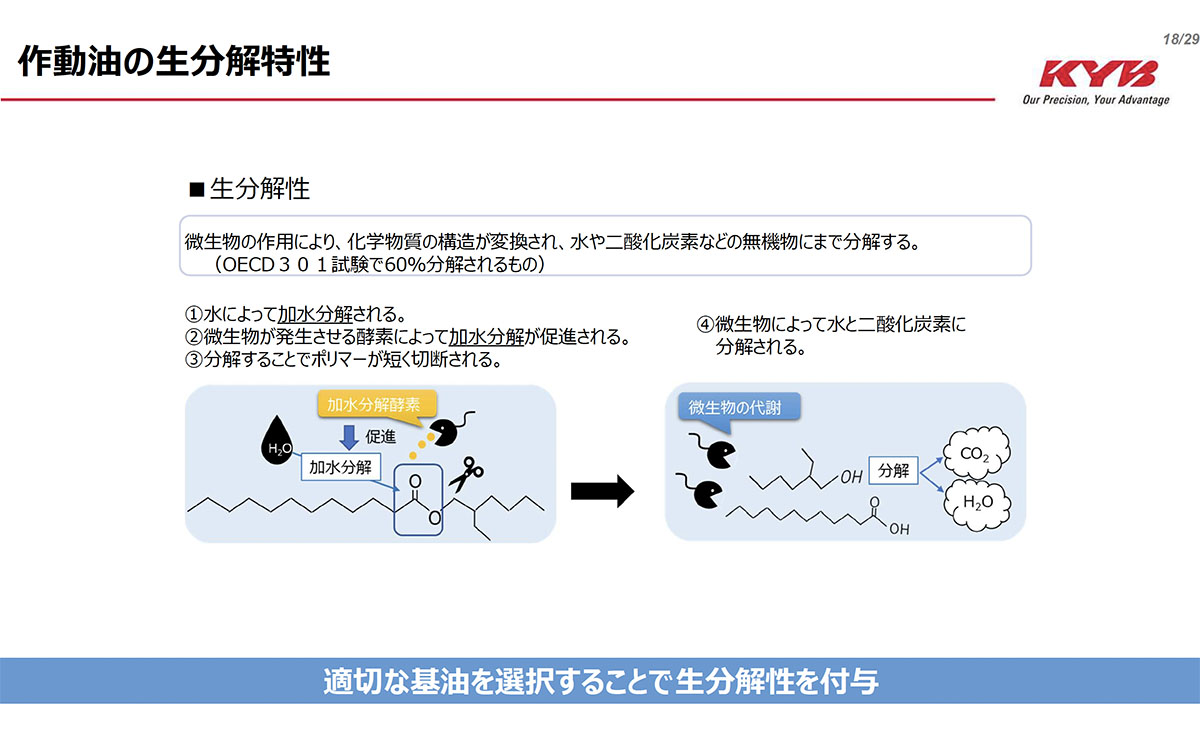

その天然由来のオイルは、微生物によって分子レベルまで分解し、最終的に二酸化炭素(CO₂)と水に分解され、環境への残留負荷が軽減される生分解特性を持つことになる。

その生分解特性を付与された基油で作られ、摩擦力をコントロールしたダンパーはBaja1000レースの出場車両に装着され、回収。回収したオイルをリサイクルし、2025年9月のラリー北海道でJAOSのハイラックスに装着して全日本ラリーXCRクラスでテストを行なっている。

さて、摩擦力に着目したカヤバは、油圧力で減衰できない領域として、つまり同じ減衰特性を持つショックアブソーバーでも、例えば質感や直進時のハンドルの座り、初期の減衰感、ストローク感などで違いが生じ、未解明であるとしていた。それは作動油と摺動部品を変えると変化することまで突き止めている。

微低速域の乗り心地も制御するサステナルブ®

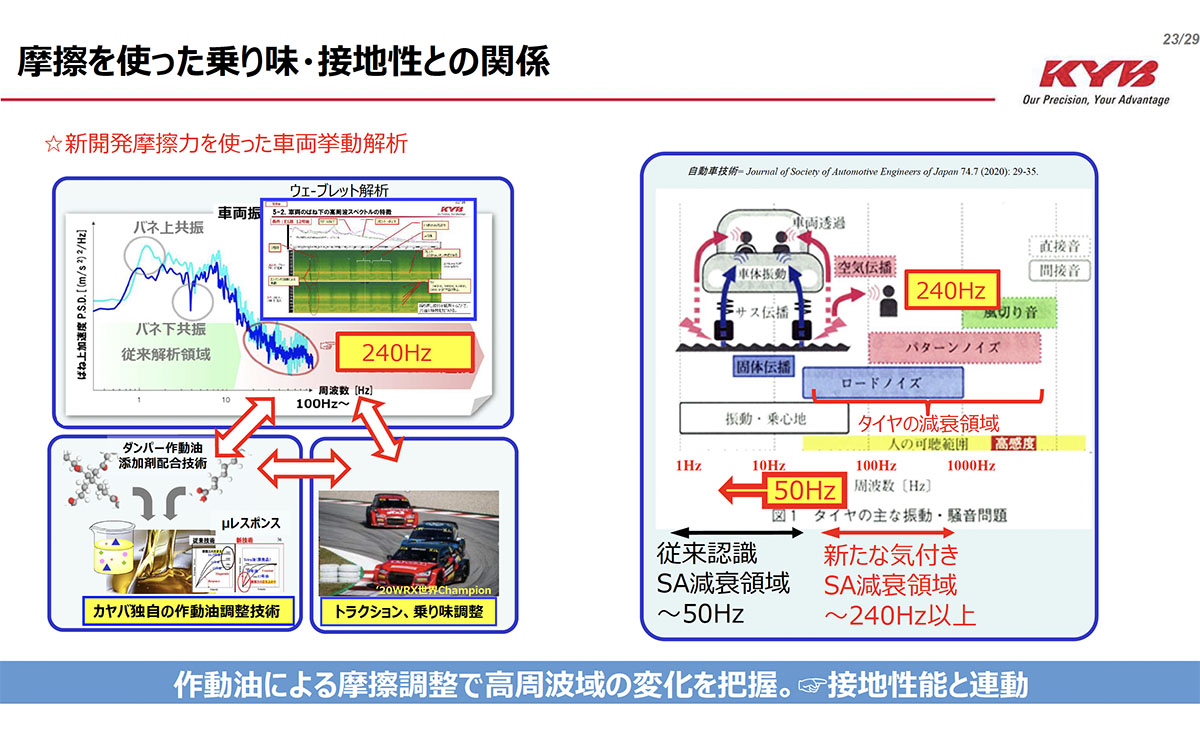

分析すると油圧減衰では微低速時には、ほぼ効果がないことがわかり、作動油の粘度変更も条件次第なところがある。しかし、摺動部の摩擦では振幅20〜200μm、250Hzの周波数帯での微低速、高周波では支配的であることもわかってきたのだ。つまり摩擦が全てに影響していることがわかったということだ。

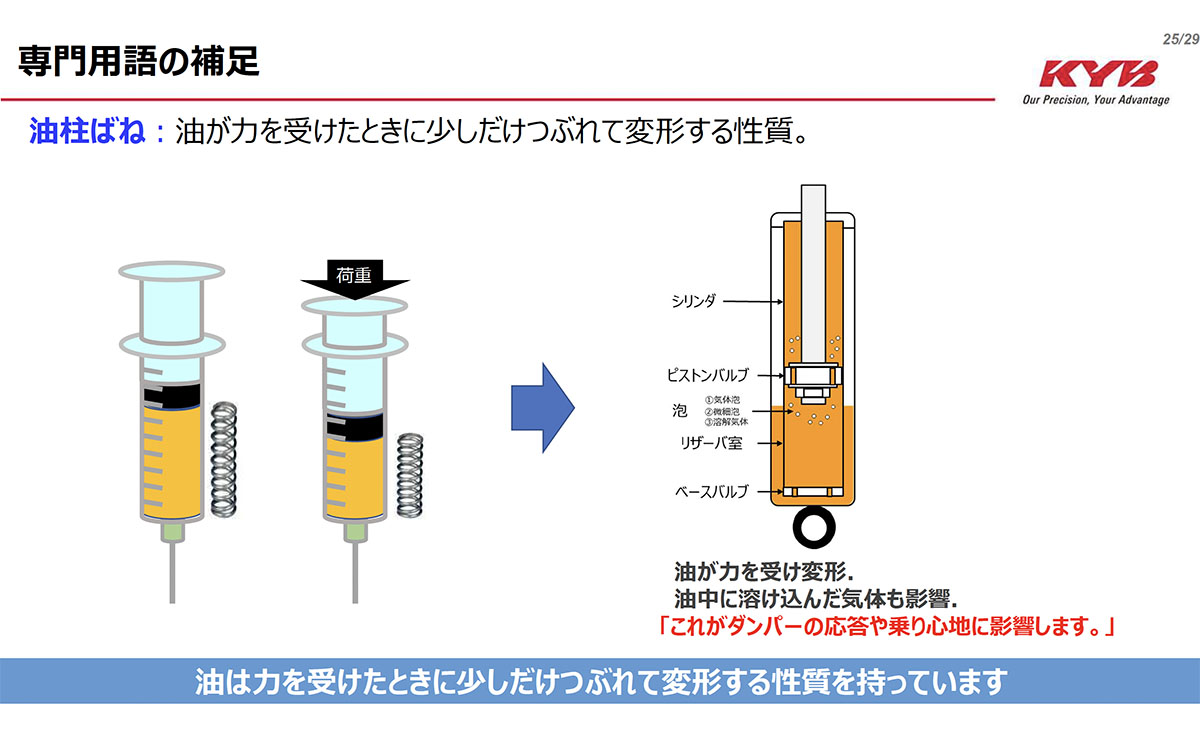

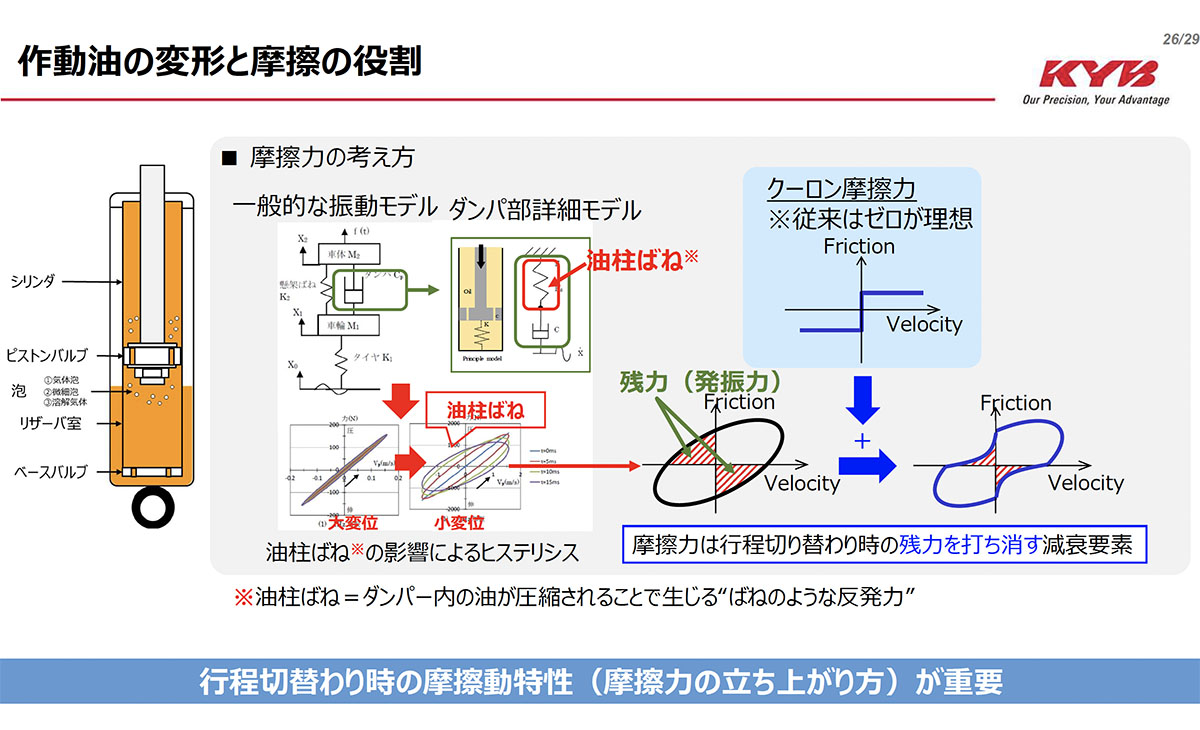

オイルは圧縮されるとわずかに変形し、バネのような反発力を持つこともわかり、伸び側、縮み側の工程切り替え時にこの油柱バネが減衰残力を打ち消してしまうこともわかってきた。この油柱バネのヒステリシスはない方がいいこともわかり、その部分は摩擦力を立ち上げることで打ち消す効果が期待された。

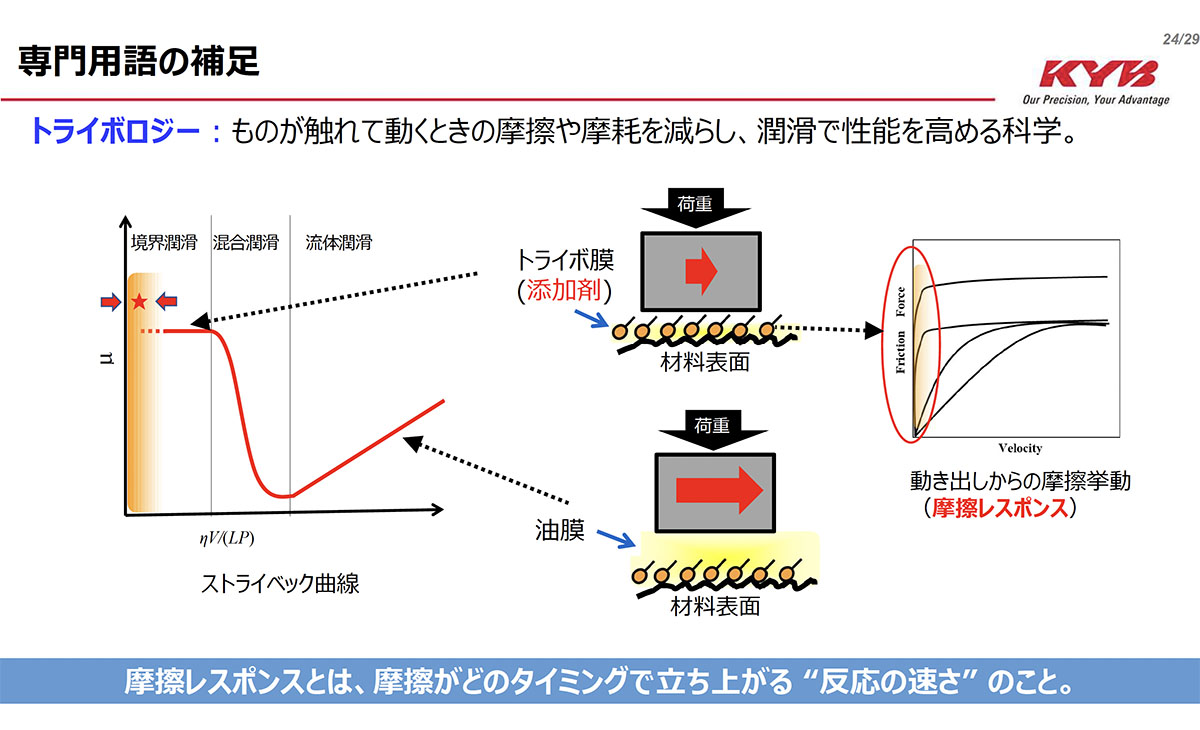

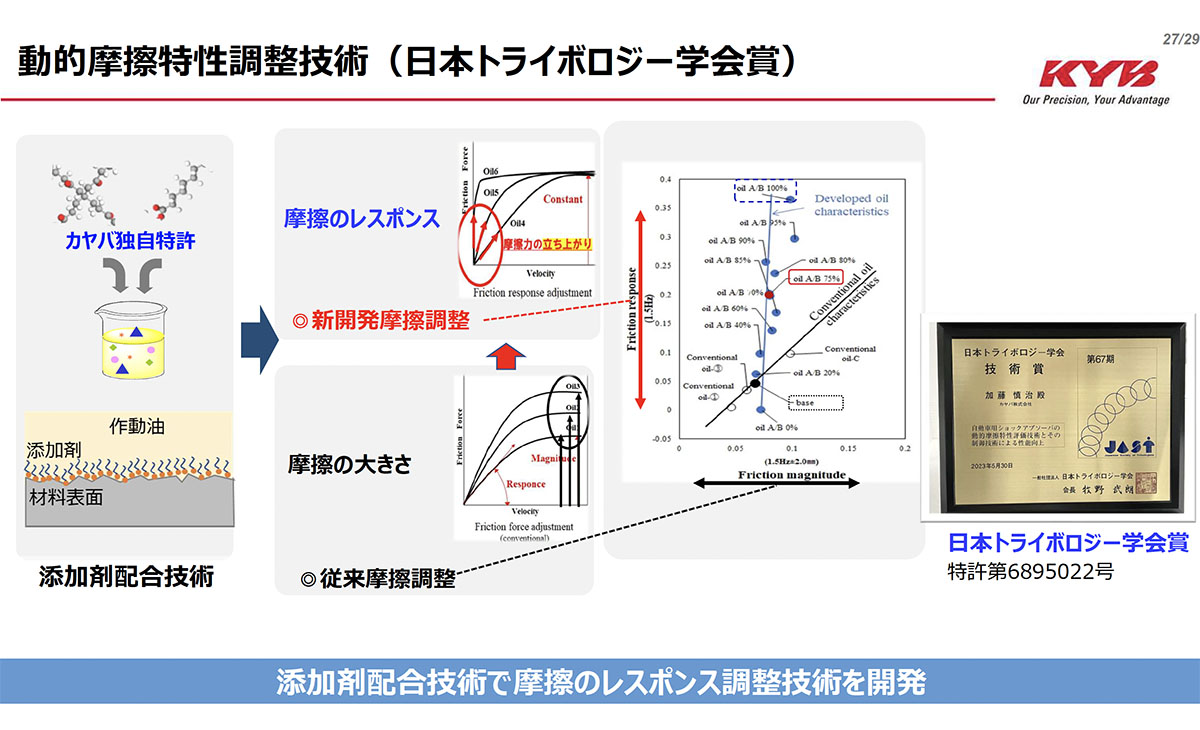

固体同士が滑り合う時に生じる摩擦力、クーロン摩擦力は切り替え工程時にゼロが理想的であることもわかってくる。すると、ものが触れて動くときの摩擦や摩耗を減らし、潤滑で性能を高める科学であるトライポロジーによって、摩擦力のコントロールができることに辿り着くわけだ。じつは、この開発で特許を取得し、トライポロジー学会賞を受賞しているのだ。

その結果、微低速域では摩擦力を継続的に立ち上げるのではなく、動く瞬間の立ち上がりが重要で、摩擦量ではなく、立ち上がりのタイミングがポイントになることを解明した。そこに特化した摩擦特性の添加剤技術で性能をデザインすることができたというわけだ。前述の生分解特性が付与された化学合成基油と添加剤によって、摩擦の出し方を調整できるようにしたのが「サステナルブ®」というわけだ。

この基盤技術が確立できたことで、今後のカヤバのダンパーにはこのサステナルブ®が導入され、微低速も含め、全領域で快適な乗り心地が提供されることが期待できる。

じつは2018年に富士スピードウェイのショートコースで新型カローラの事前試乗テストが行なわれている。この時、装着していたのがこのカヤバのショックアブソーバーだった。その時の試乗レポートはこちら。

関連記事:トヨタ カローラ フルモデルチェンジ試乗記 真のグローバルモデルに生まれ変わった新型カローラハッチバック(プロトタイプ)

本文中にも「特に微低速域でのフリクションが全くなく、しなやかに動く。サーキットの環境を活かしダンパーピストンのストロークスピードの速い時や荷重の大きい場面では、しっかりと減衰しボディが安定する」と一言だけだが、微低速域のフリクションのなさを高評価していた。

じつは、この時の作動油はまだサステナルブではない。作動油に注目し添加剤の研究、そして生分解特性をしている最中だったが、摩擦力の制御により乗り心地が良くなることは解っていたことになる。

そしてこのダンパーはすでにトヨタ・カローラやフォルクスワーゲン系をはじめ多くのOEMで採用されており、ダイハツ・ムーヴのRS、新型デリカミニにも「Prosmooth」が採用されているのだ。試乗記事でプロスムースの名前があれば、このダンパーであることがわかるのでちょっと気にしてみるといいだとろう。