2023年2月に新型プリウスの公道試乗をし、お伝えしてきたが、その時はまだ、プラグインハイブリッドの公道試乗はできず、またスペックも未公開だった。今回は、そのPHEVモデルを公道で試乗することができたのでお伝えしよう。

ハイブリッド(HEV)モデルとの違いを簡単に説明すると、駆動モーターの出力が異なっている。HEVは83kWで、PHEVはその1.5倍の出力で120kWある。システムのトータルでは164kW(223ps)だ。またモーター自体も磁石のレイアウトなど構造的な部分でも異なっているものだ。

そしてインバータの電圧もHEVは600Vに対し、PHEVは650Vで、そうした違いは加速力などで体感することができる。そしてIGBTに関してはHEVとPHEV共通でSi(シリコン)のスイッチング素子に変更されている。

リチウムイオン・バッテリーは、HEVより大きい容量なのは言うまでもないが、先代のPHEVが8.8kWhだったが、その1.5倍の容量となる13.6kWhと大きくなっている。

だからPHEVモデルは「ハイパフォーマンスモデル」に位置付けられ、環境車のイメージから大きく舵を切ったことになる。もちろん、燃費はWLTCモードで26km/Lと申し分のないスペックを持っている。またEV走行の航続距離は87kmあり、平均的な1日の走行距離を大幅に上回っているので、エンジン走行することもなく電気自動車として使うことも可能だ。

バッテリー容量を増やしたことで課題だったトランク容量がさらに犠牲になっているのかといえば、真逆で、バッテリー本体のサイズはコンパクトになり、十分な荷室容量を確保している。

ボディサイズはHEVと全く同じで、全長4600mm、全幅1780mm、全高1430mm、ホイールベースも同じく2750mmだ。先代モデルはHEVとの違いをエクステリアデザインでも表現していたが、今回は変更していない。

つまり、新型プリウスにはFFのHEV、4WDのE-Four HEV、そしてPHEV(FFのみ)の3タイプがあり、それぞれで乗り味の違いを作る工夫もあった。

乗り味の工夫の背景には、プリウスのベースとなる思想「Confidence and Natural」があり、信頼のおける安心安全と自然な動きを基本としている。その中で、前回HEVのレポートでも書いたが、FFには軽快感がありE-Fourにはリヤモーターの蹴り出しからくる旋回性の気持ちよさがある。

そして今回のPHEVはまさにスポーツモデルと言えるほどのパワフルな走りが魅力と言える仕上がり、というような乗り味の違いを作っている。

関連記事:【新型プリウスHEV試乗記】これが本当にプリウス?ルックスも走りも劇的進化https://autoprove.net/japanese-car/toyota/prius/216781/

そのパワー感は前述のモーター出力の違いやEPSの味付けの変更などもあるが、ベースとなるプラットフォーム、ボディ剛性のレベルアップが大きく影響している。これはHEVにも共通しているが、特にフロントセクションの横曲げ剛性には注力したということで、応答遅れのないハンドリングを実現している。

新型プリウスのプラットフォームはTNGA-Cの2巡目の最初のモデルで、熟成が進んでいる。とくに補剛や静粛性アップのための「穴塞ぎ」作業をしてレベルアップをしている。またボディ剛性が上がっていることが、全てのレベルアップにつながっており、新型プリウスが道具に徹していない「愛車」であることの所以というわけだ。

インテリアはHEVと共通で、コンセプト的にはbZ4Xと同じだ。見た目はコンパクトなメーター類で、未来感を演出している。使い勝手という点でも改善されてきている。とくに新しい電子プラットフォームになってからは、PDA(プラクティブ・ドライビングアシスト)が標準装備されており、より安全な走りが提供されているのだ。

だが、PDAの作動タイミングは車間距離と制御の強さに対する感じ方には個人差があると思うが、それも3段階に設定でき、またOFFスイッチもステアリングに装備されるなど、より使いやすいものにはなってきている。

そうした変更ができるのであれば、欧州車のようにECOモードのみ稼働し、ノーマルやスポーツモードでは作動しないという選択肢も欲しい。やはり先行車との車間距離においてどこまでが「危険」なのかは個人差があり、一律に制御介入というのを嫌うがためにシステムをOFFにしては、せっかくの安全装備が台無しになってしまうからだ。

さて、新型プリウスの月販目標は、HEVが4300台、PHEVは450台ということだが、いずれも受注は好調という。なかでもPHEVはシリーズの中で十数%ということで想定以上に人気になっているという。

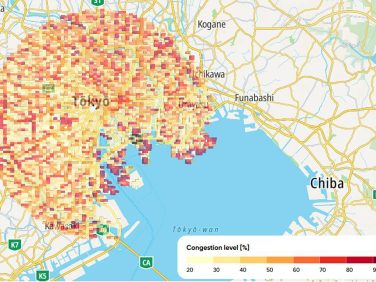

というのは「Z」グレードでみるとHEVとPHEVの価格差は90万円で、現在補助金が残っているため、東京都であれば補助金によって、価格差を相殺することができるわけで、それも好調の要因のひとつだと想像する。

またグローバルの展開では、欧州はPHEVモデルのみの販売で、加えて北米と日本という3極が販売のメインマーケットだ。中国ではBEVでないと厳しい状況ということが、こうした販売エリアからも理解できる。

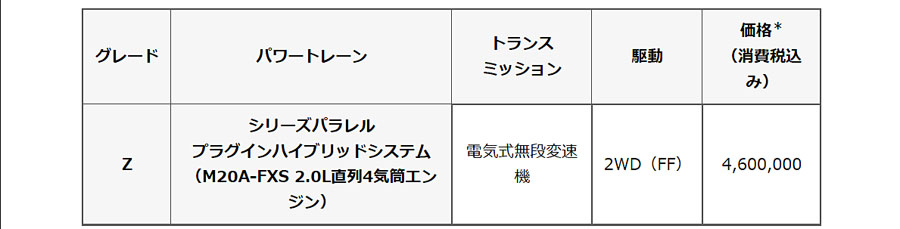

価格