スズキの10年先を見据えた技術戦略を2024年に発表し、「小・少・軽・短・美」というワードで技術開発が進められていくことの説明があった。そして2025年9月に2035年に向けた「技術戦略2025」を発表した。

その内容は既報しており、2025年2月に発表した新中期経営計画で「チームスズキは生活に密着したインフラモビリティ」を目指すとして、コーポレートスローガン「By Your Side」を設定している。今回の「技術戦略2025」は、その実現手段を表しているものだ。

さらに、技術戦略2025では、従来の環境・エネルギー問題への対応に加え、人の移動に関わる社会課題にも、スズキの技術で積極的に取り組むことを目指していることも伝えている。

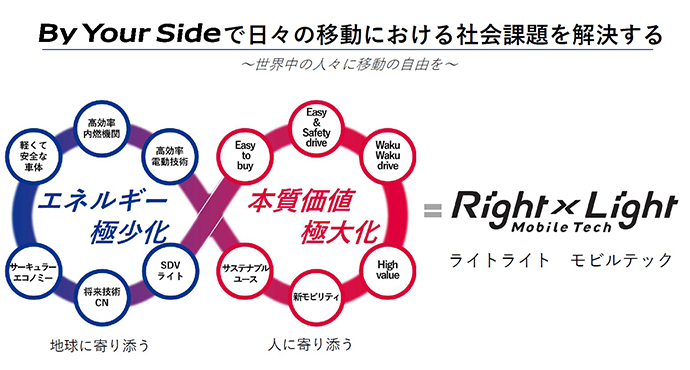

生活に密着したインフラモビリティ企業として、従来の行動理念「現場・現物・現実(3現主義)」に加え、「原理・原則(2原)」を取り入れた「3現・2原」を新たに掲げ、地球に寄り添う技術哲学で「エネルギー極少化」、そして人に寄り添う技術で「本質価値極大化」を実現し、「Right x Light Mobile Tech(ライトライト モビルテック)」として、顧客のための価値を提供するとしている。

今回は、その技術戦略から見えてくるスズキの姿を考察してみたい。技術戦略の5つの柱については、既報したこちらを参照してほしい。その概要は、製造から走行、リサイクルまで一貫して必要なエネルギーを極少にすることで、地球に寄り添い環境への負荷を低減し、持続可能な社会の実現に寄与するというものだ。

関連記事:【スズキ】軽量化・効率化・次世代燃料……技術戦略2025レポート

これらはエネルギー極少化技術の解説であり、一方で、これらの技術でスズキは世界の移動に関わる社会課題解決にむけたソリューションの提供を目指していくとしていることに注目してみた。

地球に寄り添い、人に寄り添う「Right×Light Mobile Tech」

取り組む社会課題として、日本では高齢化が進み、免許返納による移動難民、公共交通の地域格差があり、また労働人口の減少による物流や工場内搬送など、現場での人手不足も課題になっている。

一方、新興国ではモータリゼーションが進み、交通渋滞、事故の増加が深刻な問題になっており、これらの課題、問題を自動車メーカーだからこそ、できる技術で解決していかねばならないとスズキは考えている。

その答えは、クルマが持つ本質的な機能を極大化して、ユーザーに届けることであり、スズキの技術戦略は、エネルギーの極少化技術で地球環境、資源課題を解決し、本質価値の極大化で人に寄り添う。人生のパートナーとなるモビリティを届けるということになる。

地球に寄り添い、人に寄り添う「Right×Light Mobile Tech」であり、これがスズキの技術戦略ということだ。

アメリカの市場をマーケットとしていないスズキは、欧州や韓国など先進的なマーケットもターゲットとしておらず、ご存じのようにインドを中心に東欧やアフリカなど途上途中の国や地域を視野にビジネス展開をしている。インフラとして入り込む姿勢を明確に打ち出したのも、この技術戦略の狙いのひとつである。

スズキが目指す6つの目標

具体的にはそれは6つの柱で説明している。

1:ちょうどいい機能でちょうどいい価格のEasy to Buy

2:操作がわかりやすく、安全なドライブを実現する Easy &Safty Drive

3:移動だけぢゃない楽しさを実現するWaku Waku Drive

4:価格以上の価値を実現するHigh Value

5:自動搬送や公共交通の利便性を高める新モビリティ

6:人生に寄り添うモビリティを目指すサスティナブルユース

これらの目標を達成するための技術背景が既報の5つの取り組みであり、技術哲学は小・少・軽・短・美である。例えば、1のEasy to BuyはSライト技術を使い、SDVライトを搭載し安価で誰もが購入しやすい車両を提供する。2のEasy &Safty DriveもSDVライトで操作の習熟をせずとも使いこなせ、かつ高い安全性能のNCAPを取得するといった具合だ。

具体的な2030年目標として、日本はBEV2割HEV8割という構成比率を予測しており、インド市場ではBEV15%、HEV25%、CNG 30%、FFV25%とし、マルチパスウエイが破綻しないように開発を進めていくとしているのが、経営計画の中身でもある。

こうした市場の動きとニーズを分析し、車両開発を進めていく中で、近年の先進的な車両に見られるようなOEM同士の先端技術競争にユーザーを巻き込み、コストが跳ね上がり、使わない機能も多数搭載し、さらに高機能、多機能化したことによって、ユーザーの習熟が要求されるようなことにしない、というのがスズキの姿勢だ。それが小・少・軽・短・美でもある。

例えばSDVライトだ。これはRightであり、軽いのではなく正しい、の意だが現在のSDVの中身は、ECUの統合からはじまり、ドメイン制御となり、HPC(High Performance Computer)からのオペレーションで運用されている。そこにはビークルOSが必要となり、またECU統合ではWP29への対応、API、POSIXへの対応、そしてAUTOSAR標準化といった中で開発が進められている。

当然スズキのSDVライトもこの開発ベクトルの中で進められているが、ソフトウエアによる機能向上、多機能化されるSoCには慎重な姿勢を示しているわけだ。つまり、使わない機能であったり、使うためには習熟する必要があったり、知識がないと使えないとったソフトウェアには慎重になるということだ。

スズキのロードマップを見れば高度なSDVは2030年以降から徐々に高度化するイメージで描かれているのがわかる。そのため、2030年ごろまでは分散型E/Eアーキテクチャーとしており、OTAを非対応としている。そして2030年以降にドメイン型E/EアーキテクチャーとしOTAにも対応するというロードマップだ。先ごろ発表したeビターラには、SDVライトを搭載していると説明しているので、実車体験する日も近い。

3億トンもの牛糞をエネルギーと肥料に変える

一方で、クルマの製造工程において、サーキュラーエコノミーも重要と考え、注目したいのは社会課題を見据えている視野の広さだ。例えばすでに取り組みを始めているバイオガス関連で、インドの3億トンの牛糞を使い、バイオガスと有機肥料に変える取り組みを行なっている。インドの酪農組合と共同でバイオガスの生産プラントを建設しているのだ。

このプラントは2025年中に稼働が開始され、牛糞の買い取りは10億人が暮らす農村の所得向上につながるとし、さらにインド政府が目指すエネルギーや有機肥料の自給自足にも貢献する事業に位置付けている。

さらに新しい取り組みとして、将来技術の「カーボンネガティブ」に取り組んでいる。それは、車両生産において、また内燃機関において、いくら高効率化しても全てを再エネ100%にしない限り、well to wheelでのCO2ゼロはない。

そこでスズキは、CO2を吸い取る技術、カーボンネガティブにチャレンジしているのだ。これは、既存車両に後付けでCO2をキャプチャーし、そのCO2を農業に活かせないか?という技術チャレンジだ。

集めたCO2を植物へ供給し、成長促進に寄与するサーキュラーエコノミーであるが、まだ実験室レベルの段階ということだが、期待される技術でもある。

このようにスズキの技術戦略はエネルギー極少化技術を推し進め、これらの技術で世界の移動に関わる社会課題解決にむけたソリューションの提供を目指していくというスキームだ。