3世代目となった日産リーフがデビューした。量販型登録車EVのパイオニアのリーフは、グローバルで累計70万台、国内で18万台の販売実績を持ち、リーフの総走行距離は280億kmにおよぶ。その走行データのすべてがフィードバックされ、新型リーフの賢い制御につながっているというわけだ。

試乗したのは、登録前ということで神奈川県の追浜にあるテストコース。一般道でなければテストできない機能や性能はさておき、基本的な乗り心地や操舵フィール、ブレーキタッチなどの走る、曲がる、止まるといったテストには最適な環境だ。

ボディサイズは全長4360mm、全幅1810mm、全高1550、ホイールベース2690mmで立体駐車場に収まるサイズで登場した。Cセグメントのリーフは日本のように道の狭い場所での使い勝手も考慮し、ボディサイズが決定され、最小回転半径は5.3mと実用性が高い。

関連記事:日産 3代目新型リーフをワールドプレミア クロスオーバースタイルに変身【公式動画】

乗り込んで最初に感じるのは乗り心地が変わったことだ。これまでのリーフとは全く異なる乗り味で、ゆったりとフワッとした気持ちいいものだった。サスペンションは日本専用にセットアップしているということで、首都高速のような路面の継ぎ目が多く、強い入力のある場面も想定してセッティングしているという。

その乗り心地は優しさにも感じられ、これまでの日産車にもないものだと感じる。それでいてロール剛性がしっかりしているので、不安に感じることもなく優しく、優雅に走る印象を持った。その印象を後押ししているのが、高い静粛性とシームレスな加速感だ。

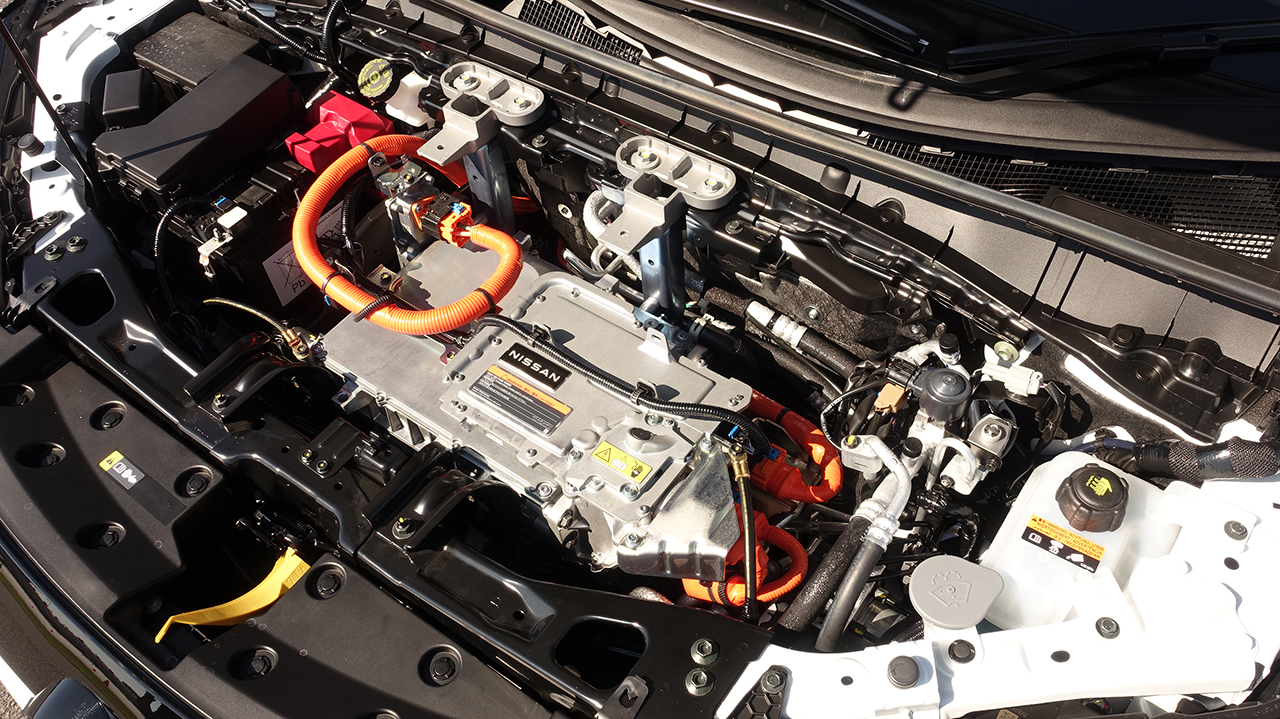

モーターは新規に開発され、モーター本体からの音を低減する技術を投入しており、またインバータの音も低減されているためEV独特の電車のような音も聞こえてこない。モーターとインバータ、減速機をひとつのユニットに収めた3in1ユニットをJATOCOと開発をして搭載している。ちなみに、日産ではオリジナルのモータをたくさん持っているものの、リーフのモーターは日産でもJATOCOではない別のサプライヤーのもので、インバータと共に、JATOCOで一体化された3in1ユニットになっている。

とくに新規開発した6分割スキューモーターはローターの配置角度を変更することで、モーター本体の音と振動が低減できたことと、最新のIGBTを採用し効率も上げているのが特徴だ。さらにインバータからモータに流れるキャリア周波数は可変キャリアを採用し、損失と効率のトレードオフを突き詰め、モスキート音の領域(5KHz)をモータの回転速度に可変して静粛性を得ている。

またアクセル開度に対するトルクの立ち上がりなどの制御も、よりリニアに追従するように制御されている。EVにありがちな加速しすぎて扱いづらいことや、過敏な反応を避け、280億kmの走行データや他車種のデータも合わせて日産の知見を盛り込んだ制御としているのだ。

高い静粛性では、ドアパネル裏などボディにある穴や隙間を徹底的に塞ぎ、音の遮断に力を入れている。またフロントサイドウインドウのガラス板厚も、もともと3.5mmと厚めだが、新型では4.0mmまで厚みを上げていることも静粛性には大きく貢献している。

またハッチバックスタイルのため、荷室に入るロードノイズが室内全体に広がることもあり、高い吸音性のある新素材のラゲッジボードを敷き詰めている。これはM-Lightという音響マテリアルで、ハニカム構造内の空気を活用して吸音性能を付与しているという。

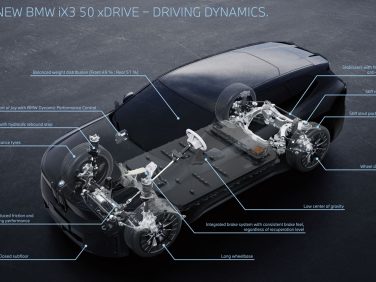

またバッテリを車体の補剛部材として活用しており、フラットフロア化による居住空間の確保と静粛性を両立させている。いわばセルtoボディに近い構造にCMF-EVプラットフォームは改良されているわけだ。もちろんドアミラーの風切り音にも注力しており、Aピラーとの関係性を考慮し、空気の渦や流れを解析して最適化された位置と形状、大きさのサイドミラーを装備しているというわけ。

ただ、CMF-EVはルノーが中心になって開発してきたモジュラープラットフォームであり、ICE(内燃機関)を搭載することも前提であるため、完全なEV専用とまではいかないようだ。それは後席のフロアの高さに表れていた。つまりフラットで足元は広いものの、床下のバッテリーによりフロア面が高くなり、高身長の人だと降ろした足が高い位置にあると感じるからだ。

そしてこれまでの日産車とは違う優しい乗り心地を作っているのが、KYB製のダンパーだ。カヤバは微低速域の乗り心地をよくするプロ・スムースという製品を持っているが、リーフには採用せず専用のダンパーを開発しているという。特にダンパー本体の作動油にこだわりを持ち、カヤバ側と煮詰めながら特殊な作動油を配合することで、この乗り味が作られているという。

エクステリアデザインは、クーペライクなハッチバックスタイルのクロスオーバーだが、Aピラーの角度は翼断面形状とするために作られたマジックナンバー(角度)だという。つまり、空力性能を求めた場合のベストな角度でAピラーを作り、シルエット全体が翼断面形状とすることで電費やノイズといった課題解決に向けているわけだ。

そのこだわりはシャシー下面にも表れ、完全フラットボトム化しており、ジャッキアップポイントやサスペンション・アームが伸びる部分までカバーで覆うこだわりの処理をしていた。そうすることで、走行時の車両後方で起こる負圧が車体から遠く離れ、車両安定性とともに電費にも効果的なボディスタイルになっているのだ。

細部ではⅡと三をモチーフにリーフの「E」文字を表現したアイコンが多数散りばめられ、アイキャッチになる。ヘッドライトは薄型LEDと両サイドのデイライト・ランニングライトで顔の表現がつくられている。またドアハンドルは近年の主流になっているフラッシュサーフェイス型とし、すっきりとしたボディになっている。

インテリアは至ってシンプルだ。ドライブセレクターはダッシュボードにスイッチとして配置され、メーターパネルとディスプレイが一体化した横長のモニターに機能が集約されている。デザイン的には先進性よりはシンプルに機能を整理した結果として見え、デザイン性において特別な印象はない。逆に樹脂素材のままの部分もあり、HMIとしての先進性は欲しかったところだ。

開放感のあるインテリアの印象は、ガラスルーフの影響が大きい。調光パノラミックガラスルーフは、サンフルーフよりも大型で、面積は広い。ただ、テスラやBYDのようにルーフ全体がガラスというわけではなく、広めのサンルーフのイメージだ。ただし、開閉はしない。そして遮熱機能があるということで、夏の酷暑でも室内温度は高くなりにくい調光型としている。

実車を見て、乗って分かったことは概ね、このような情報になるが、市街地でないと掴めない機能として、Googleマップと連動して先進的な、かつ効率的なナビゲーション機能がある。ぜひ、公道試乗では試してみたい。またインテリジェント・ディスタンスコントロールも周囲に交通がないと体験できないので、このあたりの実用性もチェックしてみたい。

さて、EVを否定する理由に航続距離と充電時間があるが、距離に関しては78kWhの電池で702kmの航続距離があり、電欠まで一気に走りきれないほどの後続距離を確保している。実際、日産のテストチームが神奈川県の厚木から兵庫県の加古川までの往復1000kmをテスト走行した際、3回の充電で走りきれたという。

3回の充電はいずれも2〜3時間の連続走行後の休憩、食事などのタイミングと重なったというわけで、かなり実際の使い方で遭遇する状況だと思う。そこでの充電時間は逆に食事中に充電が終了するほどの時間になることが多く、充電の煩わしさは薄いだろう。新型リーフには充電が終了するとスマホへ通知する機能も搭載しており、利便性は高くなっている。

日産では新型リーフをアリアとサクラの中間に位置付け、将来のメインストリームになるモデルとしている。そのためすべてがシームレスによどみ無く制御することを使命とし、日産初、日本初、世界初といった技術をふんだんに取り込んだモデルになっているのだ。

リーフAUTECH