マツダ次世代技術徹底考察2017 vol.4/5

Automobile Study

ここまでvol.1とvol.2でマツダは、コーポレートビジョンをベースに、生まれてきた次世代技術のひとつとして、新しい燃焼方式のスカイアクティブXがあり、vol.3でその具体的なものを見てきた。じつはこの次世代技術説明会では、スカイアクティブXだけでなく、シャシーやボディなども含めた、ビークルアーキテクチャーという考え方も説明があり、その具体的な紹介もあった。

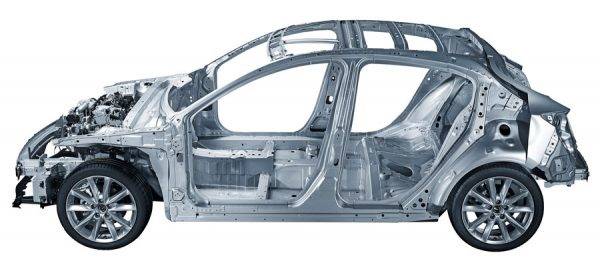

マツダの言う、ビークルアーキテクチャーとは、プラットフォームやボディなどといったユニットとしての概念を超えて、車両全体で進化させていく概念を言っている。根底には人間中心の哲学に基づき、開発を進めていく考え方であり、この考え方で造られた技術をマツダのラインアップすべてに適用するという考え方をコモンアーキテクチャーとしている。

次回Vol.5/5で試乗インプレッションをレポートするが、この日に乗せてもらった試作車は、こうしたビークルアーキテクチャーとして開発された車両で、究極の人馬一体を目指して開発されたものだった。そこには人間の能力を活かすという軸を設け、個々のユニットの進化と共に開発し、その結果人間が持つ能力を最大限に生かしたクルマになるという姿を目指している。つまり、人とクルマとのコミュニケーションが増し、クルマの存在を忘れてしまうほどに無意識に走行できるという一体感をもてるクルマづくりを目指しているわけだ。

■ビークルアーキテクチャーの考え方の根底

マツダは盛んに「人間中心」という言葉を以前から使っているが、このビークルアーキテクチャーでは、タイヤ、シート、ボディを有機的に連動させて開発し、それが人間にとってクルマを運転すること自体が自然に感じ、身体と一体化した究極の姿を目指すという意味だ。したがって、人間の研究というものにも力を入れることになる。

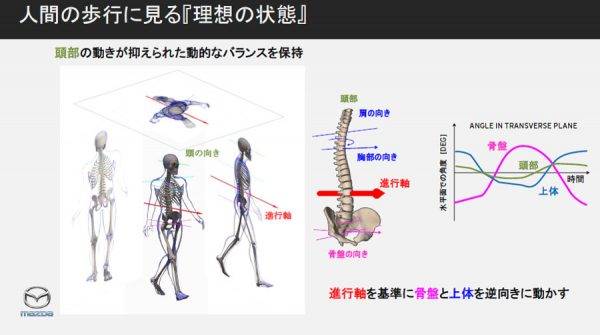

そこで見えてきたものは、歩行は自然に行なわれており、それは頭部の動きが抑えられた動的バランスであり、理想の状態であると。これは骨盤から脊柱、首、頭につながる人体構造の中で進行軸に対して、微妙なねじれやバランスを保つことで実現している。もちろん、方向転換をするときにも、またさまざまな外乱があっても人は無意識にバランスをとって歩行できる能力がある。これがもっとも安心、安全な状態であると定義したのだ。

では、クルマにおける理想の状態とは?これをクルマに置き換えてみると、人間が本来持っているバランス保持能力を発揮できる状態を作ることだとマツダは考えた。ポイントとなるひとつにシートがあり、シート設計を考えなおした。こうして自然な形で座れれば、人間は運転することのよろこびを感じ、安心して乗車できると定義したのだ。

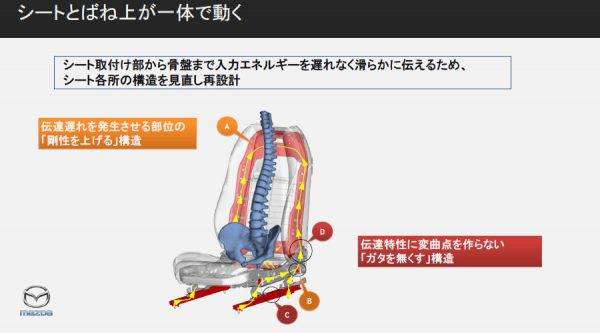

また、クルマの動きとしては、カーブを曲がるとき、車体はあたかも球面の上を動くように連続的に滑らかに動き、シートはばね上と遅れなく連動して、入力エネルギーを滑らかに骨盤に伝えるのが重要であることがわかったという。つまり、ボディは前後輪のサスペンションからの入力に対して、球体の上を滑らかに動くようにすることが重要だということだ。

そのためには3つのポイントがあり、ひとつは、バネ下からバネ上に伝える波形を滑らかにする。そして力の方向をぶれずに単純化する。3つ目は4軸対角の剛性変動を抑える、この3つだという。この3つの要素を制御するにはどうするか。

■減衰節と減衰ボンド、そして純正タイヤ

制御因子としてバネ上と一体で動くシート。力の伝達を遅れなくする。そしてバネ下からの入力を滑らかにするシャシーが必要となる。という3つの制御因子で一体感のあるクルマになるという。

具体的にシートでは、背骨のS字カーブを維持できるシート形状で大腿部を支えるサイサポート機構を取り入れている。デミオ、CX-3で感じた座面長の短さはこれで解決される。またシート本体の取り付けとして、入力エネルギーに遅れなく滑らかに伝えるため、各所の構造を見直し、再設計をしたという。各部の剛性やシートレール、リクライニング機構などを見直している。

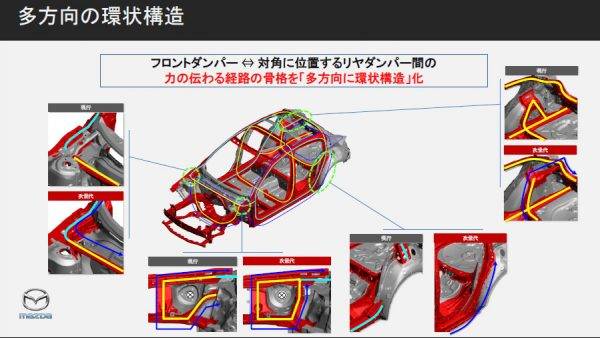

一方ボディでは、上下左右に環状構造を使って剛性を高めていたが、4輪対角剛性を上げるため、左右だけでなく、前後も含め多方向に環状構造を使っている。フロントダンパーとリヤダンパーの対角で、力の伝わる経路の骨格を多方向に環状構造化したわけだ。こうしたことで、フロントからリヤへの入力遅れが改善でき、現行ボディ比30%改善したという。

もちろんハイテン材の使用率を上げるということもやっているが、ボディに減衰能力を持たせるという考え方を導入することで、大きく進化している。というのは、鉄はエネルギーを減衰しないが、樹脂を有効活用することで、減衰機能を持たせているというのだ。

サスペンション取付け部など、エネルギーの入力ポイントは剛性を上げ、反対に低いところもつくる。入力されたエネルギーは剛性の低いところに集まり、樹脂を使って減衰してあげるという技だ。従来、構造用接着ボンドを使ってボディ剛性をあげることをしてきたが、それらとは材質のことなる減衰ボンドを使うことによってこうした効果が期待できるという。

さらに、剛性節を作ったことも大きい。減衰を部位で行なう発想で、環状構造などエネルギーを受け止めるところと、流す通路を作ることでボディのしなやかさや、NVHといったことに好影響を与えることができると。とくに減衰節、減衰接着ボンドは高周波のノイズに効果があったということだ。

シャシーでは従来、バネ上に伝わる大きさを低減するという考え方で設計してきたが、今回新たにバネ上に伝える時間軸で滑らかにするという考え方を取り入れたという。サスペンションの取り付け剛性やタイヤ、アーム、バネ、ダンパーにおいて、時間軸で遅れなく滑らかにコントロールするということに挑戦している。

■GVCが前提のタイヤ専用開発

明らかに異なるポイントとして、タイヤに対しても機能配分を行なったことだ。従来、横剛性をあげるために上下方向は硬くするというのが自動車メーカーからのオーダーで、そうしたタイヤが純正タイヤとして採用されていたが、マツダ方向転換をした。

タイヤにはゴムが本来持つ振動吸収、減衰機能を生かす方向にしたのだ。簡単に言えばタイヤもサスペンションの一部としての機能を持たせ、減衰機能を効果的にするために柔らかくしたのだ。これはサイドウオールを指で押すレベルでもその違いを感じられるほどだった。

しかしその発想の根底はGベクタリングコントロール(GVC)が働くということが前提であり、カーブを曲がるときにタイヤ荷重をキチンとかけることができるからこその発想でもある。したがって、そのメリットは大きく、乗り心地のしなやかさ、滑らかさにつながっていくわけだ。

そして、前後左右、ヨーモーメントと6軸の入力があって、それぞれの位相が揃っているかが大切だという。それぞれがバラバラに入るとバランスが取りにくく、滑らかに入るとバランスが取りやすく、疲れることなく長時間でも運転が楽しめるということにつながる。

こうしたタイヤにも性能要求が従来と異なるものがあり、タイヤメーカーからの合意を得るのも苦労したはずだ。つまりは、マツダ専用のタイヤを開発する必要があり、マツダのGVCがあるからこそ成立するタイヤとなれば、他社への提供はあり得ないからだ。現在は国内のブリヂストン、ダンロップ、トーヨー、ヨコハマの4社が協力体制にあるようだ。もっと言えば、国産初の純正指定タイヤになる可能性もある。メルセデスやBMWのように専用タイヤである★や○Mマークなどが付く可能性もある。

■NVHへの取り組み

ビークルアーキテクチャーの個々の進化でノイズ、振動、ハーシュネスもあり、人が快適に感じるためには重要な要素だ。従来の音の大きさを制御するだけでなく、音の時間変化や音の方向性などトータルで捉え、音が遅れて聞こえたりしたときの差分が大きいほど不快に感じるという。したがって、音の反射も含めてリニアリティを追及した静粛性としている。

そのための制御因として振動エネルギーの減衰特性があり、ボディに入った振動エネルギーを効果的に減衰させる必要がある。ボディ剛性やエネルギー伝達のところでも触れた話だが、エネルギーが集まる部位の特質に応じて減衰節、減衰ボンドを採用し、高効率な減衰構造を配置することで、NVHにも効果があるということだ。ちなみに、この減衰節はボディ全体で16カ所あるという。こうしたことで質の高い静粛性が提供できているという。

次回vol5/5は、こうしたうんちく満載の試作車の試乗レポートをする。これまで説明してきた技術が実際にはどんなふうに感じるのか?官能的な判断が多くなるが、その根拠がこうした技術とつながっていけば説得力のあるものとなる。果たしてその乗り味とは?

*資料提供 マツダ