マツダは2024年2月1日、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、時代に適したソリューションとして、新しい時代に適合したロータリーエンジンの研究開発を加速させていくと発表した。

新しいロータリーエンジンの序章として、2月1日付でパワートレイン開発本部パワートレイン技術開発部に「RE開発グループ」を復活させたのだ。新生のRE開発グループは、REを発電機用として継続的に進化させ、主要市場での規制対応やカーボンニュートラル燃料対応などの研究開発に取り組むとしている。

廣瀬一郎取締役専務執行役員兼CTO

「マツダの歴史において、REは飽くなき挑戦を象徴する特別な存在です。これまでREを支えていただいたすべての皆さまに心から感謝申し上げます。このたび、世界中のお客さまに愛されてきたREを開発する組織を復活させました。今日までの約6年間、RE技術者は最先端の内燃機関の機能開発や究極の効率改善を掲げるエンジン開発の組織に属し、エンジン方式の垣根を越えてその視座を広げ、またマツダの強みの一つであるモデルベース開発の使い手として鍛錬してきました。このたび36人の技術者が一つのグループに集結し、REの研究開発でさまざまな壁をブレークスルーするスタートを切ります。電動化時代そしてカーボンニュートラル社会においても、飽くなき挑戦でお客さまにワクワクしていただける魅力的なクルマをお届けすることをお約束します」

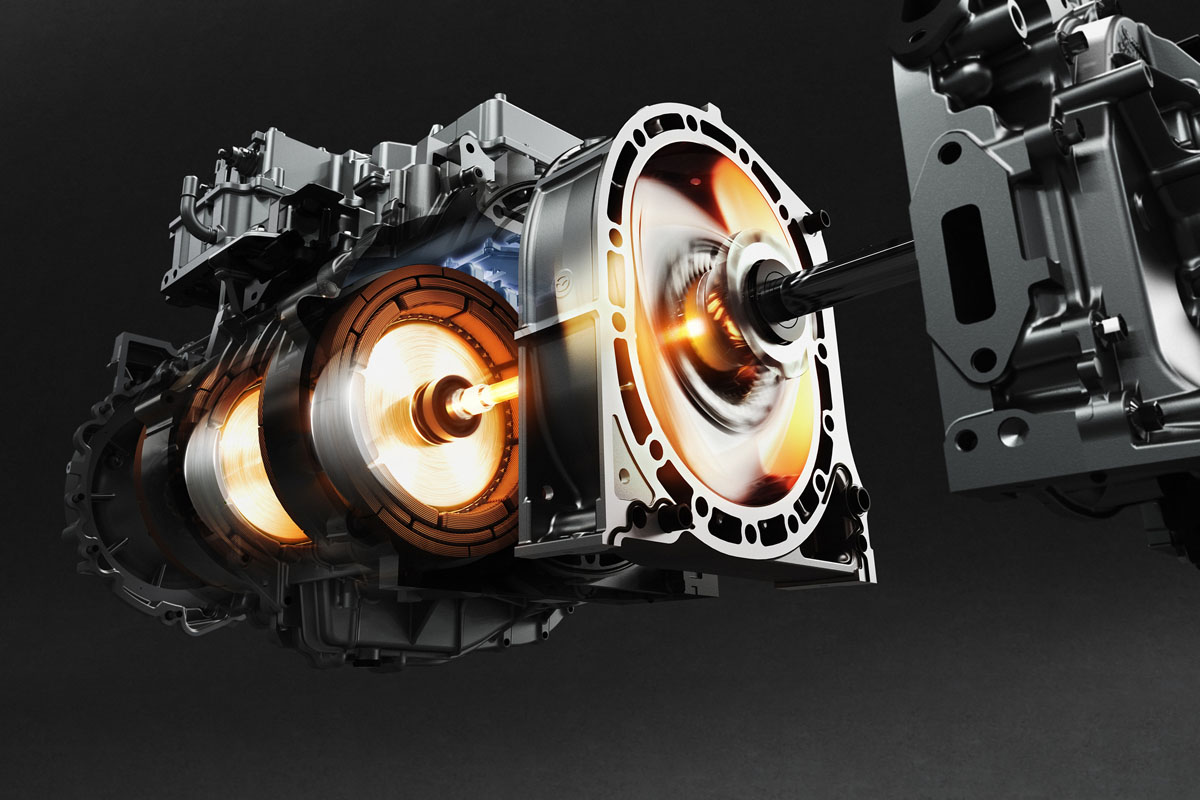

この「RE開発グループ」の復活の契機は、東京モビリティショーに出展されたコンセプトカー「MAZDA ICONIC SP」だ。このコンセプトカーはデザイン・スタディモデルであったが、2ローターEVシステム、つまりシリーズハイブリッドを搭載しているとされていた。

その反響がきわめて大きかったこともあり、新たなロータリーエンジンの研究、開発を行なうことが決断されたのだ。またロータリーエンジンはマツダのブランド・アイデンティティになり得るという判断もあるのだろう。

ロータリーエンジンはローターが回転することによって動力を発生させる構造で、シンプルでエンジン容積は小さなメカニズであるが、内燃エンジンとして見ると燃焼室容積が大きいため冷却損失が大きく、また多くのシールを備えており摩擦抵抗も少なくないなど熱効率の面で不利である。

さらにローターの回転によって吸排気のタイミングが決定されるため、レシプロエンジンのような可変吸排気システムの採用が難しいなどの弱みがある。

今後は一定回転幅の発電用エンジン、あるいはカーボンニュートラル燃料、水素燃料の利用などを前提にした研究・開発が行なわれることが想定されている。