ホンダは2025年5月20日、決算発表時に予告していたように「2025ビジネスアップデート」説明会を開催し、三部敏宏社長が電動化戦略の修正について説明を行なった。

この修正は、最近での社会情勢に合わせたもであることは言うまでもない。アメリカ市場においては、インフレの拡大、トランプ大統領によるEV補助金の廃止や、カリフォルニア州などが中心となって進めていたACCⅡ(アドバンスト・クリーンカーⅡ)政策の否定、ヨーロッパではインフレの深刻化と不況拡大、EV推進政策に対するEV販売の減速などが考慮されている。

ホンダはカリフォルニア州の推進するACCⅡにターゲットを合わせてEV拡大戦略を策定していた。ACCⅡでは2026~2035年モデルイヤーの車両を対象に、カリフォルニア州内のEV、PHEV、燃料電池車(FCV)の販売割合義務と、温室効果ガス(GHG)および汚染物質排出基準を定めた環境規制で、販売割合義務は、自動車メーカーに対し2035年モデルイヤー以降州内で販売する車両の全てを排出ガス/CO2ゼロとすることを義務付けており、その販売比率は2026年の35%から年ごとに増加するよう設定されている。

したがって、これに従えばEV販売比率を飛躍的に高める必要があるわけだ。これに対してトランプ大統領の登場により、アメリカ政府環境保護庁(EPA)はACCⅡを認めず、さらにカリフォルニア州に対してこの政策を断念させようとしており、今後は政府とカリフォルニア州が裁判で対立することになるなど、先行きが不透明になってきている。

また、対米輸出車への27.5%というトランプ関税の着地場所も現時点では見つかっていないため、ホンダにとってこれらの影響は大きい。なお、ホンダはアメリカ市場で販売している車両の60%はアメリカ工場製で、カナダ、メキシコ工場製を加えると100%が北米生産であり、他の日本の自動車メーカーよりは関税の影響は少ないのだが、やはり影響を織り込む必要はある。

こうした状況の中で、ホンダは結果として「知能化を軸とする、EV・ハイブリッド車の競争力強化」の加速、EVの市場減速に合わせた事業基盤強化を行なうことになった。

そのため、従来発表していたEV関連投資は10兆円から7兆円に修正している。このー3兆円の内容はカナダでのEV、バッテリー生産の一時停止などが理由となっている。

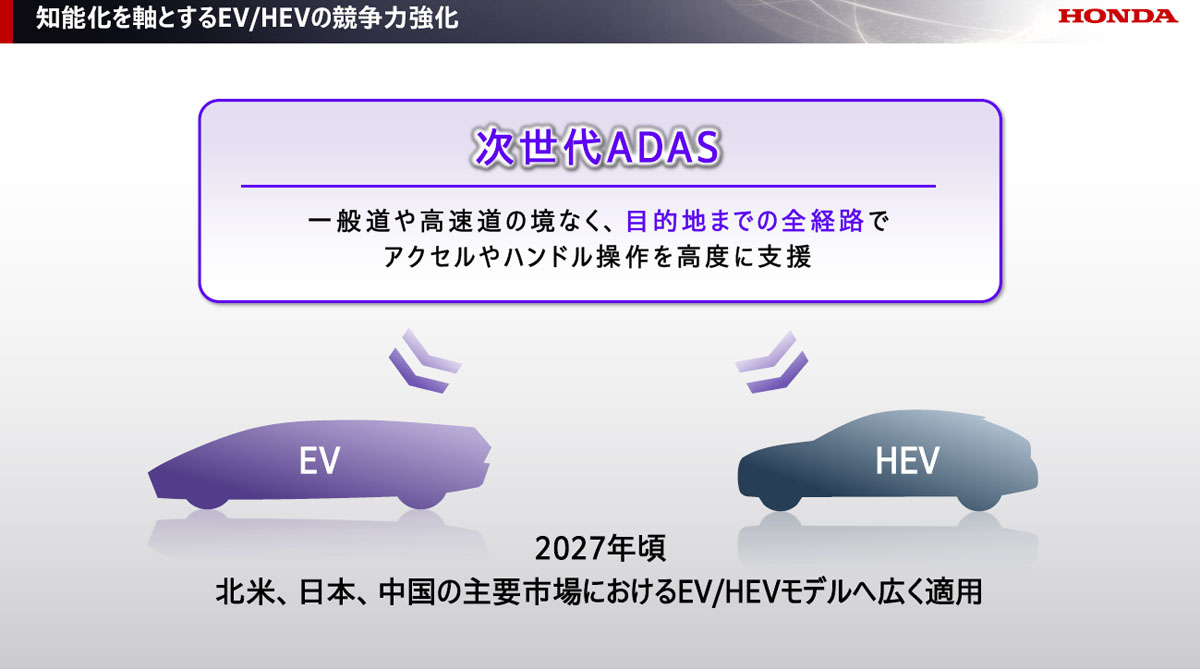

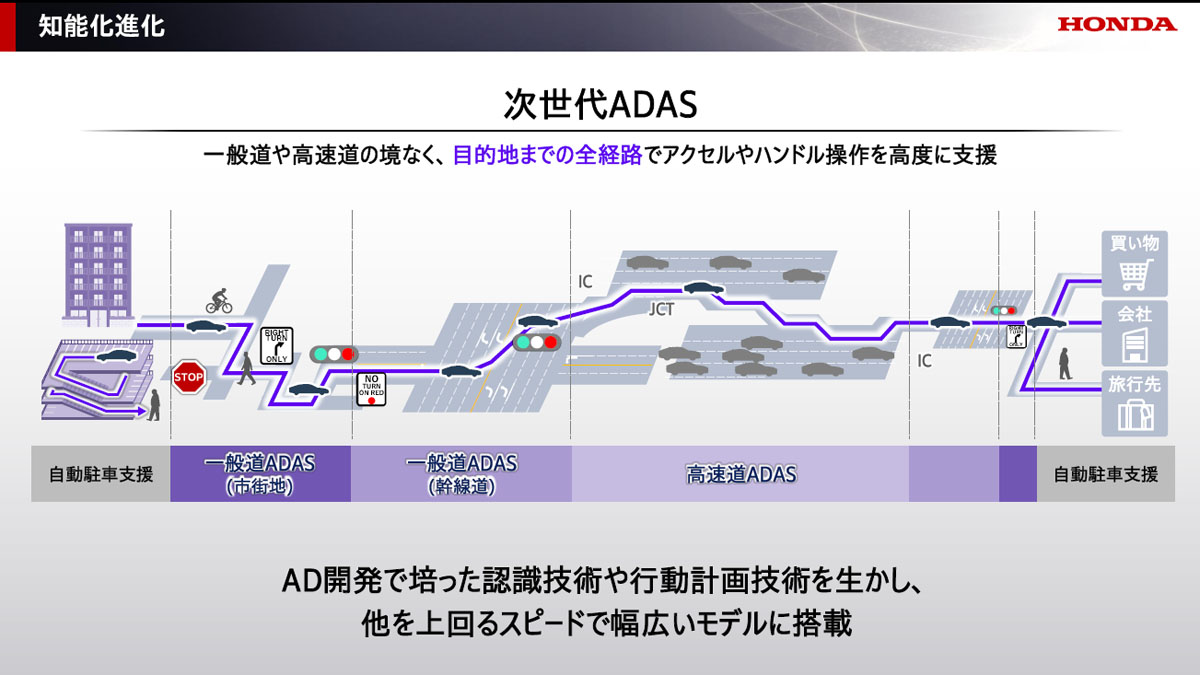

今後のビジネスで最大の競争領域となる知能化の領域では、次世代ハイブリッド・モデルには他社に先駆け、独自開発の次世代ADAS(先進運転支援システム)を2027年に日本、アメリカ市場に投入する。また、2026年に投入するEVのHonda 0シリーズは、レベル3の自動運転技術を採用する予定だ。

ちなみに次世代ハイブリッドモデルは、コストを低減しながら世界トップレベルの熱効率を追求したエンジンと高効率モーター駆動を組み合わせることで燃費を10%以上向上させ、商品競争力を高め、同時に収益性も向上させるとしている。

また、アメリカ市場では、広いスペースと高い積載能力を持つ大型SUVのニーズが高いため、2020年代後半の商品投入を目指し、強力なトルク、強力な牽引性能に、環境性能を兼ね備える大型車向けのハイブリッドシステムを開発する計画だ。

このような次世代ハイブリッドモデルは、2027年から4年間でグローバルで13モデル投入する計画としている。

この次世代ハイブリッドモデルに搭載されるのがNOA(Navigate on Autopilot)式の先進運転支援(ADAS)技術だ。従来の先進運転支援システムとは異なり、ナビで目的地を入力すると、高速道路だけではなく、市街地でもドライバーは交通環境の監視義務はあるが、手放し運転も含む運転支援システムが可能になる。

この運転計画+環境認識AIを使用する「NOA ADAS」は、すでに中国市場では各メーカーが市場導入しているが、ホンダはこれを日本、アメリカ市場にも導入するわけだ。

なお、中国市場専用のモデルでは、中国の先進企業の「モメンタ社」によるNOA ADAS、車載アシスタントは同じく中国のオープンAI「ディープシーク」の搭載を予定しており、これらを武器にしてシェア回復を狙っている。

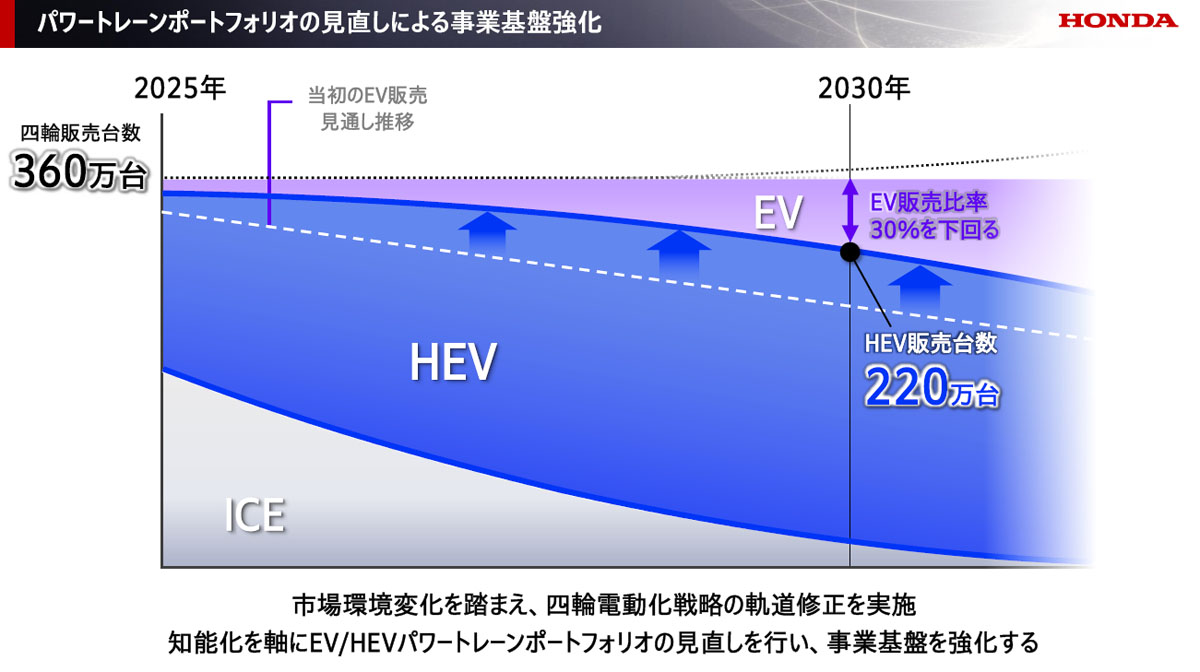

そしてEVに関しては、2024年時点の見通しと比較して、商品投入計画の見直しを行ない、2030年時点のグローバルでのEVの販売比率はこれまで目標としていた30%を下まわる見通しとしている。

そのため、カナダでのバッテリー生産、EV生産を見直し、計画は3年程度後ろ倒しすることを決定した。

こうした軌道修正を実行することで、2030年の4輪販売台数は、現在の規模である約360万台を維持した上で、事業の中核となるハイブリッド車は220万台を目指すとしている。

今後EVの柱となるHonda 0シリーズは、2026年に第1弾を投入。車載OSである「ASIMO OS」や「AD/ADAS」を軸に、完全なソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)の価値を追求。これに続くモデルは、より高度なSDV、自動運転システムを前提にセントラルアーキテクチャー型のE&Eアーキテクチャーを採用し、これを支えるためにルネサスエレクトロニクスと共同で、AI性能として業界トップクラスの2000TOPSの性能を20TOPS/Wの効率で実現する高性能なSoCを採用する計画だ。

ちなみに、2000 TOPSは性能で、Tera Operation Per Secondの略で1秒あたり何兆回できるかを示すAIの処理能力を表す単位のこと。そして20TOPS/Wは消費電力1ワットあたりの処理速度であり、数値が大きいほど消費電力は小さい。つまり、1ワットあたり20兆回の消電力性能を目指すという意味だ。ということで、2000TOPSの性能を20TOP/Wの効率で動作させるために必要な電力は100Wとなる。

以上のようにホンダは、2050年のカーボンニュートラル実現、交通死亡事故ゼロの目標のためにはEV化は最適解としながらも、ここ2~3年間の社会的、政治的な混乱に対応するための戦略修正は不可避となったわけだ。