テスラの販売の中心的存在とも言える「モデルY」が大幅改良を2025年1月に行ない、4月からデリバリーを開始した。

このモデルYは2023年、24年に100万台を販売し、グローバルで評価されているモデルだが、今回の大幅改良ではデザインの変更とともに、効率向上を目指した改良も含まれている。

テスラという会社を考えてみると、イーロン・マスクは常に「効率」を考えているようだ。イーロン・マスクは自動車を造るだけでなく、スペースXやスターリンクなど宇宙事業も手掛けているが、そのベースになるのが効率だと感じる。つまりエネルギーをいかに効率良くするかがベースにあると思う。クルマの場合、その中心が電気なのだろう、だから「テスラ」という社名だと。

テスラは、効率よく電気エネルギーを使うことでさまざまな事業を手掛けており、それが自動車分野に広がっていると考えられ、その自動車の分野では、車両の生産と同時にバッテリー生産やチャージング事業を手始めに参入してきた。そして今では自動車保険の領域も所有している。ドライバーの運転行動をスコア化し、翌月の保険料が算出される仕組みまで作っているのだ。

だから今、アメリカ政府の中でDOGE=政府効率化省というものが誕生し、イーロン・マスクが効率化を図っている現状が見て取れる。

さて、モデルYの話に戻すと、現状のモデルYにはまだまだ効率化できるところがあって、今回の大幅改良に繋がったとみることができる。

そのひとつがヒートポンプ関連だ。熱関連のサーマルマネージメントが改良され進化した。これは目で見えるものではないし、体感するには判りづらいものだが、例えば車内温度でバッテリーを温めたりする工夫・効率化がされている。24時間、最適な車内環境とバッテリー環境が整うようにアップデートされているのだ。例えば車中泊でも快適な室温維持が可能になる機能として追加されているのだ。

運転支援システムではフロントカメラの精度が高まったことで、アダプティブコントロールの精度が向上。結果、スマホによる駐車場所への自動誘導のクオリティが上がったりしている。精度が高くなれば無駄はなくなる。またBピラーにあるカメラでブラインドスポットとタッチスクリーンの視覚表示により、周囲の状況がわかりやすくなるなどの進化もある。

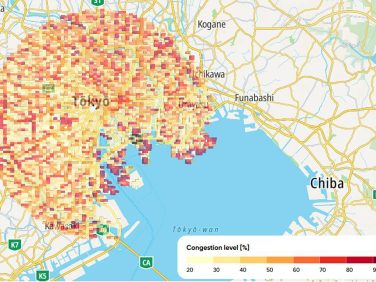

インフォテイメントでは、ソフトウエアがアップデートされ、例えば、ライブ気象マップの取得、出発前に予想される渋滞迂回時間とルートに沿った充電オプションの表示などの精度が上がっている。

こうした「効率化」はエクステリアデザインにも反映され、モデルYは、サイバートラック以降のデザインテイストに変化しているのだ。だからフロントフェイスは、変貌し「効率化」したように思える。つまりシンプルな方向へシフトしつつ空力性能は確保。Cd値=0.22(前型は0.23)というスペックを持ち、テールライトは拡散反射技術をボディパネル式テールライトとしては初搭載している。これもLEDの使い方を効率化した結果だと想像できる。

一方で、前型でのマーケットからのフィードバックにも対応している。おそらく、もっとも反響があったのはウインカーレバーではないだろうか。前型ではウインカーレバーやシフトレバーなどが一切なかったのだ。これはモデル3にも共通した「効率化」なのだが、効率を良くしすぎて、操作しにくいという結果があったと思う。

だから通常のウインカーレバーが復活しているのだ。ただ、シフトレバーは相変わらずモニターパネルの中だ。右端に「D・N・R」の文字が小さく表示されており、それを上にスライドするとドライブに入り、下にスライドすると後退する。

それとマーケットからは乗り心地が硬いという声も多かったそうだ。そのあたりの改善は、サスペンション、ダンパーの見直しで対応している。これは試乗してみると乗り心地がマイルドになったと感じることができる。ただし、テスラというブランドは「効率よく走行すること」を前提で考えると、ピッチングやロールといった動きは無駄と考えているかもしれない。

そのため、改良されたモデルYの乗り心地も「しっかりとした足」という印象なのだ。凸凹での突き上げや振動の収まりといったハーシュネスは改善されているため、硬いとは感じないが、スポーティな乗り心地という印象は持つ。

モデルYはテスラの中ではファミリーカーに位置付けられており、後席の居住性など快適さを求めることができる。とくに全面ガラスのルーフは後席での開放感につながり、オープンカーに乗っている気分にもなる。だからクルマ好きの人であれば、この乗り心地はすぐに気に入ると思う。

と、このように今回は試乗レポートというよりマニアックな評価な視点でテスラを考えてみた。

関連記事:テスラ モデルYの大幅改良で内外装デザインの変更とADAS精度の向上も

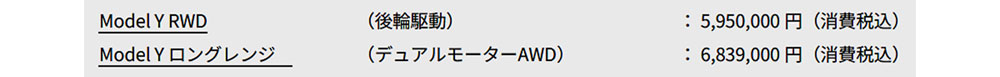

価格