◆移動=スピード?

旅と言えば私が子供の頃は汽車で、目的地まで丸一日かかる旅は珍しくなかった。そんな汽車の旅では、時間はゆっくりとしていて、景色を映像のようにながめ、普段の生活から離れて、人はいろいろなことに想いをめぐらせたりしていたと思う。そういう「汽車の旅が好きだから乗ること自体が楽しい」という人もいたと思う。

ところが、今計画されているリニア中央新幹線は、品川から名古屋まで最速約40分で86%がトンネルという構造だそうだ。当然乗ること自体が楽しいという価値観はなくなり、これではスピードを売り物にした移動手段そのものということになる。

線路幅もそれまでの国鉄より広くして高速化を目指した1964年開業の東海道新幹線。それ以来、より快適に、より速く、より安全に進化してきた新幹線。利用する人の気持ちにも快適・安全にさらに「速く」との思いがあって、経済的にも速い方が良いのは事実だ。

ところで、大昔伊勢神宮や高野山を目指して江戸や京都から歩いた人と、今の交通網でさっと行った人とは気持ちの上でどうなのか? どちらが充実してありがたいか? 行く意味の大きさはどうか?勿論、大昔だと足が不自由な人とかは行けなくて、今ならいけるということを考えると意味はあると思うが。

しかし、人が生きる上での充実感や本当の楽しさとかを考えた時、快適・安全・成長や発展のための「速く」の価値観だけでいいのだろうか? 移動というのは、なんなのか?

◆スピードより大切なもの?

こういうことを考えていると、スピード自体はもちろん否定しないのですが、何かを忘れたスピードではないかという気がしたのです。それでこの気持ちは、クルマにも言えるような気がして、より快適に、より速く、より安全に、とユーザーニーズの満足を目指してクルマは進化してきたと思いますが、結果自由に移動できるクルマの楽しさは減っているように思います。

どこかへ移動するという非日常感・気持ちの高まり・見知らぬものへの期待と不安が、「より快適に、より速く、より安全に」という日常になってしまったのではないかなと。つまり、日常の延長だからなにも感じない、感じにくい。

「より速く」をソコソコにして、なんなら「より快適」もソコソコにして、「何かを足したクルマ」はユーザーに何かをもたらしてくれそうな気もする。

スピード自体は、それによって救急車が速く振動少なく走れて、人命を助けることも多いと思うので全く否定はしない。しかし、人間生活の充実というような観点で考えると、人間にとってスピードというのはある程度まででいいのではないか?と思えてしかたありません。

例えば「汽車」という歌があります。「今は山中 今は浜 今は鉄橋渡るぞと」の歌い出しでした。また「汽車 汽車シュッポ シュッポ・・・ 」の歌い出しで知られる童謡「汽車ポッポ」もあります。このスピード感くらいが人間には良いのではないか?リニア中央新幹線の速さでは歌にならないのではと思います。

◆ユーザーニーズとウオンツ

実際、マーケティングをしていても、多くのユーザーのクルマに対する価値観は・・・

そんなに速くなくていい。だって速く走るのは危ない。だからパワーは十分。乗り心地・快適性は今でも十分良くなっている。ハンドリングも文句ない。実際、これからは軽自動車でも十分だ・・・

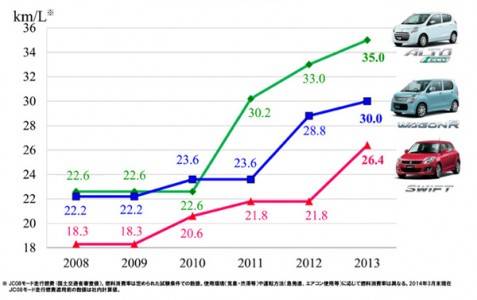

そう、今のユーザーニーズは「安全」、「燃費」です。クルマの方も最高速度や最高馬力を謳うものはありません。大きな事故も時にはありますが、ほとんどの人がスピードを控えるようになって安全運転を心がけています。しかし、渋滞中のうっかりはやってしまいそうと誰もが思うし、事実多い。大きな渋滞の時は何処かでコツンとやっている。ガソリン価格もガロン100ドルを切ったりはするけど、これから先基本的に高くなる方向に間違いはないとユーザーはわかっています。

▲「燃費」と「安全」がメインストリーム。スズキの燃費向上(左)、軽自動車で急速に普及する自動ブレーキ(ダイハツ)

カーメーカーも、燃費向上はユーザーも喜ぶし、社会的にも良い。競合会社も頑張るし、どうしても開発項目の中心になりますね。さらに、安全もパッシブセーフティからアクティブセーフティにユーザーの価値観が移行している。したがって、よりぶつからないクルマも開発項目の中心です。つまり、今はユーザーニーズで作っているということです。マーケティングではユーザーウオンツを創造しろとよく言いますが・・・

◆何故作れない? ウオンツのクルマ

メーカーも「移動の楽しさ」と口では言うけれど、結局ユーザーニーズの燃費と安全をやっていることになる。悪いことではありませんが本気で「ユーザーのクルマを使う楽しさとは何ぞや?」つまりwantsを考えていないのではないか?

それでは何故考えられないかというと、簡単。「wants を考えるのは難しい」からです。これには本当の創造が必要なのです。長年作って熟成してきた今のクルマでは「ニーズに答える」方が今までのやり方の延長でできるから楽なのです。「楽」というと、メーカーからは「燃費を0.1km/L上げるのも大変なんだから」と怒られるでしょうが、人間はよっぽど追い込まれるような状況にないと楽な方を選びます、これは人間の本能です。

◆自動車ブランドの劣化?

だいたい商品が熟成してくると、「安い、早い、旨い」の一次的価値が多数になり、商品本来の「良さや楽しさ」という価値観の人はマイノリティになるものです。そして最後は「好き者」しか買わない「高額領域」が少し残り、後は機能追求された「安い、早い、旨い」商品になります。

これは「ブランド劣化」と呼んで良いと思いますが、実は「ブランド輪廻」というのが本当のところです。(この話は長くなるのでまた今度ということで)

先を行っている、時計の世界はだいたいそうです。数100万円から数1000万円の宝飾時計領域(数は少ない)は別としても、100万円前後から数10万円の高級時計というものと、数万円から1万円以下のマジョリティとなります。今や1000円のクオーツ時計の方が正確さでは100万円くらいの手巻き時計より良いかもしれません。1万円の電波ソーラーに至っては、機能的には言うことはありません。しかし、余裕のある時計好きな人は100万円前後からウン10万円の高級時計を買います。

時計とクルマとの違いはやはり絶対価格です。100万円以下ならサラリーマンでも頑張れば手がとどきます。買ってからの経費もそんなにかからないし一生モノです。ですが主流となるのは数1000円から数万円程度の時計です。ですから大きくは二極化と言っていいと思います。

考えてみるとオーディオとかアパレル、台所の包丁などの生活用品に至るまでそうです。炊飯器や掃除機、洗濯機等は「ブランド輪廻」をしています。このように先進国では必然的に熟成商品は多くて二極化(ブランド劣化)していきます。

クルマは高額であることと、簡単に参入できない業態なので大きな価格競争がおきない。さらに新興国マーケットが伸びていることから、今まで大きな二極化の波は受けていませんでした。しかし、ここ数年は顕著です。国内でいうと軽自動車とスモールカークラスで新車販売の約7割と言われています。自動車業界としての収益が圧迫され初めていることと思います。

そういうことで、日本の時計メーカーも高級時計にチャレンジしますがソコソコですし、トヨタはレクサスで全方位ブランディングして頑張っています。が、これもこれからです。

アメリカでは少し例外的で、レクサスもインフィニティもアキュラも台数はかなりイケています。これは、買っているユーザーが「クルマ好き」という訳ではなく、バリューフォーマネーで買っているユーザーで「安い、早い、旨い」の延長で、価格と品質とがかみ合っているのではないかと考えています。

つまり、アメリカも二極化しているとはいえ、絶対的なユーザー層が大きいのでこのあたりまで成立しているのだと思います。

◆メーカーは数が命?

であるなら、今後は商品展開を二極化させ、両方のユーザーに対応すれば良い訳です。ただ、これは簡単ではありません。「クルマが好きで楽しみの対象」という価値観のユーザーが喜ぶ商品作りは難しく、なによりクルマの場合、投資が大きいので「数」が出ないと価格が高くなります、それについてくるユーザーがどれくらいいるか? これは少ないと誰しもわかります。それより、今までの延長で比較的わかりやすく、なにより低価格領域を中心に考えていくと数が見込めます。

一般的には、メーカーとしては当たり前のことですが、世界中に工場展開をし、その工場をフル稼働させ、さらに増産を考えていくというように「数」を追います。つまり成長です。そのためにメーカーの販売企画領域では本来安いだけでなく、良い商品を作ることが大切となるはずなのに、見た目の安さをユーザーにアピールし、安いと確かに数が出るから、どうしても「安さ」を頑張らなくてはならなくなります。

▲自動車メーカーにとっては工場をフル稼働させることが最も重要な課題

このようなジレンマが自動車業界には起こっているのではないでしょうか?つまり、会社の成長のために数を目指したい、数を目指すには廉価な商品=コモディティ化、価格で淘汰。一方「クルマが好きで楽しみの対象」という価値観のユーザーに対しては高額になり数が出ない。

◆どうすればいい?

マーケットの二極化は理解していても、数と商品、価格の関係を整理できない、答えを出せないメーカーはこのジレンマにはまり、どっち付かずになって苦しくなり淘汰されていくと考えています。

そうならないための方策としては、まずは多数派の「安い、早い、旨い」価値観ユーザーに向けて品質をキープしながら徹底して安くしていくことです。これは王道です。また一方で「数は結果」として、二極化の「好き者」の方を狙うのもありますが、この商品企画は難しいことは言ってきた通りです。

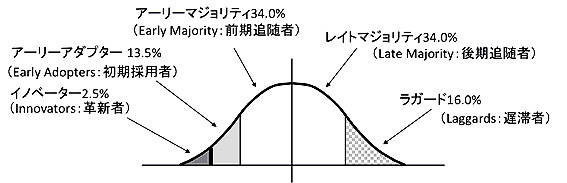

やはり、あるべき姿は、「ブランドの輪廻」(一旦ダメになったものが再生する)で、「イノベーター理論」*で言うところのアーリーアダプター(先行層)が飛びつくような商品をクリエイトし、その後にアーリーマジョリティ、レイトマジョリティ(フォロワー、中間層)と広がって行くことを考えた商品をクリエイトすることです。

例えば、ダイソンの掃除機、土鍋圧力IH炊飯ジャー、4Kテレビ。イノベート商品としては、ルンバ・・・等です。これらは良く例として出されますが、正にアーリーアダプターからアーリーマジョリティ、レイトマジョリティへと広がった商品で、コモディティ化して価格競争で大変だったそれぞれの商品カテゴリーでブランドを構築した。

クルマでも同様に、まずアーリーアダプターが良いなと思うニーズではなく、wants商品をクリエイトするということです。これはあるべき姿の話ですが、確かに実現化はこれも大変難しいです。しかし、苦労のしがいがあるのはここですし、ここをブレークスルーしないと、「ブランドの輪廻」にならず、「ブランド劣化」から抜け出られません。ジレンマにはまったままです。

方法論はいろいろとあると思いますが、クリエーターが発想できるようにすることはもちろん大切です、それと意外と大変なのが社内整合です。特に大きくなった会社では携わる人も多い訳で、それぞれ意見とか価値観をもっていますから、紆余曲折します。

戦後伸びてきたメーカーは、日本人の特性で社内は「共同体化」して、商品より社内都合が優先するようなところが多いと言えます。だからまずは社内に向けて、このあるべき姿の方針でチャレンジすることのコンセンサスを得ることが大切になります。いろいろな価値観を揃えるということです。

また社外の関係者に対してのコンセンサスも必要になるかもしれません。簡単に言うとこういうことですが、ここの実践は我々コンサルタントの腕の見せどころです。(笑)(注: 私はコンサルタントもしています。)

◆動き出したメーカー

ジレンマ脱出?の近々の動きとしては、日産自動車は、新興市場向けの低価格ブランドとしてダットサンを復活させました。こうすることにより、思いっきり安く作れて価格を安くできます。マツダは「数は結果」として、イノベーターとアーリーアダプターが喜ぶ商品作りを頑張っています。今後ますますこういう動きが出てくるものと思います。つまり、ジレンマからの脱出、突破、ブレークスルー・・・言葉は色々とありますが、やることは「ジレンマ脱出」です。

▲日産は新興国向けに「ダットサン」ブランドを打ち立て、専用の車を開発

いよいよ、本当にカーメーカーの試練が訪れました。今までは非常に長期にわたって他の業界では考えられないワンパターンで事業を進めてきましたが、いよいよです。自動車業界は単なる産業ではなく、日本の基幹産業です。乗り越えて欲しいです。そして、「クルマは楽しい」とみんなで謳歌して「クルマに乗って」毎日の生活を充実したものにしたいものです。

*「イノベーター理論」

社会学者であるエベレット・M・ロジャースが提唱した、イノベーションの普及に関する理論(普及の様子を説明する普及学)。商品購入への態度により、社会を構成するメンバーを5つのグループへと分類したもの。

<参考>

イノベーター(Innovators:革新者):新しいものを進んで採用するグループ。社会の価値が自分の価値観と相容れないものと考えている。「オタク層」

アーリーアダプター(Early Adopters:初期採用者):社会と価値観を共有しているものの、流行には敏感で、自ら情報収集を行ない判断する。「オピニオンリーダー」となって他のメンバーに大きな影響力を発揮することがある「先行層」

アーリーマジョリティ(Early Majority:前期追随者):新しい様式の採用には比較的慎重でアーリーアダプターを見ている「中間層」

レイトマジョリティ(Late Majority:後期追随者):新しい様式の採用には懐疑的で、周囲の大多数が試している場面を見てから同じ選択をする「フォロワー層」

ラガード(Laggards:遅滞者):最も保守的な伝統主義者。世の中の動きに関心が薄く、流行が一般化するまで採用しない。無関心層。