雑誌に載らない話vol67

既報のように、2013年3月1日、自動車技術会が主催したモータースポーツの技術と文化を語るシンポジウム、「モータースポーツ・テクノロジー最前線」が東京・新宿の工学院大学のホールで開催された。各自動車メーカーのモータースポーツ担当者により技術講演と、次世代レーシングエンジン「新規格2.0L直噴ターボエンジン」に関するパネルディスカッションが行われた。

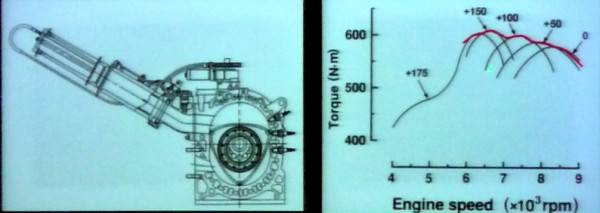

午前のプログラムでは、マツダで長年レース用ロータリーエンジンを開発し、現在はロードスターの主査を努める山本修弘氏がマツダのモータースポーツ史、特にロータリーエンジン開発を語り、ル・マン24時間レースで優勝したR26B型4ローターエンジンの概要を明らかにした。このエンジンは、4.1→3.4kgに軽量化されたローター、分割式エキセントリックシャフト、セラミック製アペックスシール、電動リニア可変インテーク、10mmφ3スポーク・プラグなど、レース用ロータリーエンジンの最終形であることなどが語られた。

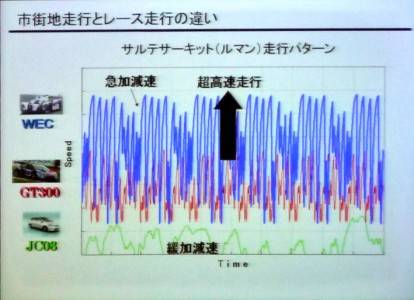

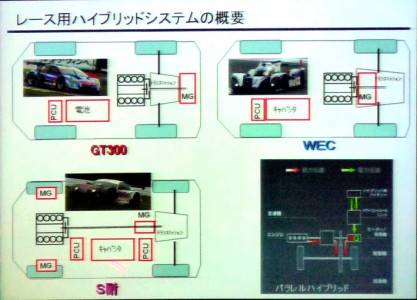

2番目はトヨタのレース用ハイブリッドシステムの開発を、トヨタのハイブリッドシステム開発に携わるハイブリッド先行開発部の石田竜太氏が講演を行った。トヨタ・レース用ハイブリッドは2007年のスーパー耐久・十勝24時間レースに出場したスープラHV-Rから始まり、現在ではWECとスーパーGT選手権・GT300クラスのプリウスGT300HVが2本柱になっているが、今回の講演ではGT300HVの開発に関する技術開発がメインテーマとなった。リチウムイオン電池(プリウスα用)、モーター、ジェネレーター、PCU、電動エアコンはすべて市販プリウス用をそのまま使用しており、レース用に最適化していることが明かされた。ただしレース車は低負荷走行が存在しないために制御的にはモーターがエンジンをアシストするパラレル式となる。

レース用としては電池とPCUは水冷とし、その冷却水をエアコンで冷やす方式で、同時にエアコンはドライバーの冷却用としても使用され、プリウスGT300HVはレース車としては最も快適なドライバー環境になっているのも特徴だ。またレース用としても万が一の場合の多重安全装置を備えていることも紹介された。

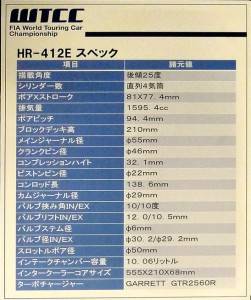

3番目はホンダのWTCC用シビックのレースエンジン開発に関して、ホンダのモータースポーツ企画室の平山直人氏が講演を行った。WTCC用のエンジンは1.6L直噴ターボ+エアリストリクター付きが前提となり、種々の規制があり最終的に公認を取得する必要がある。過給圧は2.5bar以下、燃圧は200bar以下、年間使用エンジンは1基で約6000kmのライフが求められる。結果的に81.0×77.4mmのボア×ストロークとし、バルブ挟み角は20度。インテークバルブのリフトは12mmとしている。またインテークポートではタンブル流が生成されるように配慮したという。

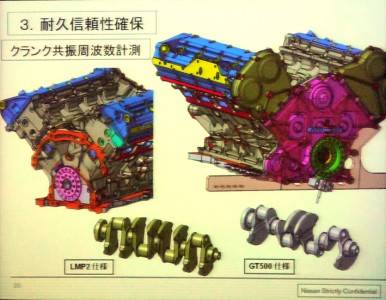

4番目は、NISMOの稲垣健夫氏が、WECのLMP2クラスで圧倒的なシェアを占める日産VK45-LMP2(V8型)エンジンの開発を講演した。VK45型は市販車用エンジンだがその素質のよさを生かし、GT500にも採用されている。LMP2用は、V8型5.0L以下の量産ベースのエンジンであること、販売価格(7万5000ユーロ以下)、エンジン・メンテナンスのインターバルは30時間以上といった規則があり、性能だけではなく耐久性やコストもじゅうぶん考慮する必要があるのだ。こうした前提を踏まえ、GT500用のスペックをLMP2用にコストダウンや耐久性向上に振り向けVK45-LMP2用を開発し、WECのLMP2クラスで主流のエンジンとなった経緯が解説された。

5番目はスーパーGT選手権のGT300クラスにBMW Z4 GT3で参戦している、BMW専門ショップ「スタディ」の鈴木康昭氏による参戦の内情が語られた。BMWジャパンのサポートを受けながらもプライベートチームならではの苦労話などが披露された。

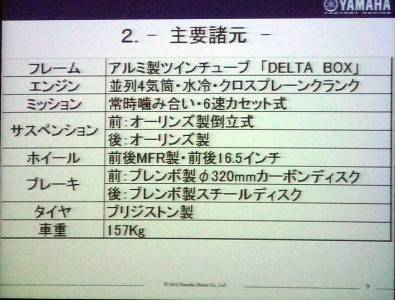

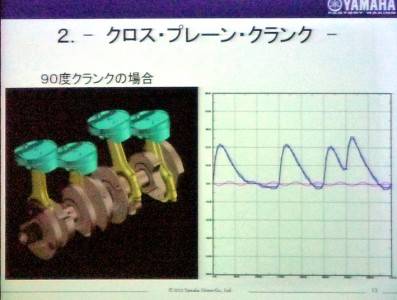

講演の最後はヤマハのMS開発部の辻幸一氏により、モトGPが2012年からレギュレーションが変更され、エンジンが1000ccとなったYZR-M1の紹介と、800ccから1000ccに変更された規則によりレースはどのように変化したかが報告された。

シンポジウムの最後は、2014年からスーパーGT選手権GT500クラスとフォーミュラ・ニッポンで採用される日本独自規格の新レーシングエンジンについて、現在開発を行っているトヨタの永井洋治氏、NISMOの石川祐造氏、ホンダの坂井典次氏による座談会が行われた。

日本独自の新規格(日本レーシングエンジン:NRE)がクローズアップされたのは、もはや従来のV8型レーシングエンジンでは自動車メーカー内でも存在意義を問われ、開発環境が厳しさを増しているのが現状だ。現在の市販乗用車エンジンに求められているのはダウンサイジングや過給、ハイレベルの燃焼制御など技術的な要素であり、市販エンジンにも技術的フィードバックが可能な2.0L・4気筒直噴ターボエンジンの規格案が生まれたことが紹介された。

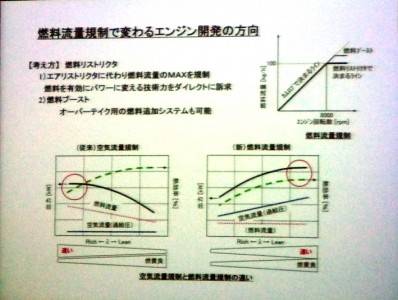

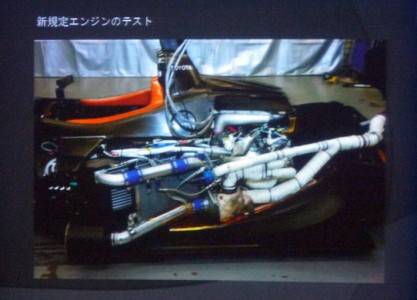

そして過剰な競争を避けるべく、これまでのエア・リストリクターではなく、世界初となる燃料の流量制限、つまり燃料リストリクターを装備することが計画されている。つまり限られた燃料流量でどれほど大きなパワーを引き出すか、という効率競争の意味があり、それだからこそ現在の技術課題に合致したレーシングエンジンと位置付けることができるわけだ。すでに燃料リストリクターが試作され、同時にエンジン本体のテストもすでに車両搭載状態で行われているという。

出力的には2.0Lターボで500ps以上と予想されている。またこのエンジンの骨格を生かし、ターボなしのNA仕様はF3やWRCにも転用可能で、本質的に低コストで汎用性のあるレーシングエンジンとしていることが画期的であり、日本から世界へプレゼンテーションできるエンジンとしてる。

なお、今回のこのシンポジウムの講演内容を収録したテキストは自動車技術会で購入することができる。