雑誌に載らない話vol194

世界の自動車業界では、電動化と自動運転技術の開発が最大のテーマとなっている。電動化は、地球温暖化対策、CO2排出量の削減のために最も適したソリューションと位置づけられている。一方、自動運転は2011年にGoogle社が自動運転車(セルフドライビングカー)プロジェクトがスタートし、2012年からネバダ州の公道で自動運転システムを搭載したプリウスを使用して走行実験を開始したことに端を発している。

■自動運転ブーム

その後、Googleはステアリングもペダルもない本当のセルフドライビングカーを造り、市街地の走行を試みようとしたが、さすがにこれは許可されず、ステアリング、ペダルを備え、さらにドライバーが常に同乗することで公道走行が許された。

自動運転の技術はともかく、自動車メーカーではないGoogle社がこのプロジェクトを推進したことは、自動車メーカーに大きな衝撃を与えた。IT企業が重厚長大な自動車メーカーを超えたと言われるほどであった。

このGoogleカーが引き金になって自動車メーカーは一斉に自動運転、高度ドライバー支援システムの開発のスタートを切ったといっても良いだろう。

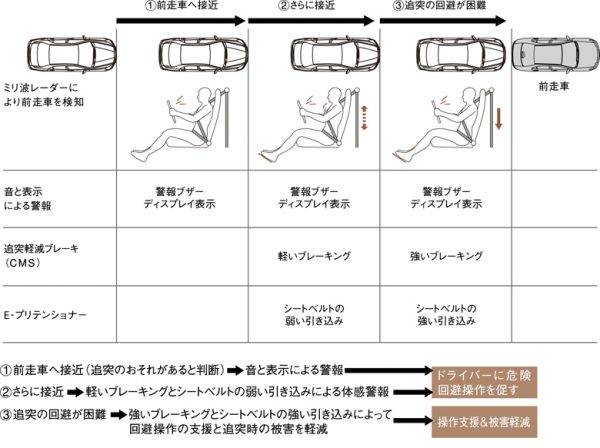

しかし自動車メーカーでは、例えば2003年にホンダ・インスパイアがCMBSという名称で衝突被害軽減ブレーキシステムを実用化するなど、ドライバー支援システムは早い時期から存在している。そして、2009年にボルボが、2010年にスバルが自動停止できる衝突被害軽減ブレーキシステムを投入している。

これは国交省が、自動停止できる機能を容認した結果で、以後はドライバー支援システムとして普及が進んでいった。こうしたドライバー支援システムは当然ながら自動運転に繋がる技術として位置づけることができる。

当然ながら、さまざまなセンサーやブレーキ、ステアリングといったアクチュエーターを販売しているメガサプライヤーも、ドライバー支援システムや、より先進的なドライバー支援システム(ADSA:advanced driver assistance system)へと展開する技術的なロードマップが描かれていたが、社会的にはADASより一歩先の自動運転技術の実用化に関心が集中した。

■国内の事情

日本においては、内閣府が主導する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP:エスアイピー)の対象項目として、自動運転の実現が掲げられ、一気に自動運転化ブームは加速した。SIPは、科学技術イノベーションが経済成長の原動力、活力の源泉であり、社会の在り方を飛躍的に変えるというテーマのもと、科学技術イノベーション創造推進費という予算が付けられたこともあり、産学共同で動きは加速した。

自動運転の分野では、「高度な自動走行システムの実現に向け、産学官共同で取り組むべき課題につき、研究開発を推進。関係者と連携し、高齢者など交通制約者に優しい公共バスシステム等を確立。事故や渋滞を抜本的に削減、移動の利便性を飛躍的に向上」することを目指している。

そして、2020年東京オリンピックでは、その成果として、羽田空港、首都高速、台場などで自動運転を実現することが目標とされ、日産、トヨタ、ホンダがこのプロジェクトに参加することが決定している。

また、警察庁は2017年6月1日、運転席にドライバーが乗車しない遠隔自動運転車の公道実験のガイドラインを公表した。これは遠隔監視システムで制御された自動運転車を公道上で走らせる実証実験を可能にするため、警察庁は必要な基準案を示した。

つまり運転席が無人の車両が、一般車に交じって走行することを認めることになったのだ。これまで自動運転の実証実験はドライバーが乗車することを条件に、公道走行が認められていたが、無人の自動運転車両の走行が認められたのだ。このため企業や研究機関は実際の交通環境のなかで、具体的な想定に基づいた実験ができるようになった。

警察庁のガイドラインの審査の基準案は、テストコースでの走行試験を経ていること、通信システムを確保すること、遠隔監視モニターで運転席にいるのと同等の状況把握ができること——などが道路使用許可の条件で実施地域の住民から同意を得ることも要求している。

なお事故が起きた場合は、遠隔監視・操作者が法的な運転者としての責任を負う。許可の申請先は実験を行なう地域を所管する警察署で、警察官が実験車両に乗車し、交通法規を順守できるかどうか、最終的な審査をするとされている。

その先駆けとなったのが、2016年11月13日に秋田県仙北市の田沢湖畔で、内閣府と仙北市が国家戦略特区プロジェクト(地方創生特区)の一貫として、IT企業のDeNAが無人運転バス「Robot Shuttle(ロボットシャトル)」の自動走行実証実験を行なっている。

ハンドルやアクセル、ブレーキなどがついていない自動運転車が公道環境を走行するのは国内で初となる実験だった。この実験は田沢湖の湖岸に位置する県道38号のうち、車両通行止めとなった片道約400mの区間を往復するルートで行なわれた。シャトルバスは山本幸三・地方創生大臣や公募の市民ら約60人を乗せて、田沢湖畔の県道を往復した。

車両はフランス製の電動バスで、乗客らが車内のスタートボタンを押すとドアが閉まって動き出し、各種センサー、GPSなどで位置を確認しながら自動で走行するシステムになっていた。

このイベントを皮切りに、全国で産学の無人自動運転車の実証実験が開始されることになると予想されている。

日本においてはSIP、国家戦略特区プロジェクト、東京オリンピックなどが重なり合って、商品化の可能性はともかくとして、公道での自動運転の実証実験の公的なハードルはかなり下がっているといえるわけだ。

■自動運転の壁

ヨーロッパの自動車メーカーも、当初はADASを重視するスタンスが、3年前から一気にレベル4の自動運転を目指す姿勢に変わり、ボルボは2021年にはレベル4の自動運転車を市販することを表明しているほどに潮流は変化している。

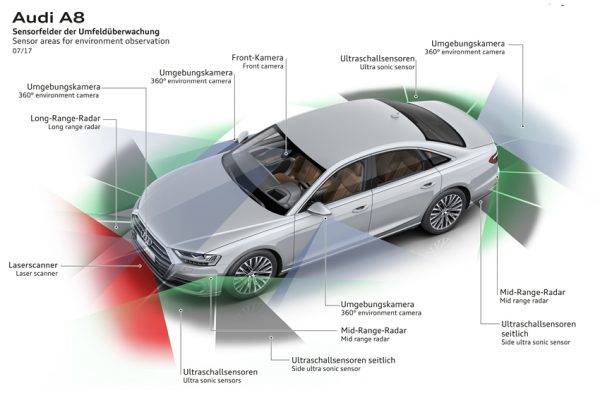

先ごろ発表されたアウディA8は、市販乗用車初のライダー(レーザースキャナー)を標準装備し、60km/h以下(つまり渋滞時)にはレベル3の自動運転(ドライバーは周囲の状況を認知している必要があるが、システムとしては自動運転)を実現している。ただし、アウディは各国の交通法規に従うように求めているのだが。

実際、ドライバーはシステムや交通環境をモニターし、必要とあらばいつでも手動運転できる状態を前提にしたレベル3の自動運転は、現在では技術的に大きな障壁はないといえる。しかし、現実には、テスラのようにレベル2(複数のドライバー支援システムが稼働する状態)のシステムでも、アメリカではドライバーがシステムや周囲の交通環境をまったくモニターしていない状態で運転されている事例が少なくない。

テスラ・モデルSで発生した交通事故も、ドライバーは走行中にビデオを鑑賞しており、衝突直前でもブレーキをまったく操作していなかったとされている。

したがって、レベル3の自動運転では、システムにドライバーモニタリング装置が不可欠で、ドライバーが周囲やシステムのモニター義務を果たしていなかったり、つまり居眠りや他の作業をしていることが検知された場合は、自動運転システムは自動的に解除され、クルマは自動的に停止するといったフェイルセーフ・システムの導入が必須と考えられている。

Googlカーで自動運転ブームが発生したとはいえ、アメリカもまた多くの課題がある。現在、ドライバーが同乗する自動運転車のナンバー取得、公道での実証実験が認められているのはネバダ、テキサス、カリフォルニア、フロリダ、ミズーリ、コロンビア特別区といった限られた州で、その他の州では公道での実証実験は認められていない。

またアメリカのNHTSA(国家道路交通安全局)も自動運転の概念について明確にしておらず、したがって法的な枠組みも不明確だ。

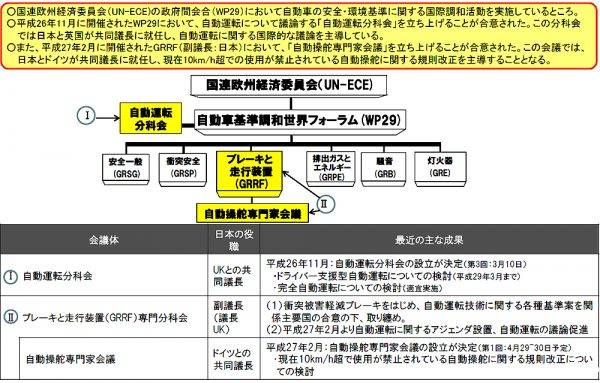

また、こうしたドライバーのフェールセーフ・システムの必然性と合わせ、法的な課題の解決にはかなり時間を要すると考えられている。なぜなら、1949年に発効し各国が加盟しているジュネーブ道路交通条約では、「車両には運転者がいなければならない、運転者は車両の操縦を行なわなければならず、運転者は車両の速度を調節しなければならない」とされている。

また日本やアメリカは未加盟だが、1968年にウィーンで作成された道路交通に関する条約(ウイーン条約)でも自動車は運転者の制御下にあることが求められている。

こうした国際条約の縛りの下では、レベル3以上の自動運転は法的に不可能なのだ。またこれらの条約は時代に適合していなとして改定を求める動きもあるが、加盟国が多く、自動運転に関心を持たない国も少なくないため、現状では条約が改定できる可能性は低い。

日本では、道路交通法において「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とされ、ジュネーブ道路交通条約の内容に等しいが、現状のSIPなどの政策動向や行政の対応により自動運転に対する扱いは世界でも異例と言って良い状況にある。

しかしその一方で、日本の自動車メーカーは日産を除けば、総じて自動運転技術に対する取り組みは慎重であり、自動運転へのロードマップを明確にしているのは2020年に自動運転車を発売することを明らかにしているのは日産だけである。