雑誌に載らない話vol274

この記事は2017年6月に有料メルマガで配信したものを無料公開したものです。

日本車だけではなく世界中のクルマが燃費性能を競い合っている時代になって長いが、その目的はクルマから排出されるCO2の削減であることはいうまでもない。これはユーザーにとっても日頃の燃料代、ランニングコストを抑えることができるメリットもあるわけだ。したがって、日本のクルマの販売現場では、CO2の削減より、こちらのメリットが強調されることが多い。

しかし、以前から言われているように、燃費性能の優れたハイブリッド車はノンハイブリッドの普通の内燃エンジン車(ICE)に比べ車両価格が高い。それは駆動用バッテリーの価格や電気駆動システムなどが上乗せされるためで、その差分を燃料代の低減効果で価格差をカバーできるか、つまり燃費の良さで元が取れるかという計算になる。しかし現実では、一般的なユーザーの使用パターンではかなり難しいことであり、ユーザーもそれを認識しているのが現状でもある。

そう考えると、普通のガソリン車やディーゼル車で燃費の良い走りをするほうがスマートだという考えもある。内燃エンジン車もハイブリッド車も、実際に使用するとカタログ値のJC08モード燃費にはまず届かない。モード燃費と実用燃費の差がかなりあることは事実だ。

しかし、一方で実用燃費とはいっても、じつは走行のメインとなる場所やドライバーの運転技量による差もかなり大きいのだ。地域によっては、信号や交差点が少なく燃費には有利な一方で、都市部のように信号の多い交差点を通過する場合は、燃費には厳しいことは言うまでもない。

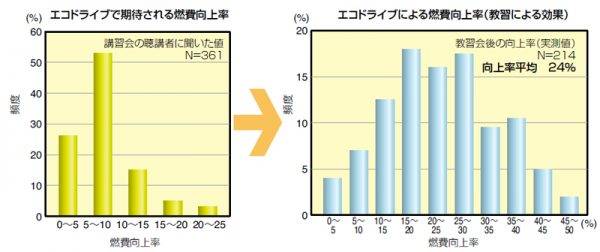

また、ドライバーの運転方法、運転モードによっても燃費には大きな差が出る。経産省・資源エネルギー庁の外郭法人の省エネルギーセンターの調査では、無意識に自分流の運転をしているドライバーがエコ運転の講習を受けると15~30%も燃費が向上すると言われており、一般的なハイブリッド車の燃費削減効果より、実効性は高いのだ。

■ふわっとアクセル

省エネルギーセンターが推奨するエコ運転の要点は、次のようなものだ。

・ふんわりアクセル「eスタート」

・加減速の少ない運転

・早めのアクセルオフ

・エアコン使用を控えめ

・アイドルストップ

・交通情報を活用(渋滞を避ける)

・タイヤの空気圧

・不要な荷物を積まない

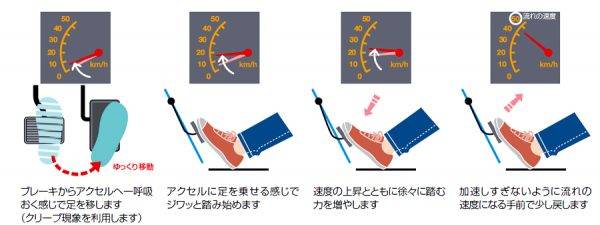

まずは「ふんわりアクセル」。目安としては発進から5秒間で20km/hとなるような緩やかなスタートが推奨されている。エンジン回転数は1500rpmを保つようにすることも付記されている。しかし、現実にはこれでは先行車の発進に対してかなり遅れ、車間距離が開いてしまう。

後続車もイラっとするような発進ペースだ。クルマが停止状態から発進する時には最大の燃料を必要とするので、発進が重要ポイントであることはわかるが、潤滑な交通の流れという観点からももたつきすぎるのも問題だ。

じつは、ふんわりアクセルの目的は、緩やかな加速をすることで巡航速度に到達させる方法で、言い換えれば勢い良く加速し過ぎて巡航速度以上になりブレーキを掛けたりするオーバーシュートを防ぐという狙いがあるのだ。

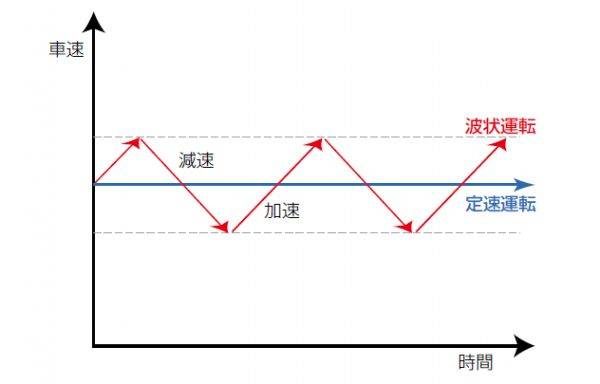

言うまでもなく最も効率の悪い運転は、小刻みに加速と減速を繰り返すようなオーバーシュート運転だ。であれば、必要以上にゆっくりアクセルを踏むのではなく、スムーズにアクセルを踏んでコントロールし、目的の巡航速度に達したらアクセルを緩めるという操作で問題ないはずだ。

スキルの低いドライバーや、長年の癖が体に染み付いている場合、アクセルペダルの踏み込み操作がスイッチ的、階段状にしかできないといったケースもあるのは事実だが、滑らかにリニアにアクセルを操作できれば、無駄なオーバーシュートを防ぐことはできる。

その証拠に、自動車メーカーでJC08モード試験を受ける時のドライバーは、都市伝説で言われているような神業テクニックではなく、例えば20km/hから50km/hの加速でアクセルをさっと踏み込んで50km/hをオーバーすることなくぴたっと合わせるという運転技術が求められており、極めて合理的なアクセル操作をしているに過ぎないのだ。もっと言えば、こうした運転操作がもっとも燃費が良い、ということになる。

■巡航時の加減速

発進加速と同様に、巡航時でも無駄な加減速は禁物であることは言うまでもない。郊外の道路で60km/hで交通の流れが作られている場合、ピタッと60km/hの状態でアクセルペダルを維持できるかどうかが問題だ。

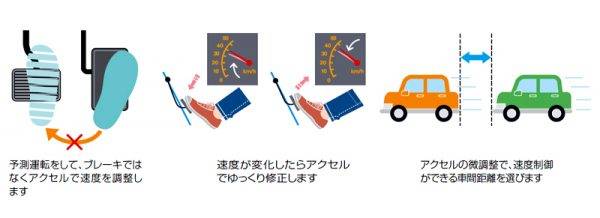

もちろん実際には、他車との関係でアクセルをオフにして少し減速する、あるいは緩やかな加速をすることはあるが、前後に他車がいない場合は、アクセルを一定に保ち巡航することがポイントだ。

中には絶えず60km/h→70km/h→軽いブレーキで→50km/h→また加速をするといった緩加速、緩減速を繰り返す癖のドライバーもいる。が、これも滑らかでリニアなアクセル操作を練習すれば改善されるはずだ。

巡航時のエコ運転の基本は、こうしたアクセル操作、つまり速度を一定に保ち無駄な加減速をしないことを指すが、もうひとつ現実の道路では無駄なブレーキをかけないという点も注目されて良いだろう。

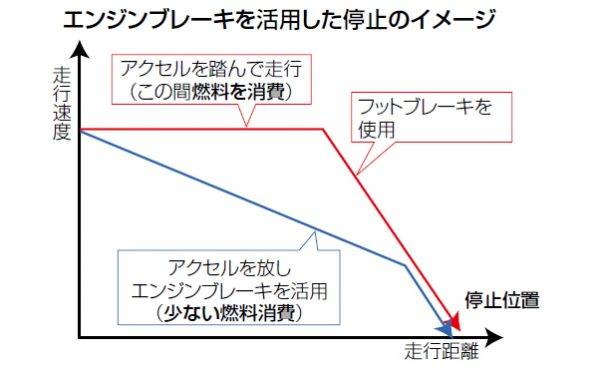

一定の速度で巡航している状態でカーブに差し掛かった時、ブレーキを使って減速すると巡航時の速度エネルギーがブレーキの熱エネルギーに変換されて、放出されてしまう。これは燃料を捨てているのと同じことだ。そのため、ブレーキではなくエンジンブレーキで減速する、あるいはギヤをニュートラルにして空走し、空気抵抗や走行抵抗で減速するという方法がスマートだ。

日本車で採用されている例は少ないが、ヨーロッパ車は空走(コースティング)モードを備えたトランスミッションが採用されていることが多い。これは巡航時の長い下り坂や、高速走行時の前走車との車間距離調整に、積極的に空走し、その間はエンジンをストップ、あるいはアイドル状態にするという制御だ。もちろん、マスターバックやパワーステアリングなどは通常状態を維持するようになって「おり、またブレーキやアクセルに少しでも触れただけでクラッチがつながる制御ができているため、こうした空走が可能なのだ。

こうしたコースティング機能を持たないクルマでも高速道路の長い下り坂などでギヤをニュートラルにするだけでも燃費を稼ぐことができることはできるが、車両開発の段階では想定していない運転操作のため、お勧めはできない。つまり、人間の操作では瞬時に高速走行状態に復元できないため、きわめて危険な走り方であることも認識する必要がある。

■先読み運転

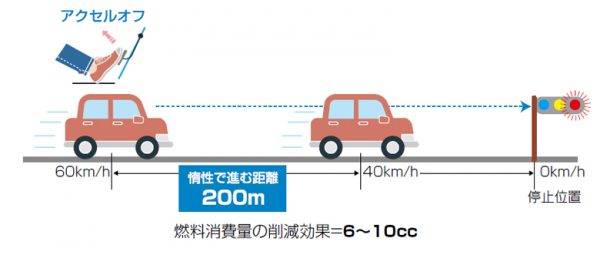

「早めにアクセルオフ」とは、巡航している先の交差点の信号が赤の場合、それが認識できた時点でアクセルをオフにし、エンジンブレーキで緩やかに減速しながら停止するというものだ。これもブレーキをなるべく使わないで減速するという巡航時の走り方と同じ発想だ。

もちろんこれは赤信号だけではなく、先行車の状態や、交通環境などをできるだけ早く検知し、ブレーキペダルではなくエンジンブレーキで減速する方がスマートで、こうした場合は前方の状況をどれだけ早く先読みできるかがポイントになる。

■非常時のブレーキ

このように、エコでスマートな運転のためには、エネルギーの無駄な放出を避けるためにブレーキペダルをできるだけ踏まないという点が原則で、信号などで停止する最後の瞬間に軽いブレーキをかけるというのが理想的な運転方法だ。

しかし、その一方で危険を避けるための非常時のブレーキには短時間に最大限の力でブレーキペダルを踏まなければならない。この日常と非日常の落差にも注意する必要がある。ドイツの調査でも、また日本での調査でも一般的なドライバーの70%は危険が迫っている状況でもフルブレーキがかけられないという調査結果があるからだ。

そのため、現在ではブレーキ・アシスト(BA)という機能が採用され、急ブレーキの場合は自動的に最大限のブレーキ力が得られるようになっている。ただしこれはブレーキペダルを急激に踏んだ時に作動するシステムなので、通常より速い速度でブレーキペダルを踏む必要があるのだ。

一般的なドライバーが、いざ危険に直面した時、すばやく最大限の力でブレーキペダルを踏み込むことができるかどうかは危険を回避できるかどうかの境目になるが、そうした時のために、数回はハードなブレーキを練習しておく必要がある。いざという時、ハードブレーキの経験がないと実行できないものなのだ。

この練習では、ABSが作動し始めるレベルより一段と強い力でブレーキペダルを踏み込まなければならない。安全が確保できる場所で、40km/h程度のスピードから、思い切り強くブレーキペダルを踏み込む練習はぜひとも経験しておきたい。