飛行機のテストパイロットとかクルマのテストドライバーは、世の中ではかなり特殊な部類の職業になる。これらの仕事に共通しているのは、熟練した技能、経験がものをいうということだろう。

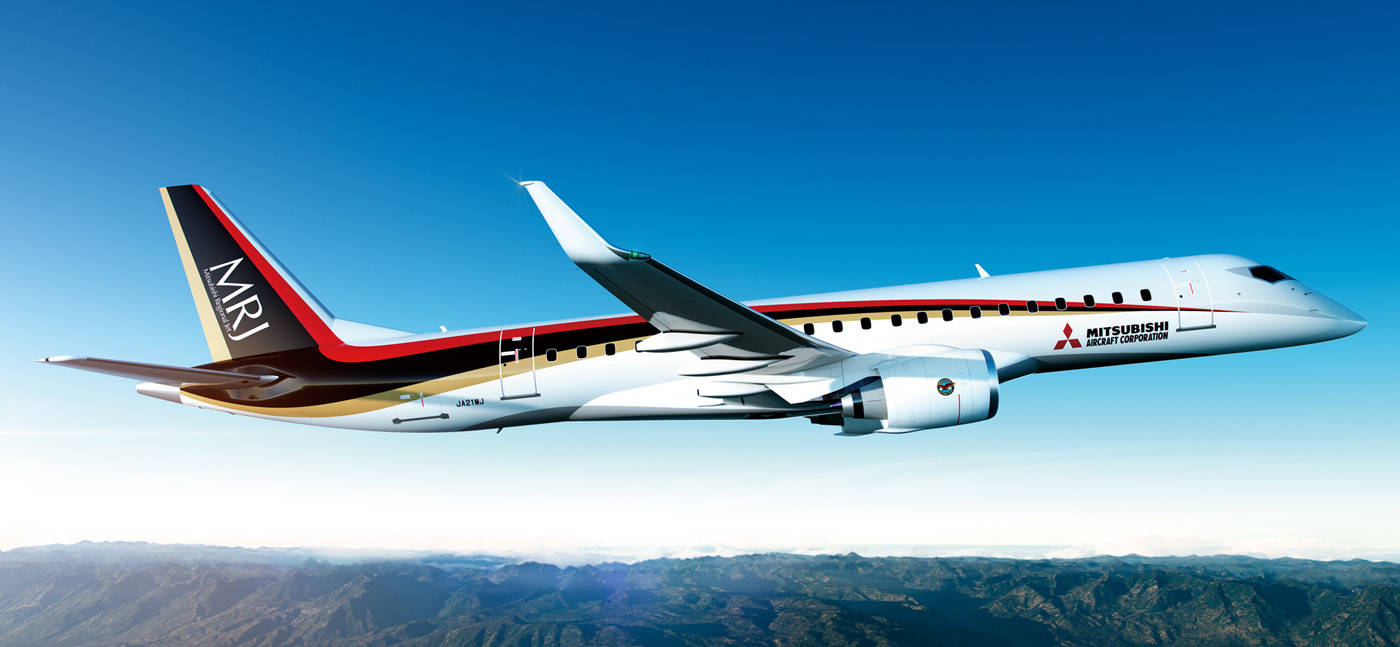

例えば、三菱航空機が開発しているMRJジェット旅客機の初飛行で操縦を担当したチーフ・テストパイロットの安村佳之氏は、航空自衛隊戦闘機のパイロット出身でテストパイロットに就任する以前の時点で、長い操縦経験、それも通常の旅客機では経験できない激しい機動飛行を戦闘機パイロットとして経験しているのだ。

では、クルマの開発・熟成を担当するテストドライバーはどうか? クルマのテストドライバーは、飛行機のテストパイロットとは違って発売前の、デザインが未公表の試作車を運転しなければならないので、機密の守秘が求められる。このため、自動車メーカー以外の外部の人が担当することはほとんどない。

そのため、自動車メーカーの社員、あるいはメーカーが契約した外部委託会社の社員に限られる。もちろん、学校を卒業してメーカーに入社し、いきなりテストドライバーになるというようなことはありえない。一人前のテストドライバーになるためには、長い経験が求められる。

言い換えれば、自動車メーカーは社員の中から長い時間をかけてテストドライバーを養成しなければならないのだ。自動車メーカーという大きな組織の中では、新型車を開発するために研究部門、実験部門があり、大メーカーの場合は数千人が所属し、それぞれの専門部署で仕事に従事している。

■自動車メーカーのテスト領域とは

その中には研究室や実験室といった室内デストを行なう部署もあれば、実走行しながら動力性能やブレーキ性能、静粛性、走行抵抗……といった個別の性能を試験する部署もある。この場合は、計測器を車載して地道にデータを計測し、テスト結果をレポートにまとめ、担当した領域の評価を行なう。

つまりクルマの様々な部品やコンポーネンツを、それぞれ専門の部署がテストを行なっているのだ。もちろん、それぞれのクルマごとに開発コンセプトがあり、そのコンセプトに適合したユニット、コンポーネンツの性能になっているかどうかも評価される。

自動車メーカーの中では、メーカーの敷地の中で運転するためにはメーカー独自のライセンス制度が採用されている。敷地内での運転資格からテストコースで運転する資格まで、それぞれのライセンスレベルが設定されている。

通常はS、A、B、Cといった階級が設けられ、敷地内での移動に限定されるのがCで、経験を積むことでBに昇格し、テストコースでの決められた速度範囲で運転できるA、車速などの制限のないS級といった区別になっている。

当然ながらSライセンスを持つ社員は極めて少数で、長い経験と高い運転技術を習得した試験を受け、ようやくSを取得できるのだ。

一般的には、テストドライバーと呼ばれるのはこのSライセンスを持ち、なおかつクルマ全体の評価ができる能力を持つ人を示す。しかし現実にはSライセンスを持つドライバーでも、操縦安定性、動力性能……といった専門部門に属しているので、クルマ全体を評価できるかどうかは別の話になる。

■テストドライバーは神の声

この点は、じつはドライバーの資質、才能よりも、その自動車メーカーの考え方、スタンスに左右される部分も大きい。かつては技術部門ではエンジニア集団である設計部門が上位に立ち、ハンドルを握って走るという泥臭い実験部門は実務部門として下位に置かれることが多かった。

日産は1980年代に入って901活動(901活動とは1990年にシャシー性能世界ナンバーワンを目指すという社内活動)が盛り上がった。当時、R32型スカイラインの開発を指揮した伊藤修令開発主管は「(テスト)ドライバーの声は神の声だ」として、設計メンバーにテストドライバーの声に耳を貸すように指示したのは、かつてない出来事とされた。

そしてこの時のチーフテストドライバーが、後に厚労省に現代の名工と認定されることになる車両実験部の加藤博義氏だ。加藤氏は日産が設立した日産工業専門学校の出身で、卒業後に日産の車両実験部に所属した。もちろん最初はテストカーの分解整備といった仕事からスタートし、実験ドライバーとしてのキャリアを積んでいったのだ。

スバルで傑出したテストドライバーとして知られる辰己英治氏(定年退職後の現在はSTI嘱託)は、研究実験第4課で操縦安定性の実験、評価を担当していたが、その実績を買われ、初代レガシイではクルマ全体の総合評価を担当している。

その辰己氏は、生涯走行距離が200万kmくらいの経験を積まないとクルマの全体の評価はできないと語っている。つまりそれくらい経験が必要ということで、一朝一夕でクルマの総合評価ができる高い能力を持つテストドライバーは育たないということなのだ。

逆に言えば、テストドライバーの能力以上に優れたクルマを造ることはできない。日本の企業にように経営状況や経営方針により組織変更が頻繁に行なわれると、こうした存在は育ち難いのも事実だ。

■テストドライバーに求められる要件

トヨタは1990年頃からスープラの開発にあたり、特別に選抜したテストドライバー「トップガン」を起用し、「Disignated Panelist (特別評価者)」、つまり開発・熟成にあたって大きな権限が付与されたが、この制度もその後はフェードアウト状態になってしまった。

なぜなら、短時間での効率的な開発を目指す場合、こうした権限を持つドライバーがいると熟成のために時間を要することが多いので、効率的な開発を目指すときには好ましからざる存在になるからだ。

優れた、経験を積んだテストドライバーは、クルマの何を、どのように評価するのか。これは極めて難しいテーマである。優秀なテストドライバーであるためには、正確な運転技術、冷静な観察眼、経験や体験による尺度に加え、クルマに対する価値観、世界観が求められるのだ。

正確な運転技術とは、レーシングドライバーのように速く走るための運転スキルではなく、再現性のある客観的に明示できる運転技術を意味し、冷静な観察眼とは微小なクルマのハードウェアの状態、僅かなダンパー減衰力の違いや小数点以下のバネレートの違いなど見分け、クルマに発生する微小な動きの変化や反応を感じ取ることができる能力を意味する。

経験や体験による尺度とは、クルマとしての絶対評価と、同カテゴリー、同クラスのクルマとの比較評価の尺度を持っているかどうかということだ。絶対評価とは、例えばこの世に存在するクルマの中でベストのブレーキ性能をポルシェ911とし、それと比較するということだ。

ポルシェ911はリヤエンジンのため、ブレーキ時の前後バランスがよく、強力なブレーキ性能を持つのでベストと位置づけるのだ。同カテゴリーでの比較評価は、比較テストをすれば比較的簡単に結果が得られるが、絶対評価と合わせて総合評価を行なう必要があり、そのためには自社内に留まらず、世界の多くのクルマを知っていなければならないのだから、意外とこれもハードルが高く、自社のクルマのテスト、評価に忙殺され、世の動きをキャッチアップできていないという事例も少なくない。

クルマに対する価値観、世界観とは、クルマとはこうあるべき、このカテゴリー、このコンセプトのクルマのあるべき姿をいかに正確に描くことができるかということだ。それも作り手側の独りよがりの価値観ではなく、ユーザーの視点も含めた総合的な価値観も求められる。これは必ずしも明快な答えがあるわけではないが、本質的な課題として立ちはだかっている。