中国政府は2020年6月7日、「新型コロナウイルス白書」(正式名称:新型コロナウイルスに立ち向かう中国の行動)を発表し、湖北省 武漢市などを中心とした新型コロナウイルス感染を収束させたことを世界に向けて発信した。もちろん、最近では北京で集団感染が見つかるなど第2波の兆候も感じられるが、経済は確実に動き始めている。

中国の5月の生産、販売は大幅な伸び

すでに5月半ばから中国では経済活動は完全に復活軌道に乗っており、5月の自動車生産は新型コロナウイルスの存在しなかった前年同月比で18.2%増の218.7万台に達している。また5月の新車販売も前年同月比14.5%増の219.4万台と大幅な伸びとなっている。

したがってこのままの状態が続けば、販売全体が微減傾向にあった2019年の中国のトレンドが変化したと見ることができる。

この中国の復調により、中国市場に対する依存度の高いフォルクスワーゲン、日本勢では日産やホンダ、そしてトヨタにとっては朗報だろう。ただ、6月に入って北京で集団感染が発見されるなど、第2波の懸念は残っているので、6月以降は順調とは断言できない。

しかし中国に比べ、アジア地域の5月の乗用車販売は、ベトナムは前年同月比30.6%減、インドは工場での生産、販売台数の実績発表さえできない状況。インドネシアは95.8%減、タイ65%減と軒並み低い水準で、まだまた大きな影響があり、これがいつまで続くかわからない状態となっている。

ヨーロッパの動向

ヨーロッパでは、6月15日にフランスのマクロン大統領も新型コロナウイルスを収束させたと発言した。隣のドイツでも、段階的ながら経済は動き始めた。だが、まだ感染者数は多く、第1波が収束したイタリアでも5月の販売は49.6%減、スウエーデンが50.2%減、フランスが50.3%減、スペイン72.7%減、ドイツ49.5%減、イギリス89%減と、極めて低い水準が続いている。

つまり、まだ人々の生活は外出を控え、ソーシャル ディスタンスを確保するなど以前の生活にはもどっていないし、自動車生産においても作業者は相互に距離を取り、その間にはシールドを設置するなど、本格操業には程遠い状態が続いているのだ。

アメリカの状況は深刻

アメリカの5月の販売は30.1%減、カナダは44.2%減、メキシコは59%減となっている。なお自動車工場が集中するメキシコの5月の生産は93.7%減という状況だ。

アメリカは州ごとに新型コロナウイルスに対する対応が異なり、通常営業を行なっている販売店と、完全に閉店している販売店が混在している。

アメリカにおける自動車メーカーの生産は5月中旬以降に生産は段階的に再開されているが、大市場ならではの課題がある。3月以降は販売が半減状態になっているため、販売店の店頭での在庫、メーカーのモータープールでの在庫、さらには輸入港の岸壁在庫、自動車輸送船での在庫などが溜まっており、これらの在庫が解消されるまでは限定的な調整生産とならざるをえないのだ。

また、営業活動を行なっている販売店は在庫を減らそうとしているため、自動車メーカーは販売奨励金を増加させざるを得ない状態になっている。つまり各自動車メーカーともに当分は販売奨励金を増大させる必要が続くのだ。

それに加えて新型コロナウイルスの感染拡大に合わせて、他国より遥かに多くの、2500万人もの失業者が発生してるのもアメリカならではの事情だ。全米での失業率は14.7%と、第2次世界対戦以降で最悪のレベルであり、失業保険の申請は4000万件を超えていると言われる。自動車の都、ミシガン州での失業率は22.7%に達している。

膨大な失業者が増えるということは、国民の平均的な購買力が大幅に低下し、自動車ローンの引き締め、ローン支払不能による貸し倒れも見込む必要があるなど、アメリカ市場における自動車ビジネスは厳しい状態が当分続くと考えざるを得ず、夏頃には回復するという楽観的な観測は実現しそうにもない。

さらに悪化する南米

ブラジルを始め南米では、アメリカより少し遅れて感染が拡大している。ただブラジルは6月に入っても感染者が増加しており、感染者数は85万人、すでに死亡者数は世界第2位になっている。当分の間は収束の気配が見えない状態になっている。

そのため、ブラジルの乗用車販売台数は74.7%減、アルゼンチンは42.8%減となっており、南米市場の低迷は最も長引くのではと見られている。

日本の自動車メーカーの動向

すでにトヨタの決算については【新型コロナウイルスは自動車産業に史上最悪の状況をもたらした】【パスワード:mxpskw】、日産、三菱の決算については【アライアンスの新戦略は決まったがルノー、日産、三菱の大危機】【パスワード:q68rmq】で解説している。

トヨタは減収減益ではあるが営業利益2兆4428億円とし、営業利益率は8.2%となった。ただ、2020年度の見通しは、営業利益は80%減の5000億円。販売台数は22%減少すると相当に厳しい予想だが、なんとしても黒字を守るというアピールをしている。

これに対し、三菱、日産ともにまだ新型コロナウイルスの影響はごく一部であるにも関わらず、赤字決算となっている。これは新型コロナウイルスのせいではなく、クルマの販売のダウンの結果である。

そのため、2社ともに構造改革、合理化を断行し、企業体質の改善を行なうことにしているが、新型コロナウイルスの影響は2020年の今後に重くのしかかり、果たして構造改革が実現できるのか、赤字状態はいつまで続くのか、ここ1年は重大な局面となっている。

ホンダ

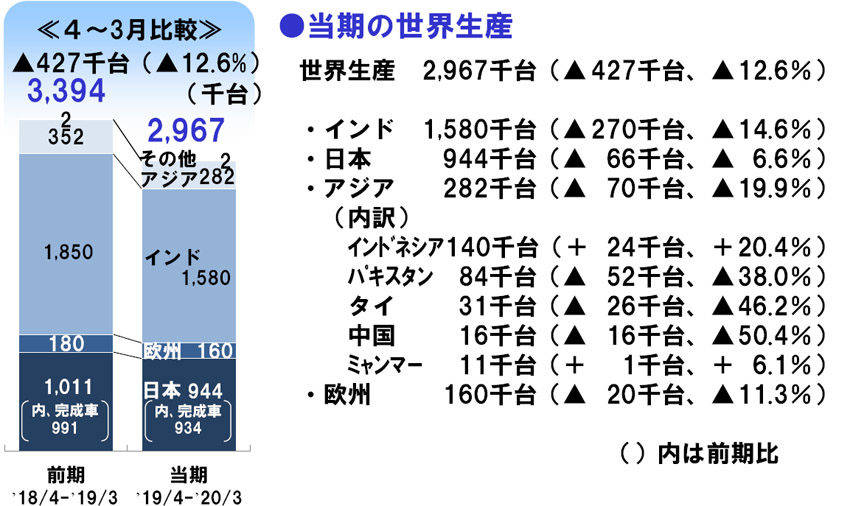

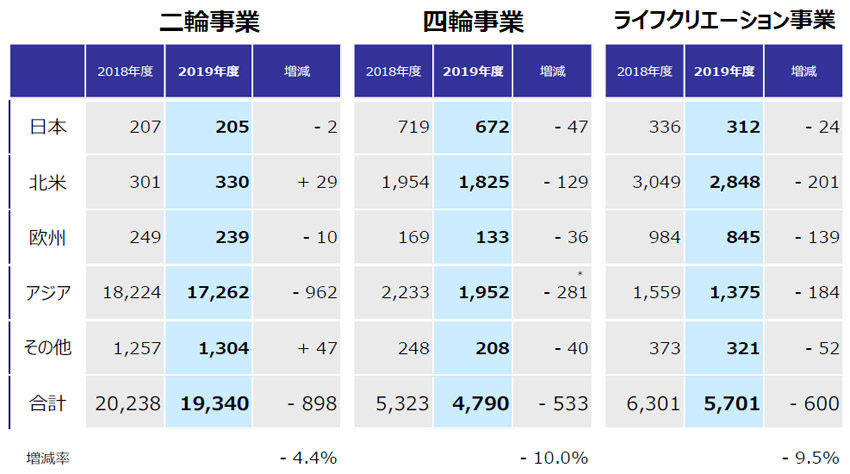

ホンダの2020年3月決算は、売上高14兆9310億900万円で前年同期比6.0%減と微減であったが、営業利益は6336億3700万円で12.8%減となった。

ホンダの売上高は、各市場での販売台数の減少が響いているが、それは各市場の経済減速の影響、日本では消費財の増税と、N-WGN、新型フィットのリヤブレーキの不具合による発売の遅れなども影響している。

ホンダの4輪部門での営業利益率は1.5%という低水準となっているが、これはイギリス工場の閉鎖や各工場の縮小、再編を前提としたもので、2025年までに盤石の体制にする準備期間として甘受せざるを得ないとしている。

ただ、ホンダはアメリカ市場でも販売は減速しているものの、販売奨励金の少なさや、環境保護庁(EPA)によるベスト平均燃費メーカーの認定などにより、他の日系自動車メーカーよりは優位のポジションを確保している。しかしもちろん、今後のアメリカにおける新型コロナウイルス感染拡大の影響で、どれほどのダメージを受けるかは現時点では想定できない状態であることは言うまでもない。

また中国では新型コロナウイルスの影響で武漢工場が完全ストップするなどの影響を受けたものの、中国市場の強い回復力により中国での回復は期待できる。また年度では、東風ホンダが過去最高の販売台数を記録しているなど、中国におけるプレゼンスはかなり強固といえる。

2020年秋までには、世界初の高速道路でのアイズオフ/ハンドオフ、つまりレベル3の自動運転車を、年内にはヨーロッパ/日本向けの電気自動車、ホンダeを発売する予定になっており、これらで日本における存在感を少し強めることができるかもしれない。

ホンダは、グローバルでの新型コロナウイルスの影響による業績の大幅な下振れは十分認識しており、現在ではネットキャッシュが1.9兆円、その他予備資金が1兆円の合計2.9兆円を手持ち資金としているが、今後の動向によってはさらなる銀行からの資金手当ても準備しているという。

マツダ

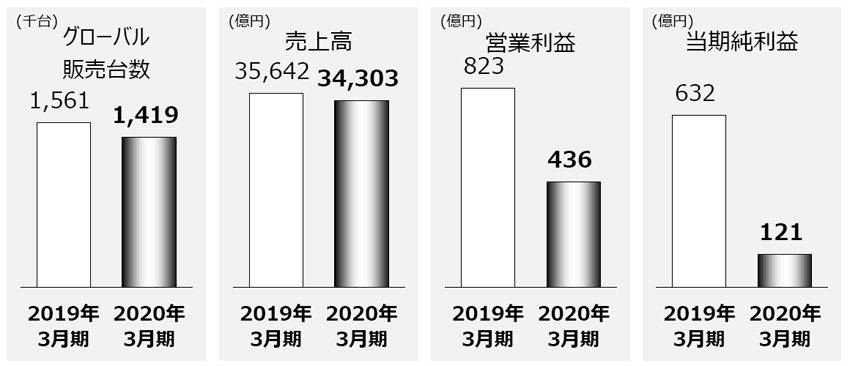

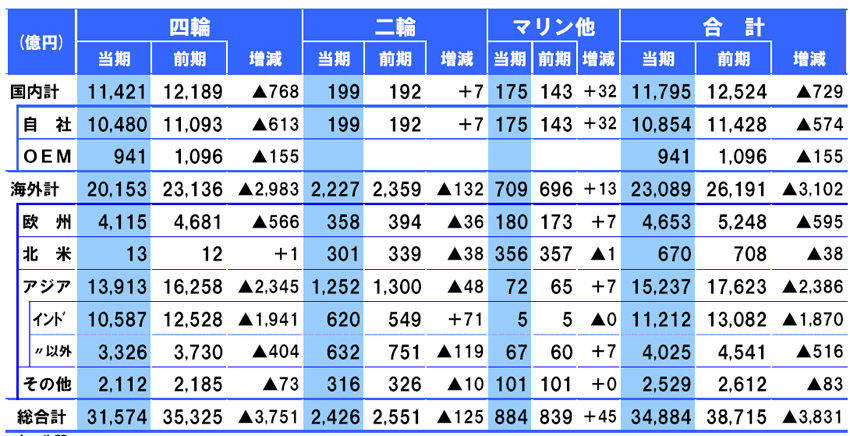

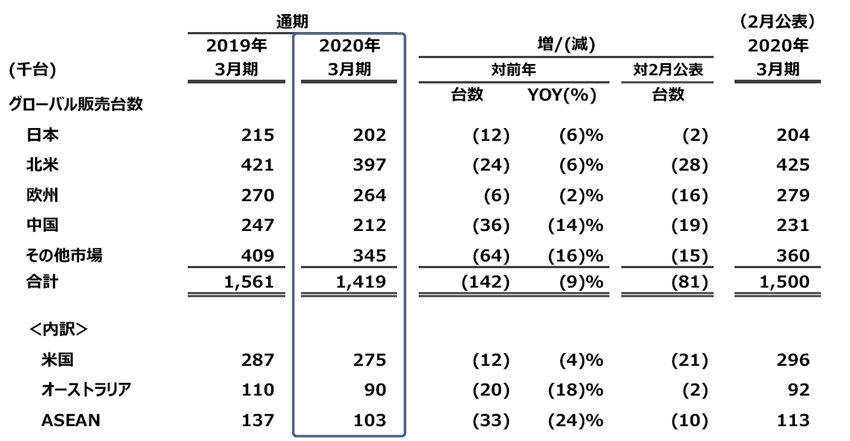

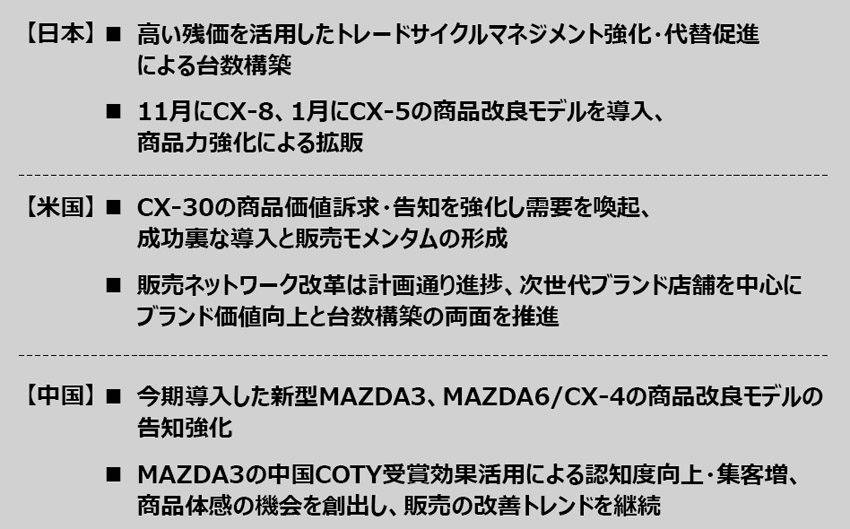

マツダの決算では、グローバル販売台数は対前年9%減の141万9000台となり、売上高は対前年4%減の3兆4303億円、営業利益は対前年47%減の436億円と厳しい結果となっている。

市場別で見ると、日本の販売は対前年6%減の20万2000台、ヨーロッパは対前年2%減の26万4000台を販売し微減となっている。

北米では39万7000台を販売し、対前年で6%減となっている。このうちアメリカ市場では対前年4%減の27万5000台の販売実績で、一時よりは減少幅は小さくなっている。

ただ、中国では対前年14%減の21万2000台で、依然として大幅な減少傾向が続いているのが懸念材料だ。またオセアニアなどでは対前年16%減の34万5000台となっている。このようにグローバルで販売減少した結果、営業利益率は1.3%と低水準になっている。

さらに新型コロナウイルスの影響が出始めた2020年1〜3月期の第4四半期でみると、決算は203億円の赤字に転落した。こうした赤字計上は東日本大震災で生産・販売が落ち込み、急激に円高となった2011年以来9年ぶりのことだ。

もちろん、この段階ではまだ新型コロナウイルスの影響は限定的であるが、グローバル販売台数は20%減となっており、4月以降はヨーロッパ、アメリカでさらに大幅な減速が見込まれることから、より大幅な赤字が見込まれる。

マツダは日本からの輸出が多いため為替の影響とアメリカ工場の建設関連の費用も大きくのしかかっている。

したがって、ここ当面は手持ち資金をどれだけ確保できるかということと、販売台数の低下にどれほどの歯止めがかけられるかにかかっているという状況だ。

スバル

スバルの2020年3月期の決算は、他のメーカーも驚く結果となった。売上高は3兆3441億円(前期比6.0%増)、営業利益2103億円(同15.7%増)、当期利益1526億円(同7.9%増)となり、新型コロナウイルス感染拡大による2020年3月期業績への影響はきわめて軽微だった。

この結果、営業利益率は前年同期の5.8%から6.3%へと改善している。かつての14%といった営業利益率の再現は厳しいものの他メーカーは軒並みアメリカ市場での営業利益率が低下する中では異例のことといえる。

販売では、海外、国内の販売台数が103万4000台と前期比3万3000台(前期比3.3%増)の増加となっている。特にアメリカ市場でのフォレスター、アセントが好調で、販売台数は90万8000台と前期比5.0%増となっている。日本ではインプレッサの販売が減少したことなどにより販売台数は12万6000台と前期比1万台の減少となっている。

アメリカ市場への依存度が高いスバルでは、好決算はアメリカでの好調が理由であることはいうまでもない。販売奨励金も前期より500ドル/台削減し1600ドル/台とトップレベルの少なさとなっている。

だが、もちろん新型コロナウイルスの影響がアメリカ市場で深刻化するのは4月以降である。販売面では、アメリカ市場では5月中旬時点で6割の販売店が営業活動に何らかの制約を受けている状況で、販売台数がどれほど落ち込むかは見込めない状態なのだ。また競合他社が過剰在庫を削減するために販売奨励金を増額しているが、スバルもその動きに巻き込まれるかどうか。

生産面では、国内の群馬製作所は4月9日から5月1日まで、米国のインディアナ工場は3月23日から5月8日まで操業を停止した。いずれも5月11日から再開しているが、在庫調整のため群馬では1直操業、インディアナ工場も生産調整を行なっている。

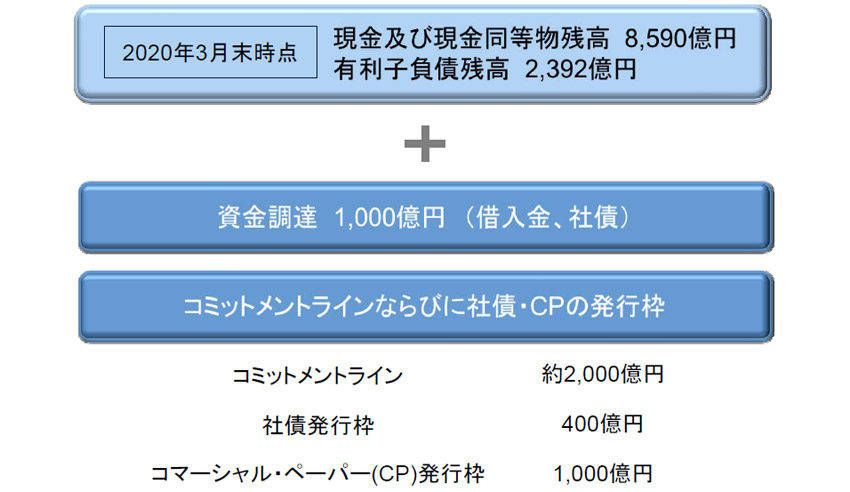

スバルはいかにアメリカ市場での落ち込みを抑えることができるかにかかっている。大幅な販売減少も想定し、手元資金の確保のため、手持ちキャッシュの他に借入金や社債により1000億円の資金調達を実施し、約2000億円の銀行融資枠の確保、その他に1000億円の市場からの調達を準備するなど当面の資金の拡大を準備している。

スズキ

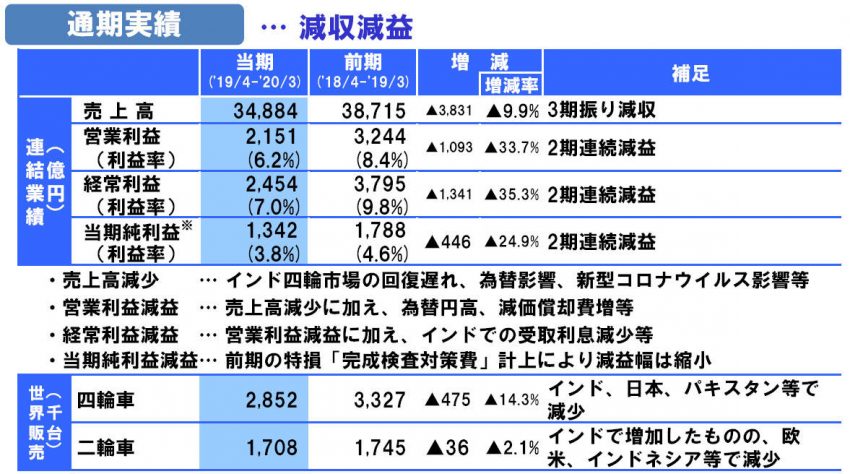

スズキの2020年3月期の決算は、売上高は3兆4884億円で前期比9.9%減、営業利益は2151億円で同33.7%減、純利益は1342億円で同24.9%減と、減収減益となった。

スズキにとって最も大きな減収減益の要因は、インド市場の低迷である。2019年時点からインド市場の減速が続いており、販売台数は16%減少と大幅になっている、この他にヨーロッパでの減少、日本市場での販売減少も影響している。

スズキは、中国、アメリカに依存しない自動車メーカーであるが、主力のインド市場での販売減少は業績に大きく影響する。ただ、それでも営業利益率は前期の8.4%から低減したとはいえ6.2%を確保しているのは評価すべきだ。

しかし、この決算ではまだアジア市場、ヨーロッパ市場の新型コロナウイルスの影響は軽微であり、深刻化するのは4月以降だ。特にインドは厳しい都市封鎖、工場封鎖が行なわれており、4月は販売台数0、生産台数0という状態が発生している。操業再開後もスローペースとなっている。

インドでは、どれほどの期間で新型コロナウイルスの影響から脱却できるかは全く予想できない状態だ。そのため、スズキにとっては先が読めない状態に陥っている。

新型コロナウイルスによるトレンドの変化

世界で猛威を振るう新型コロナウイルスは、自動車業界にも新たなトレンドをもたらしている。その象徴的な事例がMaaS、カーシェアリングへの影響である。

アメリカではUberなど配車サービス、シェアリングの事業が事実上ストップし、レンタカーでさえ稼働がほとんどストップしている。この結果、レンタカー業界のトップ、ハーツ レンタカーは5月25日に経営破綻に陥った。この破産は新型コロナウイルス破産と呼ばれている。

このような状態のため、他人との相乗りや車両の共有、コミュニティ バスなどのMaaS車両の運行など、「CASE」という近未来の自動車像の中で少なくとも「S(シェアリング&サービス)」の部分では大きなブレーキがかかっている。

Withコロナ、ポスト コロナの時代にシェアリング&サービスはどう位置づけるべきなのか。

GMはこれまで自動車メーカーとしていち早くシェアリング&サービスの事業に新たな活路を見出しカーシェア事業に参入してきたが、4月にこうしたサービス事業からの撤退を決めた。もしかしたら、今後のモビリティは「CASE」ではなく「CAE」と呼ばれるようになるかもしれない。