マニアック評価vol633

2018年9月初旬、8年振りのフルモデルチェンジとなったフラッグシップセダンのA8が日本に登場した。この第4世代となる新型アウディA8に試乗してみた。このA8が属するラグジュアリーカー・セグメントは、メルセデス・ベンツSクラス、BMW7シリーズ、レクサスLS、ジャガーXJなど競合車は少なくない。そしていずれもが、メーカーの最新技術を総動員して熟成したトップレベルのクルマ揃いといえるが、新型A8はどんな味わいなのか?

マルチマテリアル・ボディ

今ではこのセグメントのクルマも、下のクラスのE、Dセグメントとプラットフォームを共用するのが常識になっているが、このA8だけは専用のASFボディ、プラットフォームを持っている。アウディにとっては、このフラッグシップは先進技術の象徴と位置づけ、特別なクルマづくりを行なっているのが大きな特徴だ。

A8は初代からオールアルミのASF(アウディ・スペースフレーム)が有名だが、新型A8は、アルミ材料だけではなく、マグネシウムやカーボン、最先端の熱間成形の超高張力鋼などを組み合わせ、他車ではとても不可能な凝った製法により軽量、高剛性を追求したマルチ・マテリアル・ボディを採用している。もちろんアウターパネル類はすべてアルミ製で、ドアの開閉なども軽快感がある。ただし車両重量は2トンで、このクラスでは標準的だ。

デザインは、正統派セダンコンセプトに基づき、伸びやかで端正で、緻密な印象だ。エクステリアもインテリアもギラつきや強い押し出し感を抑えた抑制的で知的なイメージであり、これがA8が目指すスタンスだと感じられる。しかし、その一方でアウディ・クワトロのDNAも注入し、仔細に見ると前後のフェンダー部が緩やかに張り出しているなど、微妙な隠し味も練り込まれている。

ボディサイズは、全長5170mm(A8Lは5300mm)、全幅1945mm、全高1470mm、ホイールベース3000mm(A8Lは3130mm)。搭載されるエンジンは、3.0L V6ターボエンジンと、4.0L V8ターボエンジンの2種類で、いずれもポルシェ、アウディを横断して展開している最新の高出力モジュラーエンジンだ。そしてトランスミッションはZF製の最新世代の8速AT、駆動システムは全グレードがクワトロ、つまり常時4輪駆動で、これもA8のこだわりの一つだ。

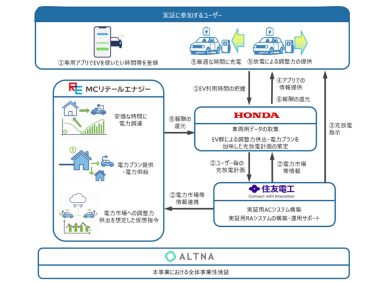

セグメントで先頭に立つ先進技術を網羅

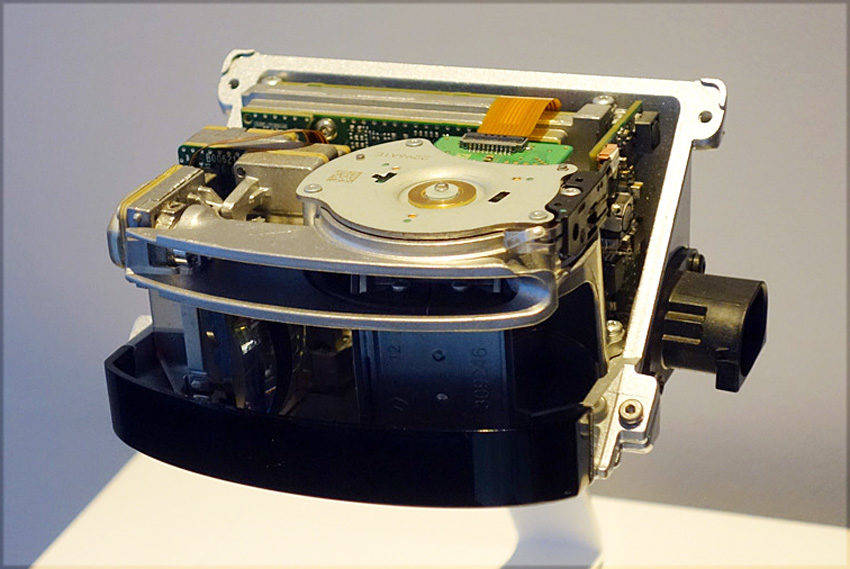

新型A8は、すべてが新規開発され、ラグジュアリークラスに最新のデジタル技術による新たな世界観を盛り込んでいる。その代表がドライバーアシスタンス・システムだろう。量産モデルとして初のヴァレオ製のレーザースキャナー(LiDAR)を装備し、合計23個のセンサーでクルマの全周をモニターできるようになっている。

レーザースキャナーはミリ波レーダーよりはるかに広い範囲で高精度な対物検知ができるので、クルーズコントロール時の前走車の検知能力が高く、車線のない道路のでの操舵アシスト付きオートクルーズも可能だ。しかし、現時点ではこうした機能は意図的に弱められているようだ。

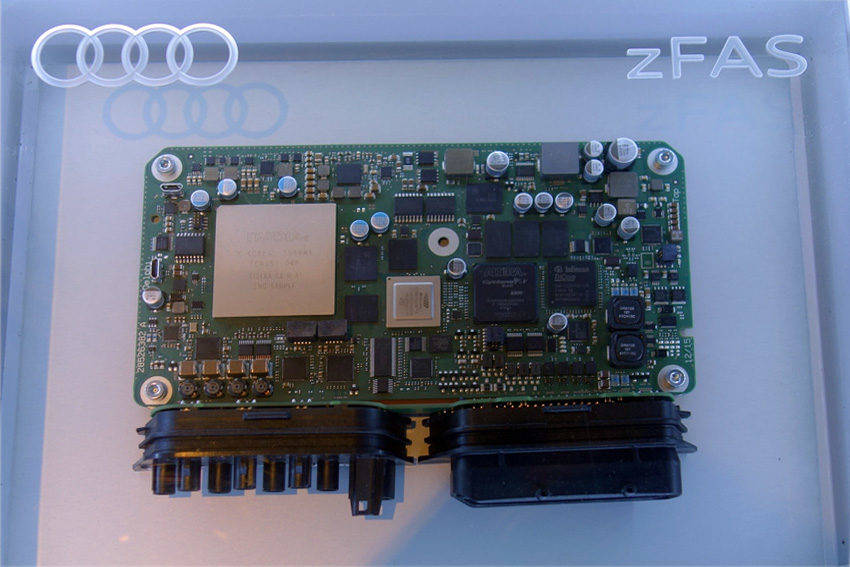

従来は、アダプティブクルーズコントロール、アクティブレーンアシスト(操舵アシスト付き車線キープ)、トラフィックジャムアシスト(渋滞時の前車追従)という3つの独立したシステムを搭載していたが、新型はセントラル・ドライバーアシスタンスシステムコントロールユニット(zFASと呼ぶ)ひとつで、すべてのセンサー情報を取り込み、このECUにより車両全周のマップを生成し、マップをベースにしてその時々の状況に合わせた最適なアシスト機能を行なうことができるようになっている。

レーザースキャナ-の装備だけでなく、この「zFAS」による統合アシスト制御により、新型A8はレベル3の高速道路などでの部分自動運転に対応できるシステムの準備ができたことを意味するが、もちろん現時点では法規でドライバーがステアリングホイールを手放しで走行することは許されていない。従ってレベル3の走行はできないシステムになっている。

またシャシーでは、現時点ではアダプティブ・エアサスペンションを備えているが、2019年型モデルからは電動機械式のアクティブ・サスペンションが搭載されることになっている。この48V電源を利用するサスペンションは電動機械式のため作動レスポンスがきわめて早く、プレビュー制御を組み合わせることで新次元の乗り心地と走りを実現できるというから期待は高まる。

オプション設定のダイナミックオールホイール・ステアリングは、アダプティブ可変ギヤ比のステアリングとリヤ操舵を統合制御するシステムを採用。従来のリヤ操舵を独立制御するシステムに比べ、より滑らかでリヤ操舵の効果をより大幅に使うことができるようになっている。

また、インテリアでは10.1インチと8.6インチサイズのディスプレイにタッチスクリーンを全面的に採用し、そのタッチスクリーンも触感反応、作動音での反応など新しいインターフェースを導入。その結果、スイッチ類の数が大幅に少なくなり、すっきりとしたインスツルメントパネルとなっている。このあたりもスマートフォン世代を意識した、新たなラグジュアリーカー像を提案していることを感じ取ることができる。

滑らかで軽快。心地よい上質感のある走り

試乗したのはA8 55 TSIクワトロで、55は340ps/500Nmを発生する3.0L V6ターボを意味する。V8ターボエンジン搭載モデルは60と呼ばれ、いずれも48Vのベルトドライブのスタータージェネレーターを装備したマイルドハイブリッドシステムを採用している。

試乗車の装備オプションは、ダイナミックオールホイール・ステアリング、インテリアの上級装備をまとめたコンフォートパッケージ、レーザーライト付きLEDマトリクス・ヘッドライト、安全装備を拡充するアシスタンスパッケージ、室内のカラー・アンビエントライト、パノラミックサンルーフ20インチタイヤ&ホイール、バング&オルフセン・オーディオで、合計335万円のオプションだ。車両価格1140万円+オプションで1475万円の車両価格である。

走り出してまず感じるのは、圧倒的な滑らかさと静かさだ。エンジンがはるか遠くに置かれているような感覚で、エンジントルクの500Nmのトルクによる力強さを感じるが、体感できない変速、エンジンはもちろん駆動系の振動感がないことで、シームレスに加速する運転感覚だ。ゴーストップの道路では頻繁にエンジンがストップするが再始動も全く振動がなく滑らかだ。

タイヤ・サイズは標準が255/45R19だが、オプションの265/40R20、つまり60 TSIクワトロと同じサイズを履いている。しかし、路面との当たりの固さを感じさせず、フラットで滑らかだ。ドライブセレクトのモードは、エフィシェンシー、コンフォート、オート、ダイナミック、個別設定の5種類があるが、オートで十分だ。

ちなみにオートではドライバーの運転スタイルを瞬時に学習して、最適なシフトやエンジン特性が提供されるようになっている。またインテリジェント コースティング(惰性走行)モードを選ぶと、走行中にアクセルを緩めると即座にエンジンを停止し、惰性走行を行ない、燃費を向上させることもできる。なお最もスポーティなダイナミックモードでも、ダンパーなどが締まった印象になるが、その状態でも乗り心地がきつくなるという現象が現れないのは驚異的だ。

ステアリングは滑らかで、低速ではびっくりするほど軽い操舵フィールではあるが、路面のインフォメーションがしっかりとドライバーに伝わってくるのは、5リンク・サスペンションの効果だろう。低中速での操舵フィーリングは極めて軽く、車速が上がると次第に手応えが強くなってくる。また4輪操舵の効果で、中低速では驚くほど軽快で小回りが効く一方で、車速が高くなると安定感が増してくる。日本では不可能だが200km/hを超えるクルージングも、全く緊張感なしに何時間でもドライブし続けることができると思わせる走りだ。

この4輪操舵システムは、低速時にはリヤは5度も操舵され、最小回転半径は5.3m(4輪操舵なしでは5.8m)と、ホイールベース3000mmのクルマとしては驚くほど小回りだが、違和感が全く感じられない。またステアリングのギヤ比は10.0〜17.0の範囲で可変制御され、ダイナミックモードではステアリングは9.7程度までクイックになる。俊敏だが安定感があり、これも4輪操舵とステアリング統合制御の効果といえる。そのためタイトなカーブが続く山道でも大きなボディサイズを感じさせず軽快な走りが楽しめる。

また前走車追従型クルーズコントロール、レーンアシストが統合されたADA(アダプティブドライブアシスト)は実際に使ってみると、前走車をロックオンした後の追従性は極めて高いことが実感できた。曲がりくねったヘアピンカーブでは、さすがに前走車を見失うが、それ以外ではしっかり前のクルマを捉え続ける。またレーンキープの正確性も高く、一般道で白線の片側が途切れても中央を維持してくれるし、その時のステアリングの動きも穏やかで自然だった。このあたりはレーザースキャナーの威力といえるだろう。

これまでのラグジュアリークラスのセダンはどっしりとした重厚な乗り味が王道だったが、A8のフラットで滑らかな乗り心地、軽快感と質感の高さを両立させた走行フィーリングは、新たなプレミアム・セダンの基準となるのかもしれない。

1000万円を超えるプレミアム・セダンは、動力性能はもちろん個々の性能や多彩な機能でこれはダメというところはあるはずもない。どのクルマも全方位で高性能ではあるが、プレミアム・ブランドとしてのメッセージ性は重視すべきだ。その点でいうと、新型アウディA8は、モダンさ、クールさ、洗練された走行フィーリング、そして先進技術に対する取り組みなどでひときわ異彩を放っているといえる。<レポート:松本晴比古/Haruhiko Matsumoto>