ご当地ナンバーに流れる東北の熱い血

EVスーパーセブンは、六ヶ所村に別れを告げ、338号線、394号線を走り、十和田市を経て、生まれ故郷の八戸市に着いた。そこはEVスーパーセブンを製作した東北自動車の地でもあった。

東北自動車社長は、元八戸市長の御曹司仲野明光であった。今年51歳になる明光は意気軒昂、アグレシッブに仕事をこなしていた。だが、東京の大学の湘南台校舎でサーフィンに明け暮れ、陽が暮れると六本木の校舎でダンスキングを気取っていた気質は、さすがに先見の明に優れ、現在の業態の限界を見極めていた。明光の社業は自動車整備であった。

自動車が壊れなくなり、壊れてもアッセンブリーごと交換して修理するようになり、さらに二年から三年に車検期間が伸びると、自動車整備工場から客足は遠のいていった。

明光は、自動車整備業からの脱出を模索していた。EVスーパーセブンの製作は、やがて彼に光明をもたらせるのであった。

かつて八戸市には車検場がなかった。陸運事務所は遠く離れた青森市にしかなかった。自動車整備工場を営む場合、車検を通すには青森市の陸運事務所の車検場まで行かなければならなかった。

自動車で片道1時間半の道のりは、雪の季節には3時間からかかる。1台の車検を通すのに丸1日が必要であった。八戸市周辺で自動車整備工場を経営する上で、この道のりは重い負担となっていた。

当時の運輸省に通うこと20年。明光の父を先頭にした陳情団は、来る年も来る年も運輸省に通い、八戸市に陸運事務所を開設してくれるよう願い出た。だが、当時は陸運事務所は1県、1事務所が原則であった。青森県という本州の北の果ての県に、青森市と八戸市の2つに陸運事務所を開設することは、運輸省としてとても聞ける話ではなかった。

だが、そんなことでへこたれるほど東北魂は柔ではなかった。断られるたびに陳情団の決意は固くなり、とうとう明光の父親は運輸省の前の歩道でハンガーストライキをするに及んだ。それを見た時の運輸大臣の岸栄作は、慣例を破り、八戸市への陸運事務所の設置を許可したのであった。

初めての1県2か所の陸運事務所の解説であり、ナンバープレートに「八戸」と描かれたそれはご当地ナンバーの最初となった。

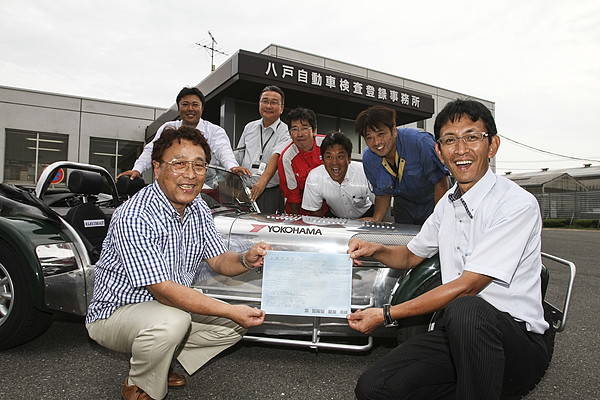

八戸市陸運事務所、正式には東北運輸局青森運輸支局八戸自動車検査登録事務所は、東北人の粘り強さを示すように、最初の陳情からおよそ20年後の1983年、今から31年前に開設されたのである。

これで八戸市周辺の自動車整備業者は、おらが町の車検場で車検を受けられるようになった。雪の季節のあの辛い車検取りの苦労がなくなっただけではなく、「八戸」というご当地ナンバーも取れるようになったのだった。八戸ナンバーは、彼らと市民の誇りとなった。

盛大な祝宴

寄本が会場に入ると、八戸市長、八戸市警察署長、青森運輸支局長など、そうそうたる出席者に囲まれてエッジ天才舘野が席に着いていた。

舘野は彼らお歴々に貫録負けしていなかった。天才といわれるには庶民的なよく出た腹、パンチパーマでチリチリになった茶色い髪。それらに加えて全身から発するオーラが彼らのテーブルを光り輝かせていたからでもあった。

EVスーパーセブンが八戸市に着いた翌日。八戸市陸運事務所開設30年を祝って、盛大な祝宴が催された。そこに寄本も鈴本も、そして1年かがりでEVスーパーセブンを製作した東北自動車のスタップも招かれていた。

宴台の真ん前にデンと置かれた彼らのテーブルの脇には、EVスーパーセブンが舘野のオーラ以上に輝いて置かれていた。そのナンバープレートには「八戸531 ゆ・・77」と描かれていた。それこそが、テーブルのメンバーの誇りであり、自慢であった。

そのナンバープレートを考え深そうに見ていた整備協会の会長でもある仲野明光の目は、心なしか潤んでいた。自分の父親たちが苦労して開いた八戸陸運事務所から貰ったナンバープレートであり、それを付けたEVスーパーセブンが日本全国を旅するのである。悩み、苦しみ、奮闘した1年の歳月が走馬灯のようにして蘇って来たからだ。

エンジン車から電気自動車へと改造したEVスーパーセブンは、新たに改造車検を受ける必要があり、そのために明光は何度も仙台にある東北陸運局に足を運んだ。

通うこと半年、ようやく車検に通ったEVスーパーセブンを横に、明光は父親の苦労の一端を見たような気がした。だが、父親は20年、自分はたかが半年であった。改めて父親たちの凄さと自分にも流れる東北の熱い血に思い至ったのであった。

軍歌斉唱

祝賀会は、お歴々からの熱い挨拶が続き、何度も乾杯が繰り返され、盛大だった。だが、それは八戸パワーの一端を見たにすぎなかった。

寄本と鈴本は祝賀会が終わると、やれやれこれで旅の疲れが癒せると、宿舎に向かって会場を後にした。いや、正確にいうと後にしようとしただけであった。明光に見つかり、引き戻され、祝賀会の隣の秘密の部屋らしき部屋に放り込まれたのだった。

部屋に入ると、大音声でスピーカーが鳴っていた。それ以上の大きな音で手拍子が鳴り、会場は音の熱気の渦の中にあった。いま、神妙な顔で立派な挨拶をしていた市長、警察署長、陸運支局長などのお歴々が、真っ赤な顔して、大声でカラオケに興じていたのだ。さすがの寄本も鈴本も驚いたのだが、まだ驚くのは早かった。そのときマイクを握っていたのは、エッジ天才舘野だった。

エッジ舘野は直立不動でマイクを握り、あらん限りの声で歌らしきものを叫んでいた。騒音の中でかすかに聞こえる歌詞を聴いて、寄本は驚いた。歌は軍歌であった。しかもエッジ舘野の父親が作詞し、産経新聞の軍歌コンクールで優勝し、全国一に輝いたものであった。エッジ舘野は、興が乗るとあたりかまわずこの軍歌を歌った。寄本は知らず知らず覚えてしまった。

「雲をつんざく旭日の

旗こそ揚がれ野に山に

いま一億の大和魂

烈々燃えて天を突け」

これが歌詞であった。

エッジ舘野の家には、この軍歌のレコード盤があった。父親に頼まれて、舘野はよくレコード盤に針を置いた。

高校の教師だった父親は、舘野がもの心つくころには肺病で臥せっていた。戦後に高等学校教師組合、高教組の書記長になった父親は、雨の中のデモで引いた風邪をこじらせ、結核を患った。戦前は超が付く右翼だった父親は生徒を次からつぎへと戦場に送り出した。戦後にその罪を背負った父親は、自分を痛めつけるようにして高教組の運動にのめり込み、病を得たのだと、エッジ舘野は寄本によく語っていた。

右から左へと大きく揺れ動いた父親だったが、その両者においていずれも情熱的に運動した。その血が自分にも流れていることを舘野は知っていた。舘野は父親が好きだった。

ミスター舘内登場

宴会を終えた寄本は、宿舎に行くと鈴本にエッジ舘野を紹介した。挨拶が済むや否や舘野は、ドイツのシュツッツガルトで会った自動車評論家の舘内端の話を始めた。

舘内はシュツッツガルトで新型メルセデスS500プラグイン・ハイブリッドに試乗したという。ドイツを代表するというよりも世界の自動車の思想をリードするベンツが、何を考えているのか。それを彼の話から知ることができたという。

エッジ舘野は、「舘内とは旧知の仲だが、ますますわがままになっている。なんたってそのメーカーのフラッグシップの試乗会しか行かないというのだ」。

いよいよミスター舘内の登場だ。フラッグシップの試乗会しかいかないというわがままジジイは、いったいシュツッツガルトで何を見て、何を聞いたのか。S500プラグイン・ハイブリッド車をどう評価したのか。次号を待たれよ。