この記事は2019年10月に有料配信したものを無料公開したものです。

メルマガ登録はこちらから。登録初月無料 月額550円

*写真と動画も楽しめる マニアック情報満載カーマガジン

第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21:パリ協定)は2015年12月12日に、世界各国は産業革命前からの世界の平均気温上昇を「2度未満」に抑え、平均気温上昇「1.5度未満」を目指すということが採択されていた。この決定に従い、人々は節電などに気を付けて生活し、温暖化に繋がる行為は極力しないようにし、温暖化を止めるように団体や学校で進めるとしている。

パリ協定がもたらしたもの

そして2019年4月、欧州連合(EU)はこのパリ協定を受け、2030年に向けての自動車のCO2排出規制政策を決定した。その内容は、2030年から販売される新車のうち、乗用車は2021年比で37.5%、バン(小型トラック)は31%、それぞれCO2排出を減らすというものだった。

この新たなクルマのCO2削減目標値は、自動車メーカーに大きな衝撃を与えた。これまでのCO2削減に向けた取り組み、商品開発戦略ではとても2030年規制を乗り越えることはできないからだ。

その結果、エンジン部品や、エンジン・システムを自動車メーカーに供給しているメガ・サプライヤーのコンチネンタル・オートモーティブは2025年で新たな内燃エンジンの開発はしないことを明言し、メルセデス・ベンツも同様に新規の内燃エンジンの開発は行なわないと発表した。

つまり今後のメインストリームは電気自動車しかありえないということなのだ。そのため、様々な調査機関が発表してきた近未来のクルマの開発ロードマップで、電気自動車は徐々に拡大するものの、大半のクルマは改良された内燃エンジンとハイブリッド技術の組み合わせがメインストリームというロードマップは修正せざるを得なくなった。

吉野博士とリチウムイオン電池

そんな折も折、旭化成の吉野彰博士が、ジョン・グッドイナフ博士、スタンリー・ウィッティンガム博士とともにノーベル化学賞を受賞した。この3名はリチウムイオン電池の開発に貢献したことが授賞理由であり、特に吉野博士は、現在のリチウムイオン電池の実用化、量産化に大きな役割を果たしている。授賞は、リチウムイオン電池の実用化により社会に貢献するとともに、環境問題の解決に大きな役割を果たすことが期待されるという理由とされている。

まさにパリ協定を念頭に置いた授賞といえるかもしれない。実は数年前から、ノーベル化学賞の候補に吉野博士は入っており、ようやく受賞が実現したと言える。

繰り返し充電・放電ができるリチウムイオン2次電池で、正極にコバルト酸リチウムやチタン酸リチウム、負極に炭素、電解質に有機溶媒を使用している。電解質に水を使用する電池に比べ、発生する電圧が高く、ニッケル水素電池のようなメモリー効果もないので現状では最も高性能な2次電池となっている。

リチウムイオン電池の実用化

今回、ノーベル化学賞を受賞したスタンリー・ウィッティンガム博士は1976年に正極に二硫化チタン、負極に金属リチウムを使う二次電池に、リチウムのイオンを電荷として使用することを提案した。そしてジョン・グッドイナフ博士らが1980年にコバルト酸リチウムが正極の材料にふさわしいことを発見した。

その後1985年に旭化成の吉野博士が負極に炭素材を、正極にコバルト酸リチウムを使用することで4.0Vの電圧を持つ高性能電池の基本概念を確立した。さらに電池を形成する各種の材料も開発し、実用化が実現している。

ただ、旭化成は電池メーカーではないので、1992年に東芝との合弁でリチウムイオン電池の生産を開始したが、電池は売れずビジネスとしては成功しなかった。しかし1995年頃から突然売れるようになった。その背景にはノート型パソコンが普及し始め、その電源として採用されたからだ。さらに携帯電話が普及し始めると爆発的に販売数を伸ばし始める。つまりノートPC、携帯電話、その後のスマートフォンなど現在のIT機器を支えたのがリチウムイオン電池だったのだ。

ゲームチェンジャーとなったリチウムイオン電池

1995年がリチウムイオン電池の普及が始まった元年と考えると、わずか24年の歴史である。しかし、リチウムイオン電池はIT機器だけではなく、自動車の駆動用バッテリーとしてもゲームチェンジャーとなったのだ。

テスラの少量生産されるロードスターが2008年に発売され、2012年により本格的な量産モデルのモデルSが2012年に発売された。日本では2009年に三菱i-MiEVが発売され、2010年には日産リーフが発売された。いずれも大容量のリチウムイオン電池を駆動用バッテリーとして使用した電気自動車である。

テスラ モデルSは1000万円クラスの高価なクルマでありグローバルで見れば大きな生産台数ではないし、i-MiEV、リーフも急激に販売が伸びたわけではなくビジネス的には厳しい状態が続いた。

リチウムイオン電池のグローバルでの販売量(Gwhに換算)はIT機器の販売数の増大に合わせて年ごとに増加しているが、車載用はその販売量の中では微々たる存在だった。ところが2015年からは急激に車載用が増大し、2017年には全リチウムイオン電池の販売量の50%を超えたのだ。

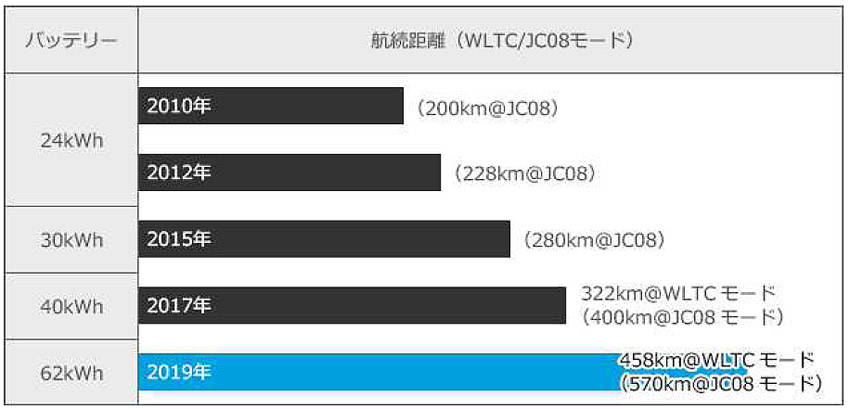

もちろん電気自動車の側から見ると発売当初は航続距離200kmレベルだった。テスラは例外的に大量のバッテリーを搭載し航続距離を稼いでいたが、当初は民生用の18650規格のリチウムイオン電池を使用していることが話題になったが、性能、耐久信頼性の面で課題が多く、結局、より性能、信頼性の高い自動車規格の電池に切り替えている。

しかし量産の電気自動車も2017年頃からリチウムイオン電池の第2世代、あるいは第3世代の高性能化があり、なおかつ価格が低下したことで電池の搭載量増大が実現し、航続距離は300kmを超え始めていた。この最新のリチウムイオン電池の登場により、全リチウムイオン電池の販売量の過半を車載用電池が占めることになったのだ。しかも、その製造メーカーは、かつては日本、その後は韓国であったが、現在では中国の製造メーカーが世界No1となっている。

その一方で、車載用の駆動バッテリーは民生用のリチウムイオン電池よりはるかに高精度で高い耐久・信頼性が要求されるため、当初想定されていたような量産効果による価格低減レベルまで下がってきていないのも事実だ。

次世代高性能電池

そのため、500km以上の航続距離を実現するためには、リチウムイオン電池を超えるより高性能、高出力の電池が求められるのだ。トヨタはリチウムイオン電池の限界を見通して、東京工業大学と共同で全固体電池の研究に取り組んでいることは知られている。

全固体電池は、従来の有機ゲル状の溶媒の代わりに、リチウム・ゲルマニウム・リン・硫黄化合物(LGPS)を採用することで、液体電解質に匹敵するイオン伝導率が得られることを東工大・菅野了次教授が発見し、全固体電池の開発がスタートを切っている。

現時点ではリチウムイオン電池の10倍の出力が想定されている。ただ現状では充放電のサイクル寿命が短い、量産が難しいという課題に直面している。

全固体電池では、2017年にジョン・グッドイナフ博士らが塩化リチウム+酸化リチウムの化合物を電解質に使用すると、東工大の開発している全固体電池よりさらに数倍の電圧が得られることを発表している。

このように次世代の高性能電池といわれる全固体電池の基礎研究が各所で行なわれており、実用・量産化にはまだ相当な時間を要すると考えられている。

CASEの時代における電気自動車

リチウムイオン電池の生産量の中で車載用が過半を超えたのは2017年だが、今後の見通しはどうか。トランプ政権のもとで不透明とはいえ、アメリカにおけるZEV規制では2025年に向けて、自動車メーカーが販売する電気自動車(ZEVカー)の販売比率は飛躍的に多くすることが求められ、冒頭で説明したEUの2030年に向けたCO2排出量規制、EUとほぼ歩調を合わせる中国の政策を考えると、今後は加速度的に車載用のリチウムイオン電池の生産比率が高まることは容易に想像できる。

現在の予測では2025年には車載用のリチウムイオン電池だけで500GWhの出荷量になるとされている。2017年時点で50GWh程度であったものが10倍になるというのだ。つまりグローバルで見ると毎年500GWhの総容量のバッテリーを搭載したクルマが市場で販売されることを意味する。

つまり発電所の発電機1基あたりの発電能力を1GWとすると、500基の発電機の1時間分の発電量を電気自動車が持っていることを意味する。これは、従来言われている再生可能エネルギーによる発電の不安定さを容易にカバーできる巨大な蓄電装置と考えることができる。

つまり社会的にスマートグリッド(電力の流れを供給側・需要側の両方から制御する社会的な送電システム)を確立すれば、高コスト・大規模な発電会社側での蓄電池の設置を待つまでもなく、電気自動車の普及によって自動的に電力のコントロールが可能になるわけだ。

しかしその一方で、吉野博士は電気自動車が100%まで普及するかといえば、それは物理的に可能性が低いと語っている。そもそもリチウムイオン電池を製造するための材料が世界的に不足するというのだ。最も不足するのはニッケル、ついでコバルトなどが不足する材料の代表だ。

吉野博士はそれをブレイク・スルーするのが、CASE(コネクテッド・自動運転・シェアリング・電気駆動)だと主張している。

つまりクルマが個々に航続距離を追求して搭載バッテリーの容量を増大させるのではなく、インターネットで接続された自動運転が可能な車両によるカーシェアリング、モビリティサービス(MaaS)などが拡大することで、個人が所有するクルマが大幅に縮小し、移動のためにはカーシェアリング、MaaS対応の乗り合いバスが主流になるべきだというのだ。

こうした社会では、シェアリングカーやMaaS車両は、必ずしも長い後続機距離を追求する大容量のバッテリーを搭載する必要がないのだ。

これによって自家用車の低減による地球環境への貢献、交通事故の低減、高齢化や過疎地での交通手段の確保、スマートグリッドにおける巨大な蓄電システムの構築などを実現することができる。また、従来の自家用車オーナーにとってはカーシェアリング、MaaS環境への移行により、個人が負担する費用を大幅に低減することができるとしているのだ。