この記事は2018年3月に配信した有料メールマガジンを無料公開したものです。

有料メルマガの購読はこちら

内燃エンジンの原理は、空気を燃焼室に吸入し、燃料を噴射して混合気を作り、その混合気を圧縮した状態でスパークプラグで点火し、混合気を急激に燃焼させる。その燃焼圧力によりピストンを押し下げ、クランクシャフトを経由して動力を取り出す。ディーゼル・エンジンの場合は、ガソリンエンジンより吸入空気を高圧縮した状態にし、燃料の軽油も高圧で噴射すると自己着火する、という点がガソリンエンジンと異なっている。

新世代の内燃エンジンに求められるもの

こうした内燃エンジンの原理は現在の最新世代のエンジンでも変わらず、吸入空気量をより多くできれば、より高出力が得られるという原理も変わっていない。歴史的に見ると、エンジンはより高出力、大トルクを追求してきたが、近年、大きく変化したのは社会環境である。

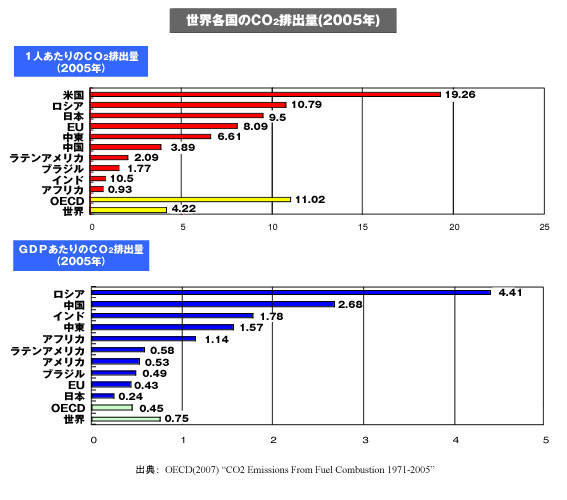

それは、高出力、大トルクの追求と同時に、排出ガスの浄化と低燃費化が強く求められるようになったことだ。歴史的には、排ガスや低燃費化の要求は、オイルショックが契機になったアメリカのマスキー法があるが、決定的な引き金になったのが1997年12月に京都で開催された第3回気候変動枠組条約締約国会議(地球温暖化防止京都会議:COP3)で発効した京都議定書だった。

つまり単に化石燃料の消費量を抑制するための低燃費化、排ガスのクリーン化による生活環境の改善といった次元ではなく、気候変動を抑制するという地球的なテーマのもとで目標が定められた。それは、地球温暖化の原因となる温室効果ガスであるCO2、メタン (CH4)、亜酸化窒素 (N2O)、などについて、先進国における削減率について、1990年を基準として各国別に定め、共同で約束期間内に目標値を達成することが定められたのだ。

そのため、目標値をめざして継続的にCO2削減=低燃費化をし続けなければならないことが、クルマ、内燃エンジンに課せられたわけだ。もちろんこれと同時に排出ガスの抑制も進められることになり、内燃エンジンにとってもかつてない課題を抱えることになった。

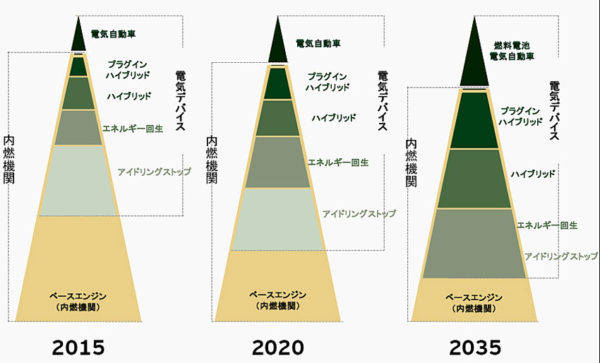

クルマ側から見ると、より厳しくなるCO2排出量と燃費規制、さらなる排気ガスのクリーン化を追求するためには技術的なハードルが高く、コストも上昇する一方なので、それよりはクルマとしてはゼロエミッションの電気自動車にシフトした方が楽だという考え方もある。だが残念ながら電気自動車が搭載するバッテリーの価格は内燃エンジン車よりはるかに高いため、現実的にはバッテリー搭載量の少ないハイブリッド化などが主流とせざるを得ないのが実情だ。

そしてハイブリッド車、やマイルドハイブリッド車に搭載される内燃エンジンには、より新しい技術を投入し、燃費向上=CO2削減、排気ガスのクリーン化を進めなければならないが、新しい技術に関してこれまではあまり語れることがなかった領域が多く、新しい技術トレンドもつぎつぎと登場している。

そこで、改めてかつての高出力エンジンの追求から現在までのエンジン技術トレンドをみてみよう。

バルブ挟み角と燃焼室

より高出力のエンジンを追求する技術はいろいろあるが、クランクシャフトを回転させる力となる、燃焼に着目してみる。その燃焼が生み出されるのが燃焼室だ。

ガソリンエンジンは、大気を吸入し、燃料と空気が混合され、ピストンにより圧縮され、スパークプラグで点火し、燃焼する。その燃焼する部分を燃焼室と呼ぶ。つまりピストン頭部とバルブを備えたシリンダーヘッド側のくぼみが生み出すスペースのことだ。

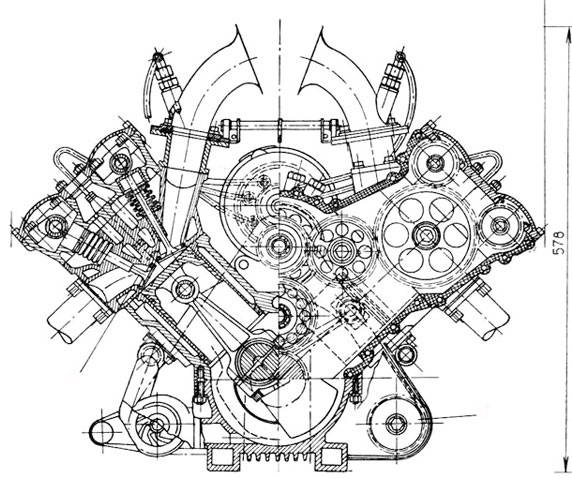

コスワースDFVエンジン

この燃焼室形状は、かつてはバルブの数(2バルブ、3バルブ、4バルブ)やOHC、OHV、サイドバルブ、DOHCなどエンジンのメカニズムに左右されていた。かなり昔にはバスタブ形、ウエッジ形、半球形などさまざまな燃焼室形状が存在したが、理論的には高圧縮が可能で、より高速で燃焼できる形状が追求されていた。現代のエンジンのお手本となったのが、1967年に登場したF1エンジンの名機、コスワースDFVエンジンだ。

このエンジンは、もちろん高回転型のビッグボア×ショートストロークのレース専用エンジンだが、DOHC 4バルブで、バルブ挟み角を狭くし、燃焼室の容積を最小化した「コンパクト・ペントルーフ形」を採用していた。従来は高出力を追求するため、大径バルブを使用し、バルブ挟み角を大きくするのが常識だったがそれを覆し、コンパクトな燃焼室で高速燃焼を追求したのだ。

アッフェルベルクエンジン

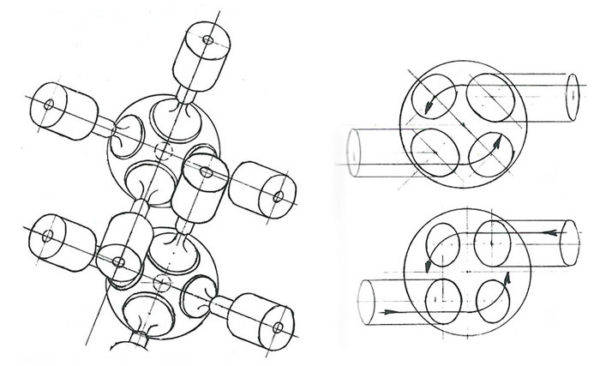

BMWもレース用のエンジンでは、燃焼室に関し試行錯誤していた。1960年代にはレース用のエンジンのシリンダーヘッドに奇抜なアイデアを投入した。60年代のモータースポーツ用エンジンの設計者だったルードヴィヒ・アッフェルベックが開発したのが「アッフェルベック・シリンダーヘッド」と名付けられたユニークなもので、DOHC 16バルブの4気筒エンジンではあったが、通常のように片側の2バルブが吸気、その反対側の2バルブが排気ではなく、吸気バルブ、排気バルブが交互に位置する形になっていたのだ。

つまり吸気も排気も左右両側の各1個のバルブで行なわれるようになっていたが、そのため駆動カム、ロッカーアムが複雑な機構になっており、結論的にはあまり成功しなかった。

しかしこの方式は、燃焼室の両側で吸気、排気を行なうということは、吸気時に燃焼室内で強いスワール(横向き渦)流を発生させ、燃焼速度を速めようというコンセプトだったのだ。そのため、このエンジンは、吸気マニホールドがシリンダーヘッドの上側に直立しており、しかも両側にあるという、とても4気筒とは思えない姿であった。

BMW M12型/6エンジン

BMWは後述するトヨタのハイメカツインカムが登場するまで、市販モデルの高性能エンジンは伝統的にOHC 2バルブを採用してきた。1971年には排気量が1990ccで、機械式燃料噴射装置を備えたOHCエンジン、M10型のシリンダーヘッドをレース用に新設計しM12型エンジンとした。M12型はDOHC 4バルブのペントルーフ型燃焼室を持っていた。しかしユニークな点は、点火プラグ穴が3ヶ所あった。これは、高回転・高負荷時の着火性を高めるためだった。しかし実際にはあまり効果がなかったので、最終的に1本着火に戻している。

このエンジンをさらに改良したのが有名なM12/6型エンジンで、2.0L 4気筒の傑作レースエンジンとさている。F2レースなどで大活躍し、最終的には排気量を1.5Lに縮小し、ターボを装備したF1エンジンにもなっている。

このM12/6型はギヤ駆動のDOHCで、コスワースDFVエンジンと同様にコンパクト・ペントルーフ型燃焼室を備えていた。ちなみにシリンダーブロックは鋳鉄製で、きわめて剛性が高く頑丈だった。

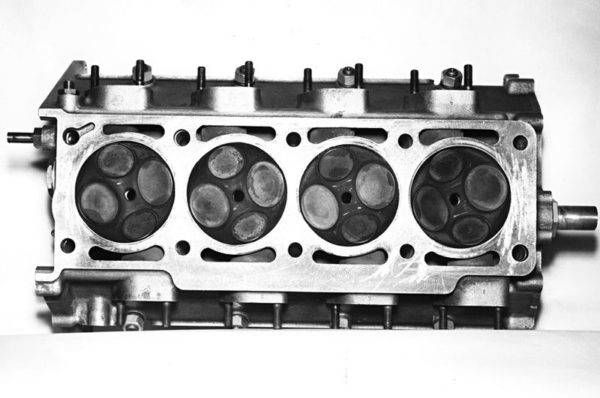

トヨタ・ハイメカツインカムエンジン3S-F型

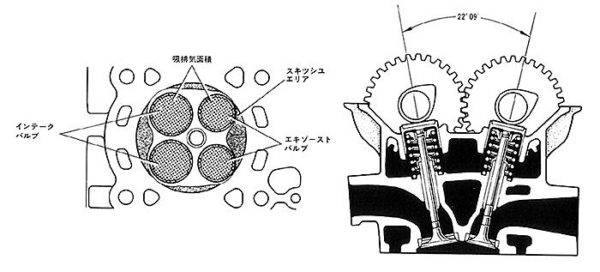

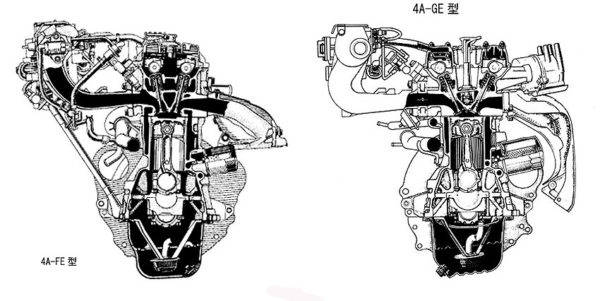

コスワースDFVに端を発するコンパクト・ペントルーフ燃焼室に対するコンセプトを量産エンジンに採用したのがトヨタのハイメカツインカムで、1980年代に実現している。

大量生産エンジンでありながらDOHC 4バルブを採用し、従来DOHCの場合は45度~50度だったバルブ挟み角を24度まで狭め、超コンパクト・ペントルーフ燃焼室、センター点火プラグにし、実用回転域において従来より高速の燃焼を実現したエンジンだ。フラットなトルクと燃費の向上を両立させ、その第1号は3S-F型だった。

それまではDOHC 4バルブというメカニズムは高出力のスポーツモデル用エンジンにしか存在しなかったが、トヨタのハイメカツインカムによって歴史は塗り替えられ、すべての自動車メーカーが、量産エンジンにもDOHC 4バルブの機構を取り入れるようになっていく。

現在においても、このコンパクト・ペントルーフ形燃焼室は継承されており、中央部点火により、綺麗に急速燃焼させ、そして燃焼室の表面積が小さいため冷却損失が少ないというメリットがある。そのため多くのエンジンに活かされている形状だ。

ただし原則として、出力をアップするためには吸気流量を増大させるため、ストレート形状の太い吸気マニホールド+ポートが必要であり、そのためにはバルブ挟み角を大きめにすることが求められるが、コンパクト・ペントルーフ形燃焼室を両立させるために、バルブ挟み角は時代により微妙に変更されている。つまり、燃焼室の形と、バルブ挟み角、吸気ポート&吸気マニホールド形状は密接な関係にあるのだ。

このように燃焼室の形状とバルブの挟み角は、そのエンジンの狙いや特性を表す象徴ともなっていることは知っておくべきだろう。